こんにちはIMULTA彫金師の上谷です。

独学で彫金を始めて15年たちまして現在はIMULTA(イムルタ)という自分のブランドを立ち上げて彫金師をやっています。

今回の読む彫金教室は前回に引き続きロウ付けの後編、作業編。

ろう付け作業の実践的な工程を包括的に紹介していきます。

繰り返しになりますが雑にやったら火事になります。

自己責任でお願いしますね。

前編で書いた準備はちゃんとしましょう。

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

YouTubeで家の外のコンクリのところで適当にやってる動画とかありますが、せめて火が無駄に伸びないように防火レンガの壁は用意しましょう。

思ったより火が伸びてて向こう側の草とかに燃え移るなんてこともあります。

\Twitterのフォローよろしくお願いします/

\IMULTAのオンラインショップはこちら/

彫金のロウ付けのやり方、実践・作業のコツ編

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

今回はロウ付けの作業についてメインで解説していきます。

ロウ付けってなに??

ロウ付けとは溶接の一種で、融点の低いロウ材を使って母材をくっつける方法です。

母材はシルバー・真鍮・銅の場合、ロウ材は銀ロウとします。

※母材=くっつけたいもの

※ロウ材=くっつける接着剤的なもの

粉末状のロウの場合は使用方法が全く違うのでお気を付けください。

まずはロウ付けに使用する道具を紹介します。

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

IMULTAをサポート

寄付するまたハンドメイドアクセサリーを副業にするなどしてイベントに参加する方はクレジット決済にsquareを用意しておきましょう。(※マジでみんな使ってる)

ロウ付けに使用する道具

ガスバーナー

↑私もこれを使っています。これが一般的、大きいものでなければこのガスバーナーで充分ロウ付けできます。

↑ガスがなくなってきたらこれで補充します。

↑これが大きくて火力が強いやつ、もっと強いのもありますがシルバーとか真鍮だったらこれで充分。これ以上は過剰戦力・オーバーキルです。初心者のうちはこの大き目のガスバーナーの方がいいかもしれません。

↑これが補充用です。

東急ハンズにも売ってたような気がしますが、筆者は工具屋とかAmazonで買ってます。

彫金初心者がロウ付けに挑戦するにあたって大小どちらのバーナーがオススメかという質問を頂いたので回答しました。

ピンセット

アツアツの金属を摘まめれば何でもいいです。ただロウ付け後の金属をつかみ損ねて床に落としたりしたら一瞬で火がつくのでちゃんとピンセットを使うことをオススメします。

でかくて重みのあるものをつかむ時はヤットコ(ペンチみたいなやつ)を使いましょう。(※一般的に思い浮かべるハンドメイドアクセサリーを作るのであればデカいアツアツの金属をつかむ事はそうそうありませんが念のため。)

第三の手

ロウ付けするものを立てておきたい時など希望の位置に固定したい時に大活躍します。

筆者は2本持ってますが、この第三の手が無いとロウ付けができないわけではありません。

第三の手が無くてもロウ付けは可能です。

商品名は色々ですが工具屋さんで「第三の手」といえば間違いなく通じます。

絶対に必要なわけではありませんがあった方が便利なのは間違いないので工具屋さんで「ロウ付けに必要なものを教えてください。」といった質問をしたら多分(ほぼ100%)紹介されると思います。

ピンセットが二本ついたカニみたいなロウ付け台もあるのでそっちを買ってもいいかもしれません。

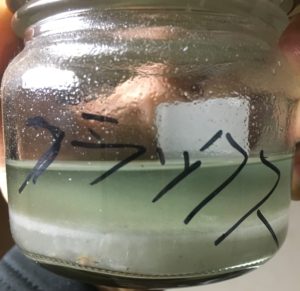

フラックス

↑フラックスはロウ材を流れやすくする補助剤なので絶対必要です。

この商品は元々ペースト状になっているのでこのまま使えますが、少なくなってきたりしたら粉末状のものを足して調節することもあります。

粉末状フラックスは手間がかかる。

下で紹介するように粉末状のフラックスを使える状態にするには手がかかります。

ホワイトフラックスを使っていると最後の方は乾燥してカチカチになるので、それは別でとっておいて新しいホワイトフラックスを使いましょう。

カチカチになったホワイトフラックスは粉末状フラックスと同じ方法で使用できる状態に戻せるので使いやすいものを使うようにしましょう。

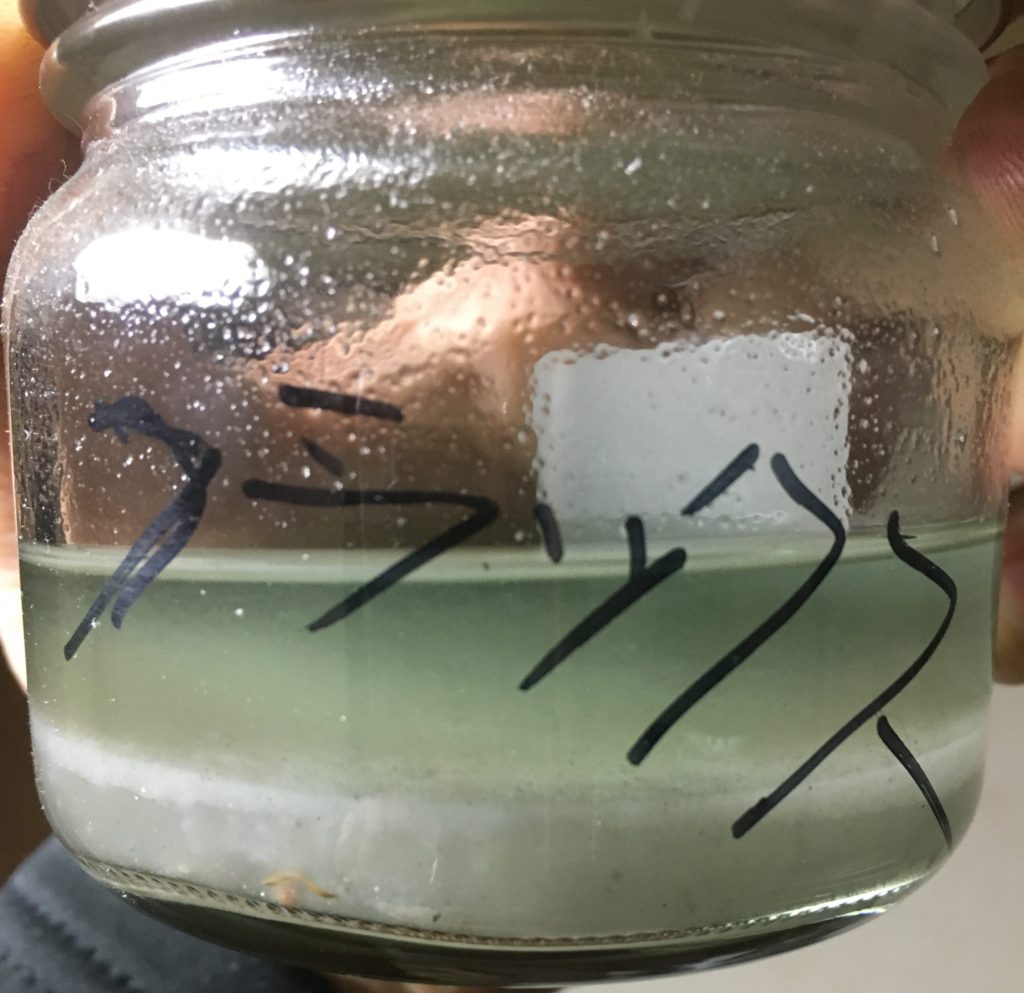

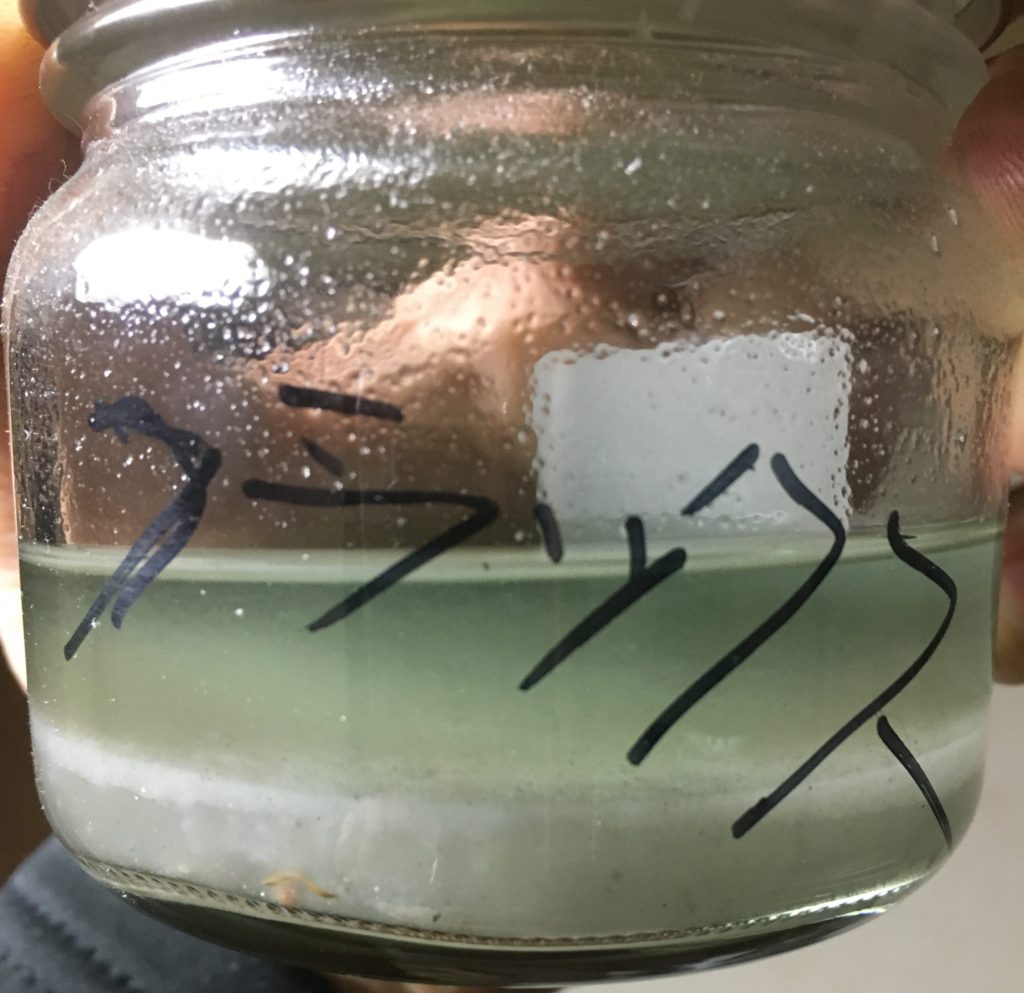

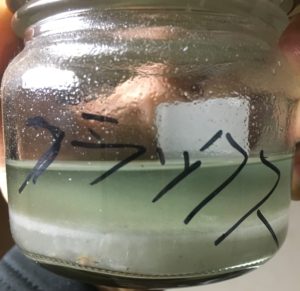

私は粉末状のやつを買ってきて一回煮込んで粘度を調節してから瓶に保存してます。

↑こんな感じ。

煮込むやり方はに彫金、じっくりコトコト煮込むフラックスで解説しています。

フラックスには液体タイプもあり使いどころが違ってきます。

初心者には液体フラックスのほうが簡単に使用できると思うので興味のある方はレビュー記事をご覧ください。

フラックスにはいろんな種類がありますが使用感が全く違うのでお店で購入する方はどんな風にロウ付けしたいかを伝えて、店員さんにどれが適しているかを聞くようにしましょう。

本ブログでも丸カンのロウ付けの仕方などを例にして紹介していますので参考にしてみてください。

銀ロウ材

ロウ付けするのでロウ材は必須です。小さく切って使います。

今回は板材状のもので説明します。

ロウ材は3分ロウ・5分ロウ・7分ロウ・早ロウなど色々ありますが今回は5分ロウを使います。

ロウ材の種類と用途

- 3分ロウ

-

3分ロウは一番溶けにくいロウ材で、もったりと溶けます。それを利用して隙間が出来た部分の補修も出来ます。

3分ロウの場合「溶ける=流れる」ではなく置いた部分で溶けて留まるようなイメージ。

- 5分ロウ

-

一般的なアクセサリーやジュエリーのロウ付けに使われます。3分ロウのようにある程度の補修にも使えます。

溶けた時のネットリ感がちょうどよいので流しやすく、すり合わせ面に多少すき間があっても大丈夫。

- 7分ロウ

-

7分ロウも一般的なアクセアリー・ジュエリーのロウ付けに使われます。

複数箇所のロウ付けする時、5分ロウでロウ付けした部分のロウ材が再度溶けださないように、融点の低い7分ロウを使います。

アクセサリーのロウ付けに一番いいのは5分ロウ。

初心者でも7分ロウを使うのがオススメです。

あくまで筆者の肌感覚になりますが一番練習に向いているのが5分ロウです。

高火力でとにかく熱すると大した違いを感じないと思うので、銀ろうの溶け具合の違いを確認したい方は火力に気を付けて試してみてください。

ロウ切りハサミ

↑ロウを切るのにロウ切りはさみは便利。

ロウだけでなく薄い金属のカットのも使えるので1本持っておくと汎用性が高くて重宝します。

なくても問題ありませんが専用の道具がその作業において非常に使いやすいのは事実です。

筆者は初心者が彫金を始めるにあたってコストを抑えるという事を考えて100均アイテムの活用方法を紹介していますが、専用の工具の方が圧倒的に性能が高いので可能であれば専門の工具を購入するべきだと考えています。

最近勘違いした方がコメントされることがあるので念のため明記しておきます。

周りの防火レンガとかロウ付けした後に入れるディクセルとなどロウ付けの安全対策に必要なもの

これも前回の「彫金のロウ付けのやり方、安全対策と道具の紹介」に書いてあるのでご覧ください。

ロウ付けだけでなく松脂の調整・脱着、タガネの焼き入れなど彫金は火事の原因になりうる作業が多いので防火・防炎にはくれぐれもお気を付けください。

ロウ付けの簡単な作業工程を紹介

銀ロウを乗せる前の準備

・ロウ付けしたい金属を用意します(くっつけたい金属は専門用語で母材と言います、今回はシルバーを母材にします)。

・小さく切ったロウを用意します。

・ロウ付けしたい部分にフラックス(ホワイトフラックス)を塗ります。

・ガスバーナーをブロー(シュゴーッと火が出る状態)にして一気に熱してロウ付けを完了させます。

では順を追って一個ずつ書いていきます。

ユラユラした火でフラックスを乾かす方法は別の記事で詳しく解説しています。

ろう付けでフラックスの火の当て方を紹介、丁寧なろう付けで作業への理解を深める。

ロウ付けしたい金属を用意します

ロウ付けしたい金属を揃えて、ロウ付けできるようにキレイにしておきます。

過去の投稿で糸鋸を使う時はドリルオイルやラスペネ、切削油を使うと作業が早くなると書いてますが、そのままロウ付けしようとするとオイルが邪魔をしてロウ付けできません。

※火の色(緑)見ながら臭いのを我慢してやろうと思えばできますが今回は割愛します。

要するに余計なものをとって(除去して)おいた方がロウ付けしやすいという事です。

↑ちなみにラスペネはこれ。DIYとかでも大活躍する錆止めとかにも使える便利アイテムです。

余分なものは除光液を使って拭きとっておきます。

たまに油分や汚れを取る作業の時はアセトンや酢酸アミール、シンナー(ホームセンターで売ってるラッカー薄め液)でやるようにといった情報を見ますが。

ラスペネとか油性インク程度のものをふき取るなら100均の除光液(アセトンが含まれている)で大丈夫、アセトン100%などが必要になるのは、松脂を除去するなどかなり頑固なものに対応する時です。

除光液で拭きとった後すぐにロウ付けをやるとそれもまたやりにくいので少し放置して除光液の残りが気化したらもう一回ティッシュで拭きます。

これでキレイにするのは完了。

母材の準備としてロウ付け面(くっつけたい所)をピタリと合わせる必要がありますのでヤスリとかで面を合わせておくとやりやすいです。

どんな具合にロウ付け出来るか、とりあえず「この状態ならロウ付け出来るんだ。」というのを知るために真鍮棒を横にしてロウ付けをしてみるのが初心者にはお勧めです。

筆者が彫金教室をやってロウ付けを教えるのであれば間違いなく最初にやってもらう作業になります。

ただこの記事や動画を見てる方は、別に完璧なロウ付けをしたいんじゃなくてちょっと彫金のやり方知りたい→アクセサリーとか作りたい方だと思うので、そこまでロウ付けのクオリティにこだわる必要はないですよね。

除光液など100均のアイテムで彫金に使えるものをこちらの記事で紹介しています

ロウ付けの強度

強度に関してですがロウ付けはかなり強度があります、ちゃんとできていればよほどグネグネ曲げない限り取れません。

強度にこだわる場合は建築の「接ぎ」のように母材同士をかみ合わせてからロウ付けしています。

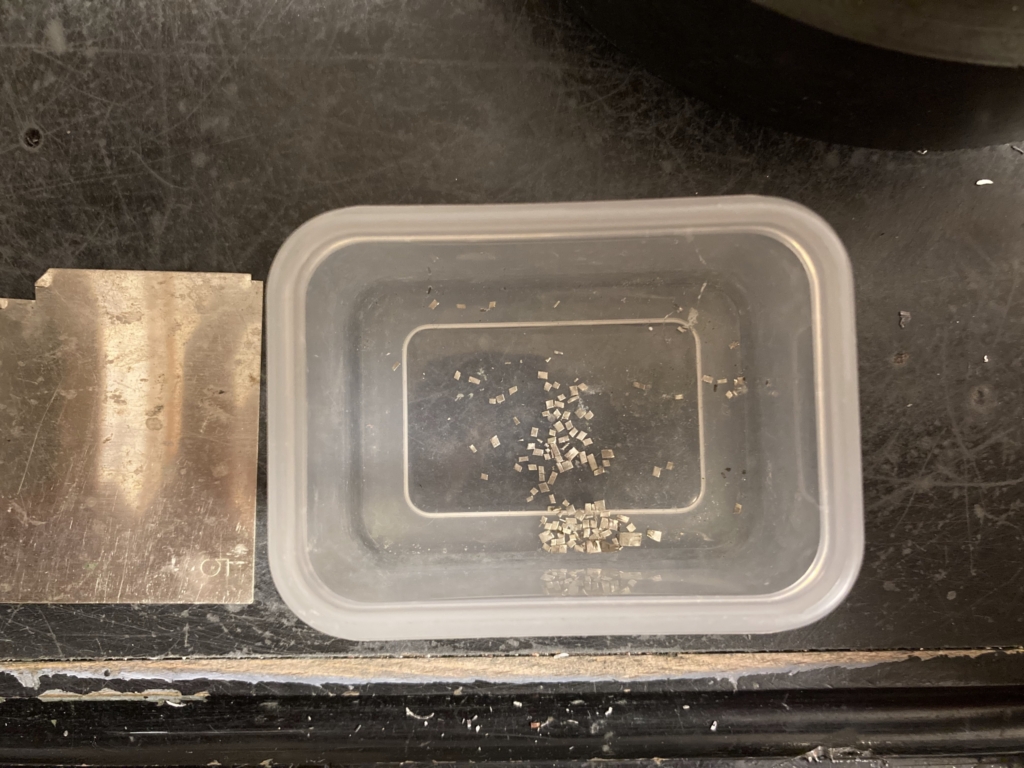

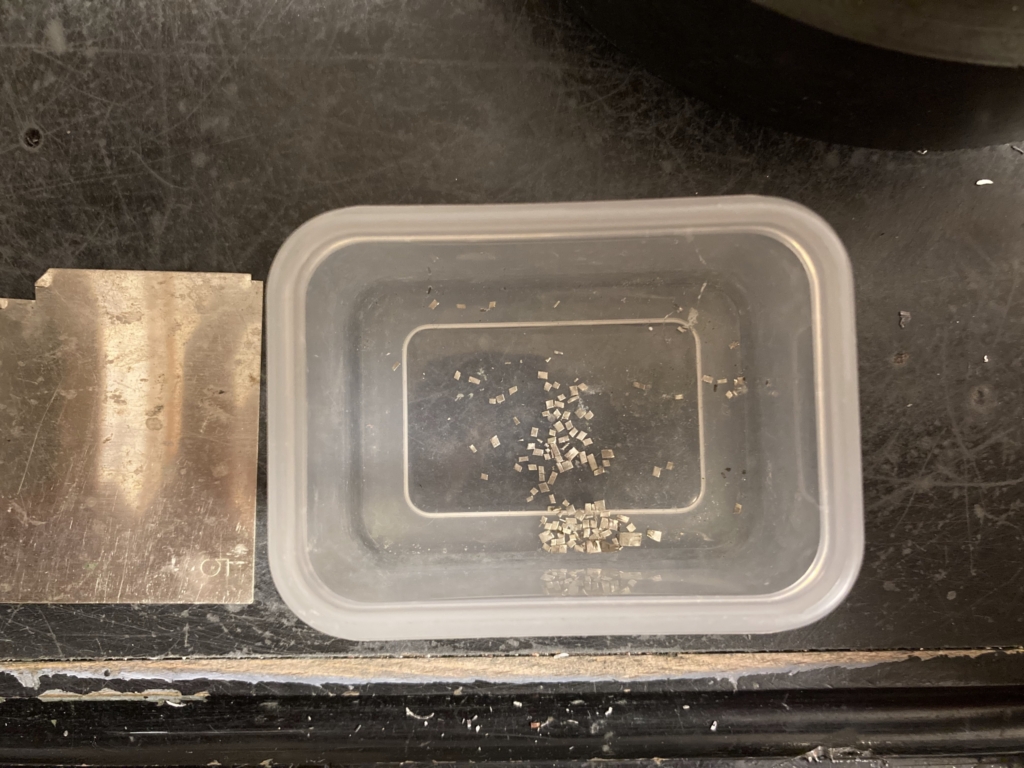

ロウ付けするために小さく切ったロウ材を用意します。

準備した板のロウ材をロウ切りハサミで小さく切ります。

慣れないうちは「多いかも?」ぐらいの量の銀ロウを置くのがオススメ。

こんもりしたのは後でヤスリで削ったりすればいいのでケチらずに使いましょう。

ロウ材が大きすぎると溶けにくいので「大きい過ぎるかも?」と思ったら半分に切って両方使ってください。

どのような形でロウ付けしたいかによりますが、2mm四方のサイズのを二個ぐらい用意すれば、オーバーレイなどよほど大きく、面積の広いものをロウ付けしたい場合を除いてロウ付けできます。

ロウ付けしたい部分にフラックスを塗ります。

ロウ付けする箇所にフラックスを塗ります。

あまり多く塗り過ぎるとロウ付けしづらくなるのですが、初めのうちは適正量などわかりませんのでたっぷり塗りましょう。

ロウ付けしづらいと言っても時間がかかるだけでロウが流れにくくなるわけではありません。

むしろたっぷり塗った方がロウは流れやすくなります。

長時間火を当ててロウ材が黒く残ってしまっている時はフラックスがちゃんと塗れていないので、ロウ材自体をフラックスに潜らせるなどひと手間かけると作業しやすくなります。

適切なフラックスの量とガスバーナーのちょうどいい火力の使い方を練習するリングの作り方はこちらをご覧ください。

フラックスって使わなきゃいけないの?という方はこちらの動画をご覧ください。

この動画はデザインフェスタに出展した際に来場者の方からいただいた質問をもとに製作しております。

文字で読みたい方はこちらの記事をご覧ください。

ロウ付けをするために火を当てます。

ちょっと人によって工程が違うので順を追って書きます。

ロウを乗せるタイミング

A.フラックスを塗ってロウを乗せてから火を当てる。

または

B.火を軽く当ててフラックスがあまりブクブクしない状態にしてからロウを乗せる。

どっちかです。

どっちのロウ付け方法も有用ですがBの方が初心者向けです。

- ロウが動いてロウ付けしにくい

- ロウ材を狙ったところに置けない。

この二つで悩んでいる方はBの方法を試してみてください。

Bはガスバーナーの火をユラユラ出る状態にして「熱する」と言うより「温める」イメージ。

なんだったらフラックスを温めてブクブクが収まったら一回火を止めてのんびりロウを置いてもいいです。

フラックスはブクブクと泡立つのが収まる直前に糊のようになるので、

Bの方法を使う時はこのタイミングでロウを置いてます。

Aの方法は一般的でサクサク作業をする時にやりますが、丸カンを付けるとかロウ付け箇所が少ないといったサクッと作業をするときにやります(慣れと技術が必要)。

何か所も同時にやる時はBの方法を応用します。

まず初めはBの後乗せでお試しください。フラックスがちゃんと塗れてれば絶対できます。

Bの方法は別途詳しく他の記事で紹介しているのでそちらもお読みください。

ろう付けでフラックスの火の当て方を紹介、丁寧なろう付けで作業への理解を深める。

異素材(ゴールドフィルドと銀とか)のろう付けに関しても記事を用意しているのでこちらもどうぞ。

ロウ付けの後乗せの方法「ロウの流れ方」を知る練習はこちら↓

ロウ付けでは「ロウを流す」という考え方が非常に重要なのでとにかく強火で熱して「銀ロウを溶かす」と考えている方はぜひご覧ください。

\IMULTAのオンラインショップはこちら/

ロウ付け中の「あれ?流れないっぽい…失敗かな?。」そんな時

フラックスが足りない。またはロウを流したい所に塗れてなかった。

フラックスを追加で塗りましょう。

その時は爪楊枝ブラシで火を当てながら塗ります。

火を当てた状態でピンセットがシルバーの表面に当たるとガッツリ傷が入るので爪楊枝がオススメ。

爪楊枝ブラシは焦げるけど水に放り込んで後で捨てましょう。どうせ1分ぐらいで作れる工具なんで使い捨てです。

フラックスは塗りすぎると複数個所をろう付けする時に温度管理がめんどくさくなります。

しかし初めから薄く塗って上手くなるのは不可能なのでロウ付けに慣れてきたら徐々に薄くしていく・減らしていく方がオススメです。

丸環をロウ付けするなとピンポイントのロウ付けに限定して使いたいのであれば液体フラックスを使いましょう。

また、フラックスのブクブクを抑えたうえで広く流れるようにしたい方は液体フラックスとホワイトフラックスを混ぜて見ましょう。

液体フラックスをホワイトフラックスを混ぜた「青白フラックス」としての使用感を紹介しています。

ろう付けの火力が足りてない。

ガスが足りてない時はガスを補充しましょう。

単純にビビッて火力が弱いときは勇気を補充しましょう。

ただ「火力は正義だぜ!!ヒャッハー!!」にならないように気をつけましょう。

火事になるし、上達しません。

※注意点。

火事に気を付けるのは当然ですが、

- フラックスがちゃんと塗れていない事

- 正しい位置に火を当てていない事

この二つがほとんどのロウ付け失敗の原因です。

火力にばかりこだわるのはシルバーや真鍮などの母材を傷める原因になりますし、「火力の強さでなんとかなる」という考え方のうちはロウ付けは絶対に上達しません。

火加減は小さなもののロウ付けをすると身につきやすいので丸カンのロウ付けなどで練習しましょう。

ロウ付け面が合わなすぎ(隙間が空きすぎ)だった。

くっつけたい金属同士の隙間が空き過ぎているは銀ロウを使って埋めることもできますが、初心者には難しいですしロウ付け面をピッタリと合わせる「すり合わせ」をちゃんとしたほうが上達するのでやり直しましょう。

金属製品の補修方法としてロウ材を肉盛りする方法がありますがアクセサリー制作ではまず使用しないロウ付けのやり方なので割愛します。

肉盛りはロウ材を置いて行う「置きロウ」ではなく棒状のロウ材を使用した差しロウで行います。

棒ロウを使ったロウ付けはアルミのロウ付けなどで練習したほうがやりやすいかもしれません。(※コスト的に気軽にできるというだけでアルミのロウ付けの難易度は高めです。)

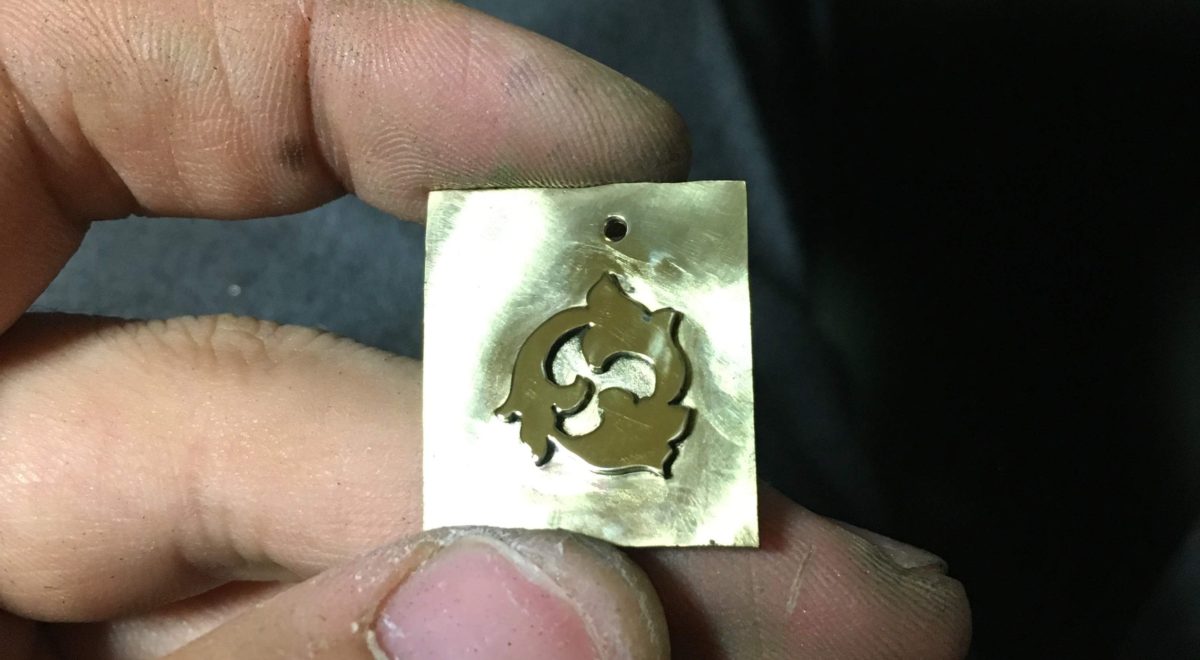

オーバーレイのロウ付けは特に隙間があると出来ないので練習に適しています。

サイズによって難易度は変わってきますが隙間に気を付ける事と広い面積にロウを流す訓練になります。

こちらは真鍮を使って練習するのがオススメ。

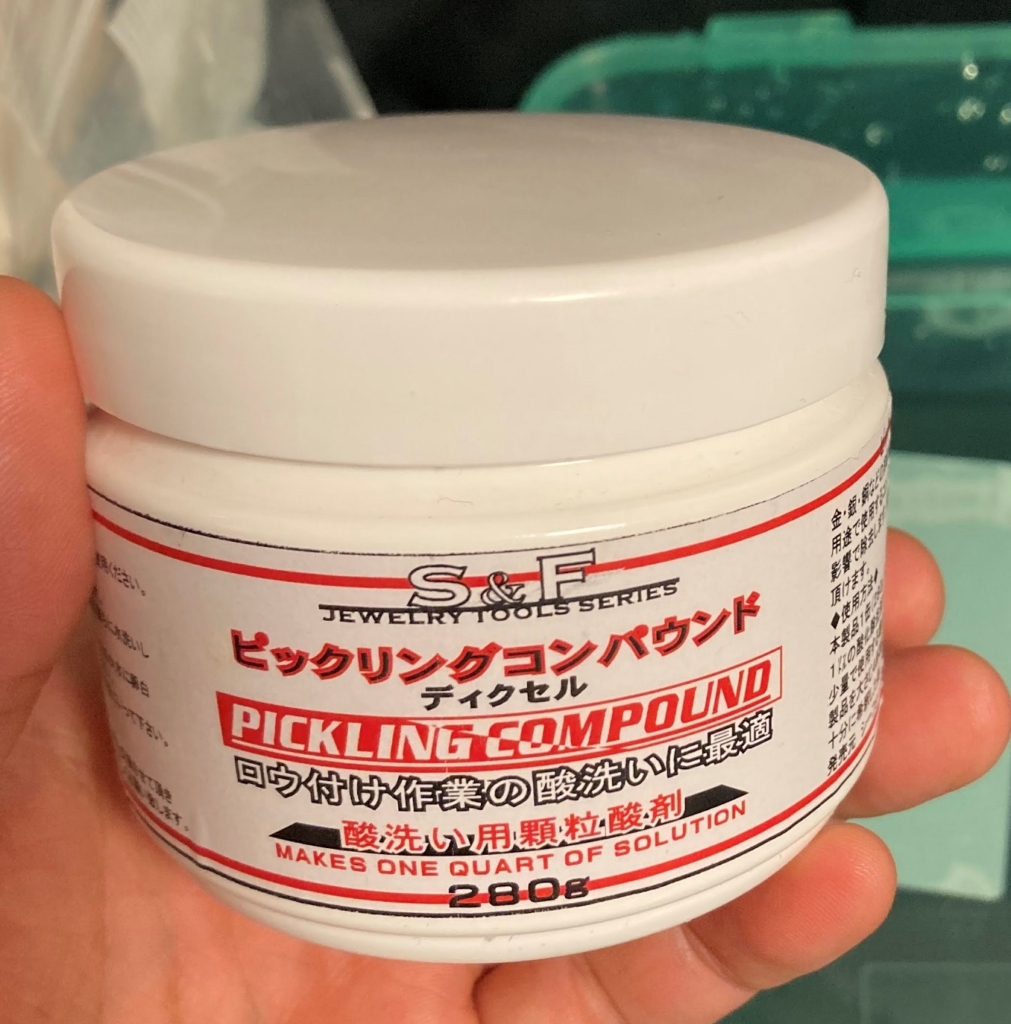

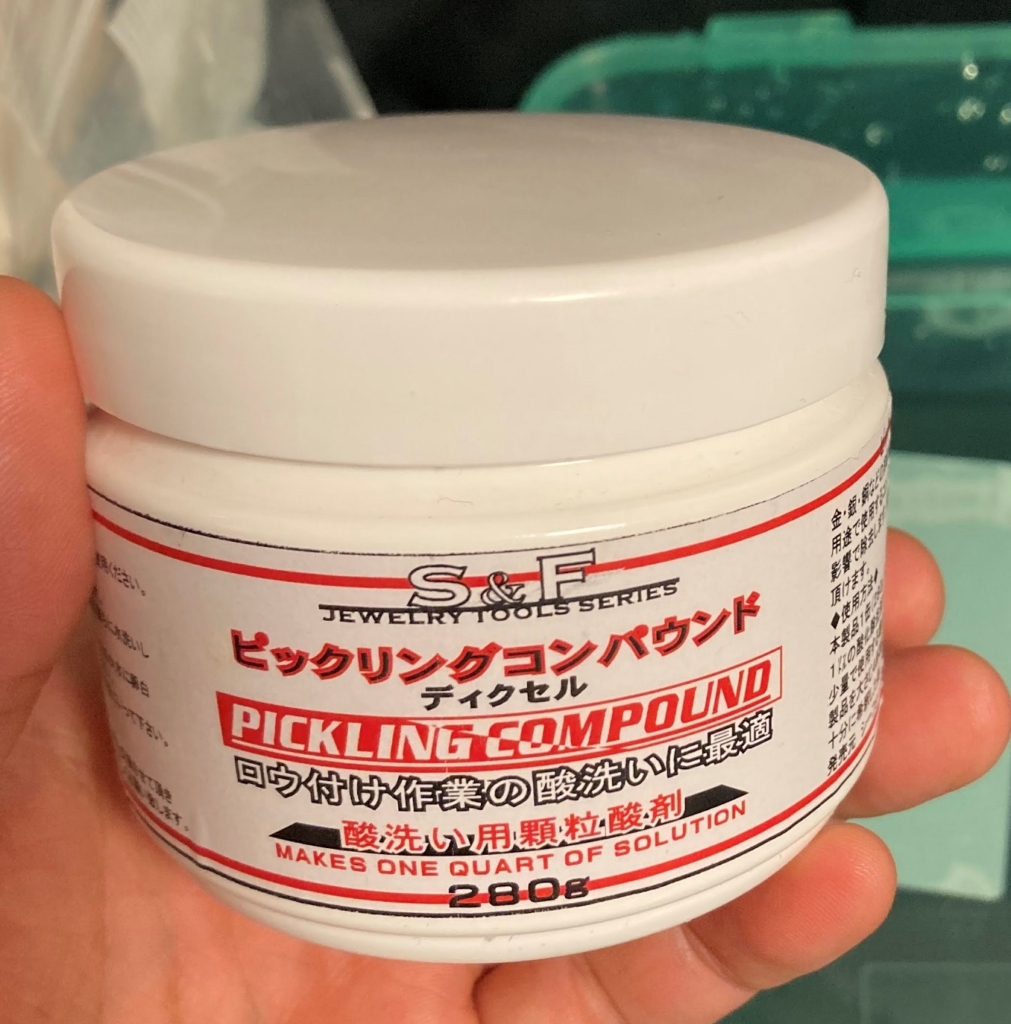

ロウ付けが終わったらディクセルの放り込んで「酸洗い」する。

付着しているフラックスを除去するためにディクセル溶液に放り込みましょう。

「酸洗い」という工程です。

元々は希硫酸に浸けこみますがディクセル(商品名:ピックリングコンパウンド)の方が安全性が高いので常用しています。

5分ぐらい漬け置きしたら水洗いして拭いてロウ付け完了です。

ロウ付けの酸化について

ロウ付けをする時に金属の表面に酸化膜があるとロウ付けがやりにくく(できなく)なります。

ただむやみに熱して酸化膜が張ったらロウ付けできなくなりますが、酸化の度合いによるのでとりあえず色々試してみることをオススメします。

また一回火を当てて外した瞬間に全体が酸化してロウ付けできなくなるという訳ではありません。

よっぽど雑なロウ付けしない限りちゃんとフラックスを塗ればロウ付けできます。

ロウの流れ具合の解説や、一度ロウ付けをして火を外した後に金属の表面を銀ロウが流れるかなどの実験をした動画をアップしているので是非ご覧ください。

上記の動画の詳しい内容はこちらの記事で解説しています。↓

ロウ付けを行わないという選択肢、難しいロウ付けを避ける

ロウ付けは慣れるまでが大変なので「気楽にアクセサリーを作りたい」という方はいっそのことロウ付けをやらないというのも一つの選択肢です。

またロウ付けを行うにしても、先述したオーバーレイのように難易度の高いロウ付けをさける作り方を考えるのもいいと思います。

一口にハンドメイドアクセサリーと言ってもどのような作り方をするかで製作の難易度は大きく変わってきます。

筆者が過去に相談に乗った感じでは、慣れていない方ほど難しい製作方法を選択している割合が高いように感じます。

これから始めるという方は一度こちらを参考にしてみてください。

各種金属のハンドメイドに挑戦するにあたって難易度やパーツの入手しやすさなどを解説しています。

ロウ付けの作業手順を動画で確認する

ここまでご覧になってそれでもロウ付け作業が必要であるという方向けに非常に標準的なロウ付けの作業を動画で紹介しています。

文中で紹介してきたロウ付けの動画は各工程においての躓きやすい点をまとめた動画になっていますが、こちらの動画は一通りのロウ付けの作業を実践して解説しています。

ロウ付けの安全対策について確認してからご覧ください。

【彫金アクセサリー】自宅でできる金属のロウ付けのやり方と道具を解説!まとめ

今回ロウ付けの方法を数種類紹介しました。

初めてやる方は試してみてやりやすい方を採用してください。

文中でも書きましたが

- ロウが動いてロウ付けしにくい

- ロウ材を狙ったところに置けない

このような時はBのロウ付けを試してみてください。

↑こちらの記事では画像を交えて紹介しています。

何度か基本的なロウ付けに挑戦して慣れてきたらこちらの記事で解説しているロウ付け方法を試してみる事をオススメします。

彫金のロウ付けが失敗する原因をまとめました。

オーバーレイのロウ付けを取り入れた真鍮のペンダントトップの作り方を解説しています。

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

いただいた支援は当ブログとYOUTUBEの運営・伝統工芸の取材費に当てさせていただきます。

\Twitterのフォローはこちらから/

またハンドメイドアクセサリーを副業にするなどしてイベントに参加する方はクレジット決済にsquareを用意しておきましょう。(※マジでみんな使ってる)

これからハンドメイドを始めようという方は真鍮以外のゴールドフィルドやシルバーを使用するうえで、金属の特性上のメリット・デメリットをまとめたこちらの電子書籍をご覧ください。

kindleアンリミテッドに加入している方は無料で読めます。

kindleアンリミテッドの無料体験はこちらから

\IMULTAのオンラインショップはこちら/

\YouTubeチャンネルはこちら/

\Twitchチャンネルはこちら/

-

株式会社TRYALL様のご依頼で五十鈴工業のリールに彫金いたしました。

-

存在感のあるエングレービングが施された重みのあるシルバーリング

-

アリウムの丸い花弁をモチーフにしたシルバーネックレス

-

彫金模様が彫り込まれた大ぶりのシルバーピアス

-

アンティーク感のあるエングレービング模様を彫金したピアス

-

遺跡から出土した遺物の雰囲気を持たせたシルバーリング

-

アカンサス柄のエングレービング模様が入ったシルバーバングル

-

彫金の伝統的な洋彫り植物模様をアレンジしたシルバーリング