こんにちは彫金師の上谷です。

今回は彫金のロウ付けで「オーバーレイ」、貼り合わせのロウ付けのやり方について解説します。

前準備が重要なロウ付けになりますが、準備さえちゃんとできていればあとは手順通り進めるだけです。

今回は3通りのオーバーレイのロウ付け方法について解説します。

YOUTUBEに動画をアップしているので動画と並行してご覧ください。

質問と感想はYOUTUBE動画のコメント欄にお書きください。

繰り返しになりますがロウ付けは雑にやったら火事になります。

自己責任でお願いします。

下記記事で書いた準備はちゃんとしましょう。

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

広い面積を貼り合わせるために前準備が必要な彫金のロウ付け

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

オーバーレイは広い面積を貼り合わせるためのロウ付け方法です。

広い面積を熱する関係上、物理的に大きなガスバーナーを使ったほうがやりやすいので強い火力を使用することになります。

火事には十分に気を付けて行ってください。

ロウ付けの安全管理についてはこちらの動画をご覧ください。

「オーバーレイのロウ付けは広い面積を熱するから長時間熱しないといけない。」なんてことを彫金の独学を始めたばかりの筆者は考えていましたが、全くそんなことはありません。

オーバーレイ(貼り合わせロウ付け)に必要な工具

オーバーレイのロウ付けに必要な工具一覧

- ガスバーナー(大小)

- ホワイトフラックス

- ピンセット

ロウ付けをする際の安全対策アイテムに関しては下記の記事をご覧ください。

ガスバーナー(大小)

ガスバーナーはこれじゃないといけないという事はありません。

重要なのは熱するもののサイズに合わせる事をオススメします。

動画撮影のために小さいバーナーを使用したため時間がかかっている場面もあります。(出来ないわけではありません。)

一方大きなバーナーを使用すると短時間で作業ができます。

ただ小さなものを熱する時は過去に紹介した丸カンのロウ付けのようにくっつけたい母材自体を溶かしてしまう可能性があるので注意が必要です。

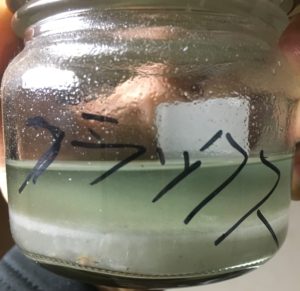

ホワイトフラックス(粉末フラックスを煮溶かした溶液でも可能)

フラックスはホワイトフラックスを使用します。

ただ液体フラックスにどぶ漬けする方法だと狙ったところ以外に銀ロウが流れてしまう可能性が高いので以下の3つ

- ホワイトフラックス

- ブルーフラックス

- 粉末フラックスを煮溶かした溶液

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

上記の3つの使用をオススメします。(※粉末フラックスを煮溶かすのは結構手間なので初心者にはホワイトフラックス推奨。)

粉末フラックスを煮溶かして使ってみたい方は以下の記事をご覧ください。

うっかり蓋を開けっ放しにするなどしてカチカチになったホワイトフラックスの再利用にも使える方法です。

ピンセット

ピンセットはマストで必要になります。

使いやすいものを自分で選んで使用するなり、購入したものの先端を自分でヤスリで加工するなりして使用しましょう。

ちょっとお値段が張るもののチタン合金のピンセットは使いやすいので使用感に合わせて購入してもいいかもしれません。

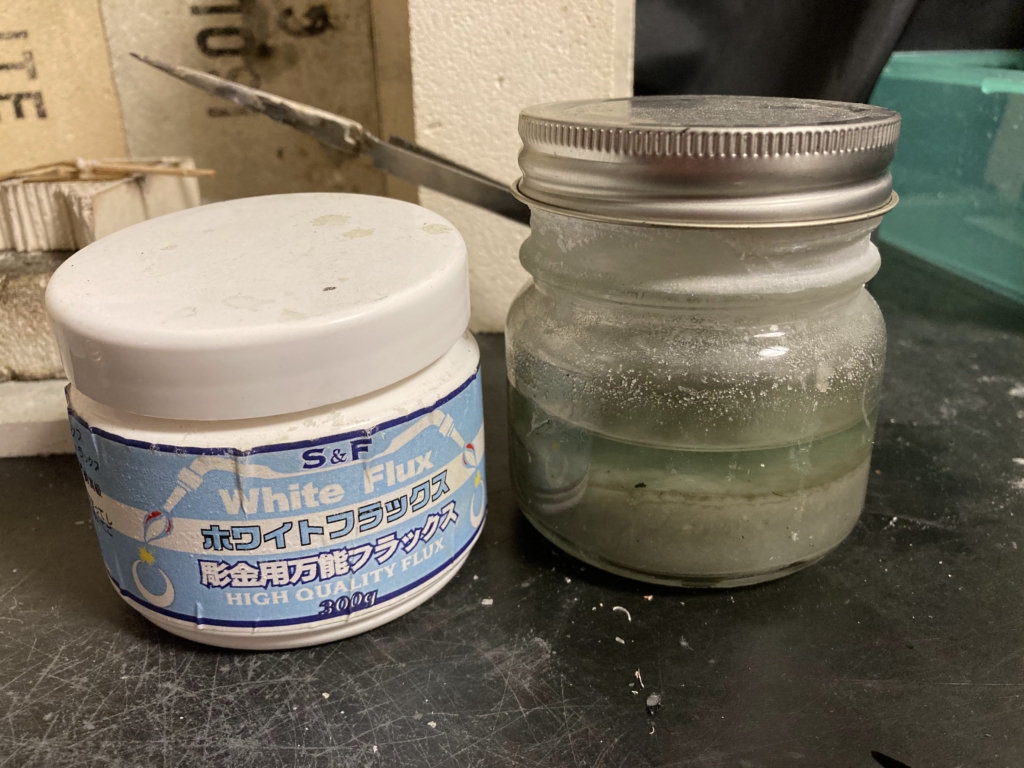

動画内で銀ロウを乗せる作業にはピンセット以外にも金属線や爪楊枝を使用しているので作業に合わせて色々と試してみましょう。

オーバーレイ(貼り合わせロウ付け)のやり方の前に

オーバーレイのロウ付け方法が3個あり動画内と同じ順番で紹介します。

先に紹介する方法が難しめではありますが、慣れればそれほど難しく感じないと思います。

オーバーレイのロウ付けのやり方難しめ編(慣れれば簡単)

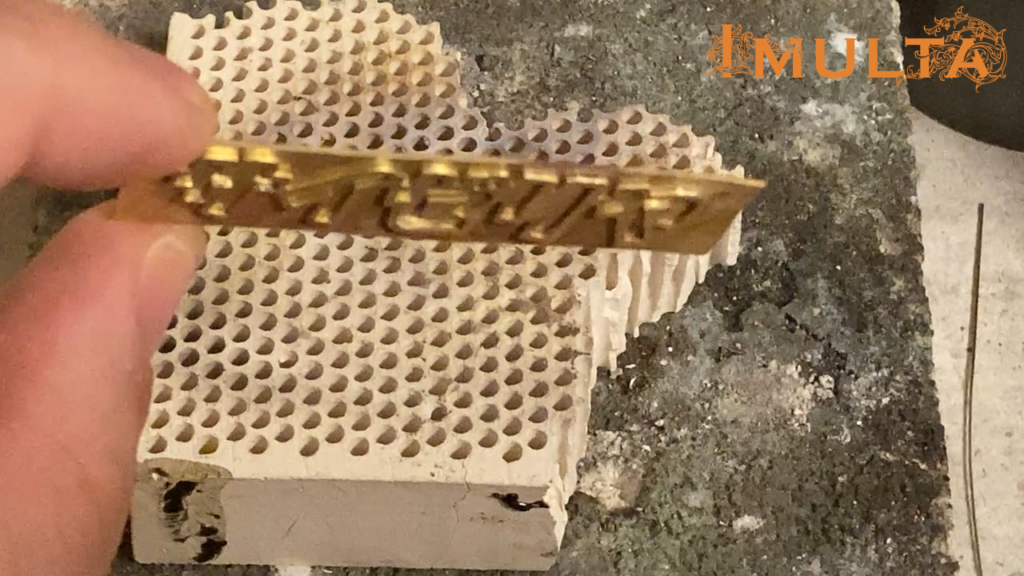

上に載せる母材の裏面に銀ロウを乗せて半溶かしにする

透かし模様を入れた母材の裏側にフラックスを塗って銀ロウを置いていきます。

最初から透かし彫りをした後にロウ付けをする前提であれば模様は太めに切り抜いておくと銀ロウが起きやすいので作業が簡単になります。

銀ロウを乗せたら塗布したフラックスを乾燥させるので遠目からバーナーで温めます。

フラックスが乾燥して動かなくなったら火を近づけて銀ロウを半溶かしにします。(※とにかく溶ければよし。)

やり過ぎない程度に溶かしたら準備完了です。

熱しながら銀ロウを乗せてそのまま半溶かしにする方法

筆者は銀ロウを乗せる場合熱しながら乗せるので透かし模様の細さなどは考えませんが、初心者の場合難しいと思うので、まずは爪楊枝ブラシなどを使って丁寧に銀ロウを乗せていきましょう。

ただ熱しながら乗せる方法の場合以下の3つのめんどくさい要素を省略できます。

- 銀ロウを置く時の手間

- フラックスの沸騰で銀ロウが動いてしまう問題

- 半溶かしの作業の手間

実際に動画を見ていただくとロウ材を乗せた瞬間にロウ材が溶け広がっているのがわかると思います。

熱した母材に銀ロウを置いて流す作業に慣れるとやりやすいです。

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

文章で確認したい方はこちらの記事をご覧ください。

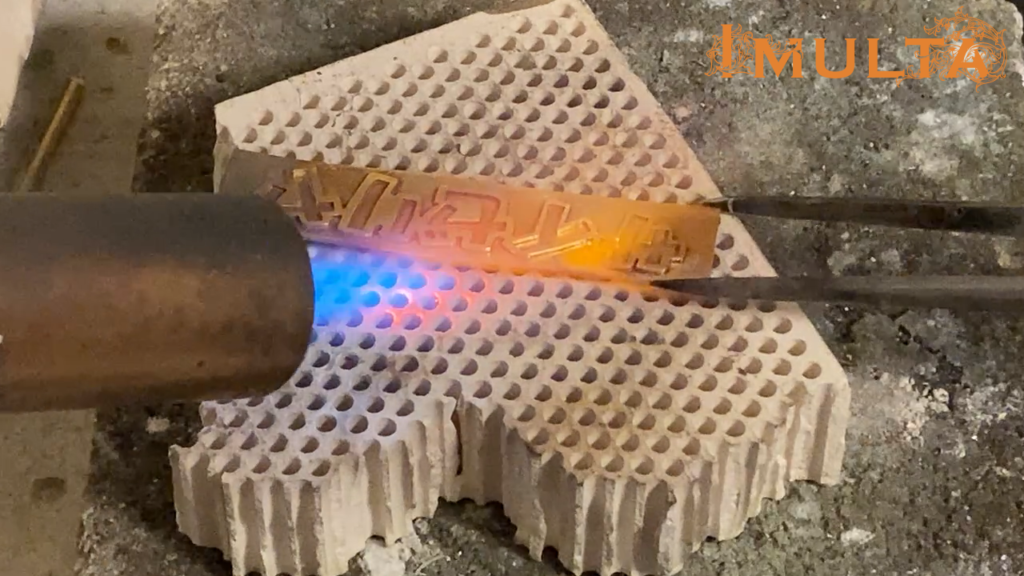

土台になる母材に透かしの入った母材を乗せてロウ付けする

大きいバーナーで熱します。

上の母材の裏面についている銀ロウを溶かして下の母材との間に溶かしてくっつけるので、下の母材を中心に熱します。

上の透かしが入った母材の裏面にはロウ付け前にもう一度フラックスを塗っておくと無難です。

とにかくフラックスはちゃんと塗ることをオススメします。

熱し終わったら酸洗いをしてついていることを確認します。

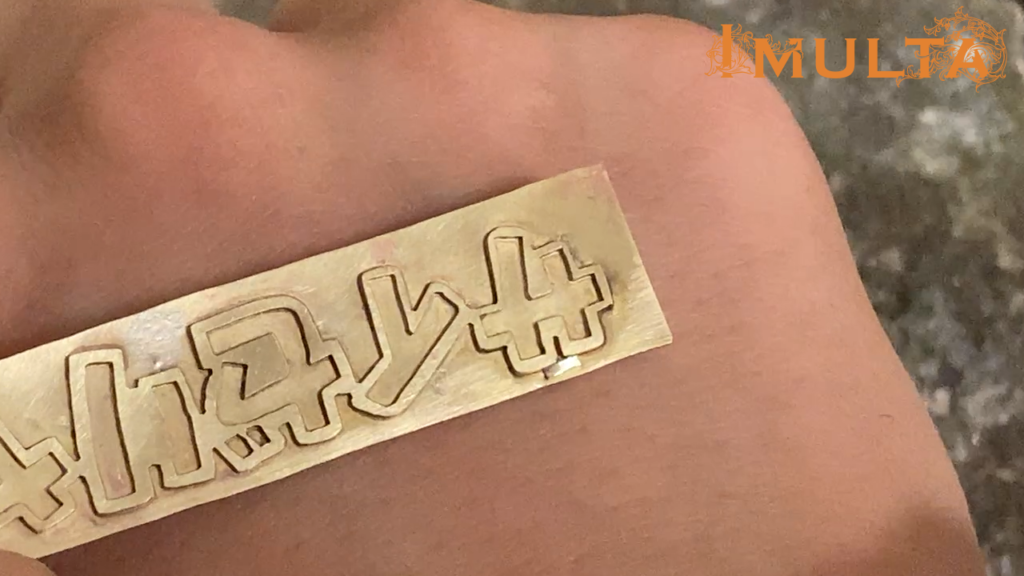

裏面に銀ロウを半溶かしにしてオーバーレイを行う方法のメリットは「ロウ付け箇所以外にロウが走らない」という事です。

後からメッキするのであればどちらでもいいのですが今回のデザインで言うと「サイゼリヤ」の文字の内側にや外側に銀ロウの跡が見えないようにできるというのがポイントです。

下の画像は次に紹介するオーバーレイのやり方でロウ付けをした場合の画像です。

デザインの横に銀ロウを置いてロウ付けを行うので、ロウ付けする隙間に銀ロウが流れても銀ロウがあった場所(置いた場所)に銀が残ります。

画像を見ると一目瞭然ですね。

では続いてのやり方を紹介します。

オーバーレイのロウ付けのやり方、初心者向け

母材を重ねてから銀ロウを置く

母材のロウ付け面を合わせてフラックスを塗り、銀ロウを置いていきます。

この方法は基本的なロウ付け方法と変わらないので、普通のロウ付けと難易度は一緒です。

ロウ付けは基本に忠実に一か所から熱する

最初にフラックスを乾燥させたら、火は無闇に動かさずに一か所(端っこ) を温めてから他の部分を温めるために動かします。(画像は端から温めて右に動かしてます。※動画参照)

ガスバーナーの動かし方は以下の動画と一緒です。

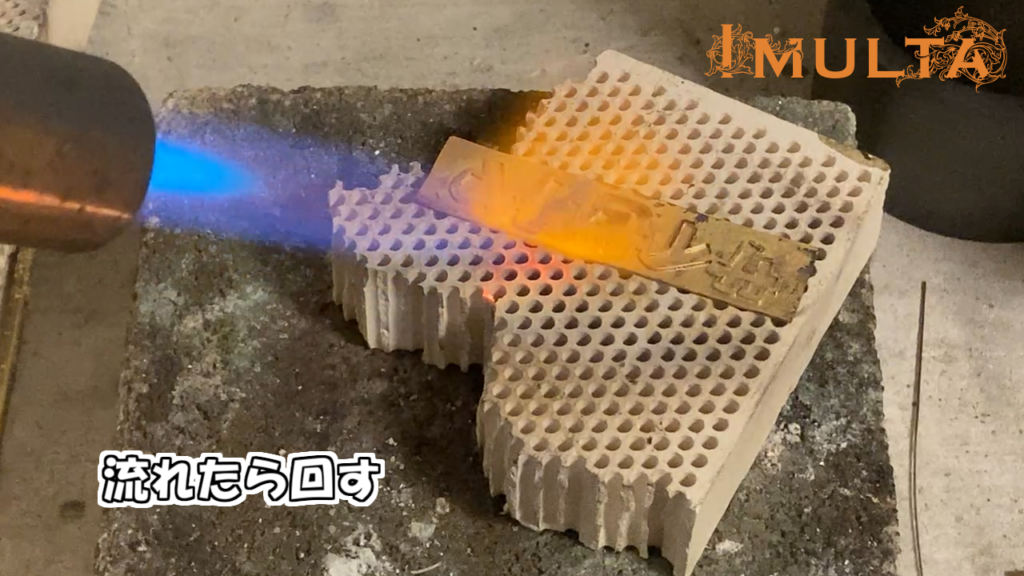

銀ロウが流れたら回して火のあたる位置を変える

置いた銀ロウが全て流れたら全体に流れるように回します。

画像の場合はハニカム台自体を回して火のあたる位置を変えています。

ここまでやって流れていなかったら非常に萎えるので少し念入りに熱しておきましょう。

とはいえ、やりすぎると溶けてしまうのでほどほどに。

先述した通りこのロウ付け方法はロウ付け箇所以外にもロウ付け跡が残ります。

オーバーレイ(貼り合わせロウ付け)が上手くいかなかった時にリカバリーロウ付け・対処法

隙間が出来ているところを埋めるロウ付け

オーバーレイが上手くいかなかった時は後から銀ロウを足すことで補修します。

デザインによってはリカバリーが出来ないのでやり直しになってしまいますが、ロウ付け跡が残っても問題ないのであればうまくつかなかったところに銀ロウを足します。

うまくいかなかった時に状態(少し隙間が見える程度、大きく隙間・穴があるなど)によってどの程度の銀ロウを置くかは変わってきます。

リカバリーロウ付けのポイント

- 銀ロウをケチらない

- フラックスをケチらない

- 汚れがひどい場合は表面を軽く削るなど掃除をする

上記の二つ(特にフラックス)をケチらなければロウ付けはできます。

3番目の掃除は表面が真っ黒になっているなど、よほどひどい状況でなければ神経質に行う必要はありません。

上手く銀ロウが溶けない・流れない時は持ち上げる

銀ロウが上手く溶けない・流れないという時は少し持ち上げて下の母材に熱を回すようにします。

補修のロウ付けをしようと思うと、特に補修箇所だけを熱しようと意識が行きがちなので銀ロウが流れる方向を考えて熱するとうまくいくかもしれません。

まとめ

今回は彫金の貼り合わせロウ付け・オーバーレイについて解説しました。

やり方は様々ありますが後述した初心者向けの方法であれば、それほど難易度も高くないのでオススメです。

熱している金属に後から銀ロウを乗せる方法も銀ロウの流れ方を覚えるために非常に有効で、安定して作業をするために活用してみるといいかもしれません。

透かし彫りをしたデザインの裏側に銀ロウを半溶かしにする方法と逆に土台になる母材側に銀ロウを半溶かしにする方法もありますが、銀ロウがデザイン以外の部分に広がってしまう可能性が高い方法なのであまりオススメしません。

どちらの方法がご自身の希望に近いか一度お試しいただくのがい一番いいかもしれません。

IMULTAでした。

現在IMULTAのYOUTUBEチャンネルで紹介している内容で以下のオーバーレイペンダントトップが製作できます。

彫金の知識はこちらから

彫金の工具はこちらをご覧ください。

🔥 ブログで紹介した技術を詰め込んだエングレービングアイテム

IMULTAでは、今回ご紹介した技法で仕上げたシルバーアクセサリーを販売中!

手作業ならではの精緻な模様を、ぜひ手に取ってご覧ください。

商品はこちらからご覧ください。→https://imulta.shop/

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

いただいたご支援はブログとYOUTUBEチャンネルの運営に当てさせていただきます。

-

立憲民主党の厚生年金「流用」批判の年金法改正(2025年)— 関与と時系列の記録

-

美術展への出品のお知らせ

-

維新の会の国保逃れ、LINEで手口を共有する組織。政治家にふさわしいのか?

-

イランの各地で起きている反政府活動について2026/01/09時点での記録

-

五十鈴工業のリールへの彫金

-

維新の会所属議員の奥下剛光氏が政治資金でキャバクラに行ったという事実の記録

-

原子力規制庁職員のスマホ紛失と、日本におけるスパイ防止法の必要性

-

2026年1月3日、アメリカによるベネズエラ大統領ニコラス・マドゥロの拘束