こんにちはIMULTA彫金師の上谷です。

独学で彫金を始めて15年たちまして現在はIMULTA(イムルタ)という自分のブランドを立ち上げて彫金師をやっており、お客様がお持ちの金属製品への彫金オーダーも承っております。

百貨店などでの実演も行っており、以前イベントでお客さんと話していて時に

彫金って独学で出来るの??

と色々ご質問いただいたので

彫金について、彫金を独学することについてと、彫金教室や専門学校に通うメリットも「独学でやってきた人間の視点」から紹介します。

「彫金やってみようかな?」という方は是非一度読んでみてください。

※私は彫金教室をやってないので「ウチへどうぞ~」的な内容ではありません。

前半は初めて彫金を知る方に向けて「彫金とはなにか?」について書いているので、

独学するにはどうした良いか知りたい方はこちらをクリックすれば読み飛ばせます。

\Twitterのフォローよろしくお願いします/

初心者の方が彫金の知識を増やすために役立つ電子書籍を用意しています。

【彫金とは?】彫金の歴史と独学でやることについて。

- 彫金とはなにか??

- 彫金の技法

- 彫金の歴史

- 彫金を独学するとは

- 独学で彫金をやる時のハードル、教室・専門学校に通うメリット。

- 悪質な彫金教室か入る前に調べる事をオススメします。

- 最近の彫金独学事情、ネット情報が増えたことによる追い風と向かい風

- 【彫金とは?】彫金の歴史と独学でやることについて。まとめ

筆者自身が独学で彫金をやっているので私は独学賛成派ですし「みんなどんどんやったらいいのに^^」と考えていますが、今回は独学で学ぶことに関して色々と書いていきます。

まずは彫金とは何かについても説明しましょう。

ただのうんちくとしてではなく一口に彫金と言っても色々とジャンルがあるので独学をするにしても彫金の中で模様を彫る技術に特化して勉強するのか、ロストワックス製法でアクセサリー自体の製作方法を勉強するのかで大きく違ってくるため勉強する前の知識として非常に重要です。

彫金教室・学校に通うにしてもコース選択は必ずあるので、独学ではない場合もある程度の知識があれば自分に必要な勉強するべき技術というのがわかる(絞り込める)ようになります。

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

いただいた支援は当ブログとYOUTUBEの運営・伝統工芸の取材費に当てさせていただきます。

彫金とはなにか??

そもそも彫金とはなにか??

日本伝統の金属工芸には3つの技法があります。

近年ではこの「彫金・鋳金・鍛金」の3つの技法を総称して「彫金」と呼称されることが多くなりました。

ではそれぞれについて解説していきましょう。

彫金(ちょうきん)

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

この動画のように彫金とはタガネという金属用の彫刻刀と金槌を使ってシルバーやゴールド・プラチナなどの金属面に模様を彫りこんでいく技術です。(彫っているのは筆者です。)

タガネの刃先の形によって色々な方法で金属を加工することが出来ます。

下の画像のようにジュエリーなどに宝石を留める「石留め」の技法も彫金の技術の一部です。

元はこれらの技術のみが「彫金」と呼ばれていました。

必要な工具や練習方法は以下の書籍をご覧ください。

鋳金(ちゅうきん・キャスト)

ワックスや金属造形で原型を作った後に鋳型(ゴム型が一般的)を取って、型に溶けた金属(シルバー、ゴールドなど)を流し込んで造形する技法。(ロストワックス製法)

ストリートファッション系のシルバーアクセサリーはほぼこの鋳金で作られており、立体的なジュエリーの製作や量産に向いている製作技法です。

鋳金という呼び方は伝統的なもので近年一般的には「キャスト」といいます。

ロストワックス製法で使用するワックスに関してはこちらの記事をご覧ください。

前半はワックスの種類やそれぞれの特性について、後半は最も初心者向けのリングの作り方を紹介しています。

【シルバーアクセサリーの作り方】ロストワックスで初心者向けの簡単な指輪を作る!

鍛金(たんきん)

金属を金槌で叩くことで曲げたり伸ばしたりして成形する方法です。

鍛金は特に専用の工具が多く必要になるので独学で行うのはかなり難しいですが、立体的なティアラなどを作る事もできます。

伝統的なものでは銅板を使用した帯留めの制作などに用いられる技法です。

海外ではルプセと呼ばれていて、ルプセで作られている一番古いものは古代エジプトの兵士の兜が有名です。

金属の厚みによって難易度が大きく変わる事と「どのように叩いたらどのように変形するか」というのを覚える必要があるので技術自体の習熟には非常に時間がかかります。

加工する金属の厚みによっては非常に大きな音が出るので、騒音対策なしで自宅(集合住宅)で行うのはかなり難しいと思います。

即日近所からクレームが来ると思うので自宅での鍛金作業はオススメはしません。(=マジでやめておけ。)

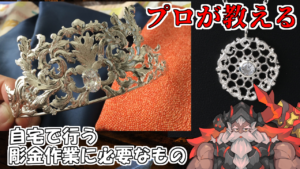

趣味として自宅で彫金をやってみたい方はこちらの記事をご覧ください。

彫金の技法

前の項で「彫金・鋳金・鍛金」と大まかに紹介しましたが彫金の技法に関してもう少し細かく紹介します。

彫金は金属の表面にタガネを使って色々な模様を彫りこんでいく技法です。

それぞれ技法・彫り方の名前がタガネの名前についているものもあり、彫金で金属に模様を彫刻する際に用いる技法は大まかに6種類。

使用するタガネについては別の記事で紹介しているので細かく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

毛彫り

毛彫りタガネを使って彫る技法で、彫った跡がV字になります。(木工で例えると三角刀で彫った跡のようになります。)

名前の由来は毛のように細い線を彫ることが出来ることから毛彫り(けぼり)と呼ばれます。

あくまで線の細さは「どのぐらい深く彫るか」「どのぐらいの太さのタガネを使うか」によって違ってきますが、その細さを使い分けることで陰影を描いたり彫った絵の印象を操作することが可能な技法です。

また線を彫るという意味での毛彫りとはちょっと外れますが、毛彫りタガネを使う事で宝石を留めるための「爪」を立てることが出来るので石留めにも多用されます。

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

片切り彫り

片切りタガネを使って彫る技法で、彫った跡がカタカナのレの字になります。(刃の形は木工で例えると平刀と似た形になっています。)

- 文字を彫る

- 立体的な絵を彫る

- 伝統的な文様を彫る

- 金属の表面の凹凸をとる

他にも石留の爪の形を整えるなどありますが割愛します。

簡単に書いただけでもこれだけの用途があり、一番応用して使います。

筆者が普段Tiktokなどで披露しているアニメキャラの彫金は毛彫りと片切り彫りの組み合わせで彫っています。

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

透かし彫り(模様を切り抜く技法)

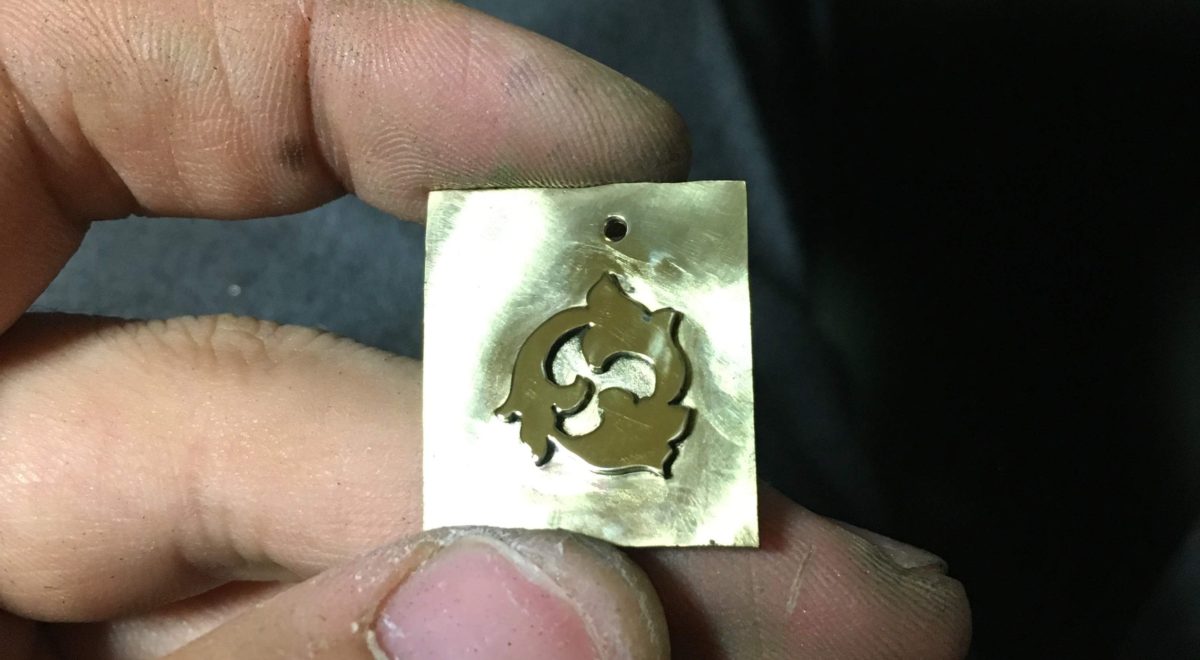

透かし彫りは糸鋸を使って模様を切り抜いた後に模様を彫りこんでいく技法です。

ただ切り抜いただけでも透かし彫りと呼んでいる人もいます。

線彫りなどの「彫り跡をキレイに見せる」というよりも立体的な金属造形になり、仕上げ方によってはかなり華やかな印象になるのが特徴、細かい仕上がりまでこだわって作るとフィレンツェ彫りのようにゴージャス感たっぷりのものが作れる難易度の高い技法です。

すべて手作業で非常に時間がかかるので趣味でやるには大変かもしれませんが、かけた手間がそのまま仕上がりに反映されます。

透かし彫りのやり方に関してはこちらの記事をご覧ください。

蹴り彫り

タガネを蹴るように金属面に打ち付けて模様を入れる技法です。

最近いい包丁を買うとお店で「銘切り」のサービスをやってもらえます。あれが蹴り彫り。

三角形が連続して繋がって模様になる技法です。

立体的に金属板を裏から打ち出す前に表面から線になるように蹴り彫りをする場合もあります。

筆者の知っている限りで蹴り彫りのタガネは市販されていないので、蹴り彫りを自分で行いたい場合は自分でタガネを作る必要があります。

魚子打ち(ナナコうち)

魚子タガネを使って丸を打っていく技法。

指輪の縁に打って装飾したり模様周りを荒らすために使ったりと色々な使い方をします。

正確に打っていくのは非常に神経を使う作業なので時間がかかります。

仏具やお寺さんの装飾品によく見られる装飾です。

魚子タガネで作る粒上の装飾はミルとも呼ばれ、指輪にふちに粒上の装飾を施す技法を「ミル打ち」と言います。

※ミル装飾の場合魚子タガネではなくローレットを使う場合もあるので細かく言うと微妙に違ってきます。

魚子打ちのやり方はこちらからご覧ください。

高彫り

模様を彫った跡に模様周りの金属面を一段低く彫り落として物理的に立体的に彫り上げる技法。

平面に彫る鋤彫り(すきほり)という技法とセットになって使われます。

どえらい時間がかかるので超大変です。

彫刻を施す金属自体にもある程度の厚みが求められます。

非常に時間がかかる作業なので趣味レベルで挑戦するのはお勧めしません。

一般的な金工で使用する彫金工具

そのほか糸鋸で地金(シルバーなどの銀板)を切るために糸鋸を使うなどの工程も含まれます。

画像に写っている工具は

- 糸鋸

- カニコンパス

- スプリングコンパス

- ヤットコ

- 成形プライヤー

金工をする場合は彫金を施す前に銀板を切り出す作業などが必要になるのでこれらの彫金工具が必要になります。

彫金で使用する工具についてもっと詳しく見てみた方はこちらをご覧ください。

初心者の方が彫金の知識を増やすために役立つ電子書籍を用意しています。

彫金の歴史

もともとは金属に模様を彫刻する技法のみが「彫金」と呼ばれてました。

その技法自体は古墳時代から存在し、文字が象嵌された刀剣が最古のものとされており、大陸の工人(職人・技術者)から伝わったと言われています。

古来より宗教的な物(仏具)や仏像、寺社仏閣の装飾に使われており鎌倉時代の武士の台頭を背景に鎧兜の装飾などで文化的成長を遂げ、室町時代の後藤祐乗によって彫金技法の基礎が築かれたと考えられています。

この後、江戸時代に後藤家の彫金は「御家彫り」と呼ばれるようになります。

後藤家は豊臣家の大判や江戸幕府の小判の製造を任されていた家です。

以前NHKで放送された「家康、江戸を建てる」の3話目「金貨の町」で後藤家5代目の後藤徳乗を吉田鋼太郎さんが演じられていました。

※NHKオンデマンドで見れます。(有料)

後藤家の弟子のひとりであった横谷宗珉が「町彫り」を確立し、キセルなど日用品にも広く用いられるようになりました。

明治時代の廃刀令以降は刀の所持が禁止されたので彫金師が一気に減ったそうで現代では先述した仏具などの他、宝飾品にその技術が使われています。

彫金を独学するとは

最近はイベントで彫金の実演をしている時に

「彫金を教えてほしい。」

「独学でできますか?」

と言われることが非常に多くなってきました。

「彫金を教えてほしい。」に関して

これはブログで練習方法を書いていますので過去の投稿を参考に練習してみてください。

残念ながら筆者は彫金教室を開く予定はありません。

ただ模様を彫る彫金に関していえば

【ただただ地味な反復練習と、どう彫ったらどう光るかの検証】

これを延々と繰り返せばうまくなります。

こちらの記事から彫金の練習方法について読むことが出来ます。

「彫金は独学でできますか?」に関して色々含めた難易度

独学でできるかどうかで言うと「できます。」

下の画像のゴルフクラブのように実際に独学で勉強してきた筆者が仕事として彫金をやっているので「出来る」というのは断言できます。

実演中にお客さんとしゃべりながら彫る事もあるので簡単そうに見えているようなんですが、

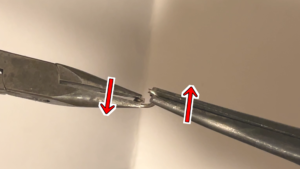

初めはまともに線を彫ることもできませんし、せっかく買ったタガネの刃がパキパキ欠けます。

現在の筆者はタガネが欠けさせる事はまずありませんが、最初はみんなタガネの刃が頻繁に欠けます。

今の私が彫っていてタガネの刃が欠けないのは、

どの素材の彫金タガネをどのように整えて(金属の素材、焼き入れ、研ぎなど)、

彫る対象の金属をどのように処理(熱処理、固定など)するかわかっているからであって、

彫金を始めたころは筆者がタガネの刃をパキパキ欠けさせていました。

しかも彫金の独学を始めた頃はタガネを満足に研げなかったのでいちいち新しい彫金タガネを買ってました。

自分で満足にタガネを研げるようになるまで100本以上は市販のタガネを買っているので、独学でやる方はそれぐらい自分で買う可能性があるという事を覚悟した方がいいです。

※ちなみに自分のオリジナルの形のタガネを作る必要が仕事によっては出てくるので、研ぐ用のタガネは今でも定期的に買っています。

↑これが一から自分で作る用のタガネです、削ったり研いだりしないとタダの金属の棒。

彫金タガネの研ぎ方については下の記事で紹介しています。

10分程度の動画でも解説しているのでお時間のある方はご覧ください。

ただタガネを研ぐのは非常に時間がかかるので趣味レベルであれば市販のものを買う事をオススメします。

独学で彫金をやる時のハードル、教室・専門学校に通うメリット。

独学で彫金をやるにはいくつかハードルがあります。

筆者が考える彫金独学のハードル一覧がこちら

- 彫金に使用する工具を自分でそろえる必要がある。

- 彫金作業中を自宅で行う場合の音やホコリなど部屋の問題

- 最近はハンドメイドなどの情報が多すぎて何が本当に合っているか選別することが難しい。

- 彫金の各作業の危険性をきちんと認識すること。(重要)

このように列挙してあるので当然じゃないかと感じるかもしれませんが、思い付きで彫金を始めた場合それぞれの項目で引っかかるのは間違いありません。

筆者自身がそうでした。

特に重要なのが安全対策。

彫金を始める前にこの記事をご覧になっている方は問題ないと思いますが、騒音とホコリの問題は対応が難しいので事前の確認が重要になります。

彫金を独学でやるハードルその1、工具を自分で揃える。

最初のハードルとして、彫金は始めるにあたって用意する工具がたくさん必要です。

彫金教室に行けば月謝が必要な代わりに必要な道具と場所によっては高額な機械工具がそろってますが、独学の場合は必要な道具を全部買いそろえる必要があります。

模様を彫る彫金だけをやるにしても彫金台とか値段的に高いものが必要になるので、金銭的にハードルが高いです。

さらに言うと彫金の工具を使用する技術面・知識面で難易度が高いです。

昨今のハンドメイドブームで始める方が多いようですが普通に学問なので、自分の好きなように物を作れるようになるにはかなり勉強が必要になります。

彫金を独学でやるハードルその2、自宅での音やホコリなど部屋の問題

もしかしたら集合住宅に住んでいる方にはこちらの方がハードルが高いかもしれません。

彫金の作業は大きな音が鳴るものが色々とあります。

それと機械工具のリューターを使用する場合作業中にかなりのホコリや金属粉が舞います。

防塵ボックスや工房用の部屋を用意するなどしないと家全体がホコリまみれになるので、丸カンをやっとこ(ペンチ)で繋げるような作業ではなくヤスリやリューターを使っての切削作業をリビングで空いた時間に気楽にやるというのは現実的ではありません。

彫金教室・専門学校に通うメリット

工具について書いた時に少し触れましたが彫金教室や専門学校は必要な工具が一通り揃っていることがメリットです。

また騒音に関してですが、彫金教室はそもそも彫金を行う前提で物件を賃貸しているので苦情が来ませんし仮に苦情が来たとしても自分で対応する必要はありません。

作業中に発生するホコリも性能の高い集塵機を使って対応しているはずです。

逆に言うと上記の内容をちゃんと満たしていない彫金教室は良くないという事になります。

彫金を続けていく中でプラチナのロウ付けをしたいとなるとガスバーナーではなく酸素バーナーが必要になります。

集合住宅の場合、酸素バーナーの使用許可がまず出ません。※筆者が大家だったら絶対に許可を出しません。

自宅で彫金を行う場合なによりも安全への配慮が重要

独学で彫金を行う場合、始めは知識が不十分なので安全対策を十分に行うことが難しくケガが絶えません。

ロウ付けは火を使用するので「火事になりそう」など常識的に警戒しますが、「なんとなく大丈夫だろう」でやって大きな傷痕が残るケガをする可能性があります。(筆者の経験談)

動画でも紹介しています。

またエッチング液(腐食液)などは処理方法を誤ると罪に問われるので、安全管理や正しい廃棄方法の知識を自分で集めるというのが独学の大変な部分の一つです。(エッチング液の処理に関しては各自治体(市役所など)や地元の下水道局に確認をとりましょう。)

つまり彫金教室・学校の最大のメリットは工具も含めて彫金を行うに適した環境・安全がすべて揃っているという事がメリットです。

\IMULTAのオンラインショップはこちら/

悪質な彫金教室か入る前に調べる事をオススメします。

YOUTUBEを本格的に始めてからいただいた質問の中で、明らかに上達しない流れを作って指導している教室があったので動画にしました。

コメントをもとに動画にする旨、コメント主様にご了承いただいて動画製作しております。

動画をご覧いただくとなぜ上達しない流れになっているかという事がわかるはずです。

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

動画は前後編になっています。

こちらの記事では補足の内容としてこのような彫金教室がなぜ上達しない流れになっているかを文章でまとめてあるのでご覧ください。

最近の彫金独学事情、ネット情報が増えたことによる追い風と向かい風

15年以上前に筆者は彫金の独学を始めました。

その頃とは彫金の独学事情が違うので最近の彫金独学に関しての追い風と向かい風に関して解説します。

彫金を独学するための追い風、今は独学しやすい時代。

たまにTwitterとかでつぶやいていますが、筆者が彫金の独学を始めた当時インターネット自体はありましたが彫金に関する情報をネット上にあげている方は誰もいなかったので、彫金の情報を仕入れるにはもっぱら本と美術展でした。

一方最近はネットの発達でググったりYoutube見たりと彫金に関する調べ物が気軽にできるようになっています。

これは本当にすごいことで、本を読み漁ってた頃に比べたら本当に「時代が変わったな~。」と常々感じます。

彫金の独学を始めたばかりの頃、「何が役に立つ情報かわからない…。」状態の私がどのように情報を集めていったかを紹介した記事です。彫金だけではなく、未知のジャンルを勉強する時にも役に立つ内容になっています。

彫金を独学する中で本当に役に立った、今現在も役に立つと断言できる技術書を紹介しています。

実際に参考になる映像もありました。これが追い風。

「彫金している手元を見る。」なんて私が彫金を始めた当時は全く出来なかったのでYOUTUBEで気軽に検索できるのはすごいことです。

インターネットの発達で彫金工具の入手方法が増えた

また世界中でECサイトや決済サービスが発達した事によって海外の工具や薬品を簡単に個人輸入できるようになったことも大きな追い風です。

物によってはデリバリーチャージが高額になるので「とにかく安く買いたい」という方には向かないものの、どうしてもこの工具を試してみたいとなった時に手が出しやすい時代になったことは間違いありません。

海外に発注する場合は支払い方法で金額が大きく変わってくるのできちんと調べてから発注しましょう。

Amazonの言語設定を英語にしてアメリカのECサイトから購入するのも個人輸入なので、不安な方はAmazonで販売しているものを購入しましょう。(※日本への発送を行っているかの確認が必要になります。)

近年(2021年時点)ではあまりないと思いますが、国際間で銀行の振込支払いをするとなるとお金も手間もかなりかかるので超大変です。

バンクチャージで結構お金をとられるので、「銀行振り込みしかない場合はあきらめる」というのを判断基準にするのもいいかもしれません。

近年銀行振り込み対応しかないというのは考えにくいですがゼロではありません。

彫金独学の向かい風

残念ながら逆に彫金に関してトンチンカンなことを広めている人もいます。

例えば「ロウ付け」という彫金をやるなら超重要な基本工程がありますが「とにかく強い火力で熱すれば出来ます!!」というのは完全な間違いです。(※2022年現在そのブログは見なくなりました。)

ロウ付けの基本

・ロウ付けする面をちゃんと合わせる。

ロウ付けするモノ同士の面があっていないとロウが流れない、または流れてもちゃんと付きません。

・フラックスという薬剤をちゃんと使う

このフラックスという薬剤はロウ材の酸化を防ぎ流れやすさを高めてくれます。

ロウ付けする者同士の隙間に銀ロウが流れてロウ付けできるのでこの薬剤を使わないという事はあり得ません。

※フラックスとロウ材を使わない「とも付け」という方法がありますが今回は省きます。

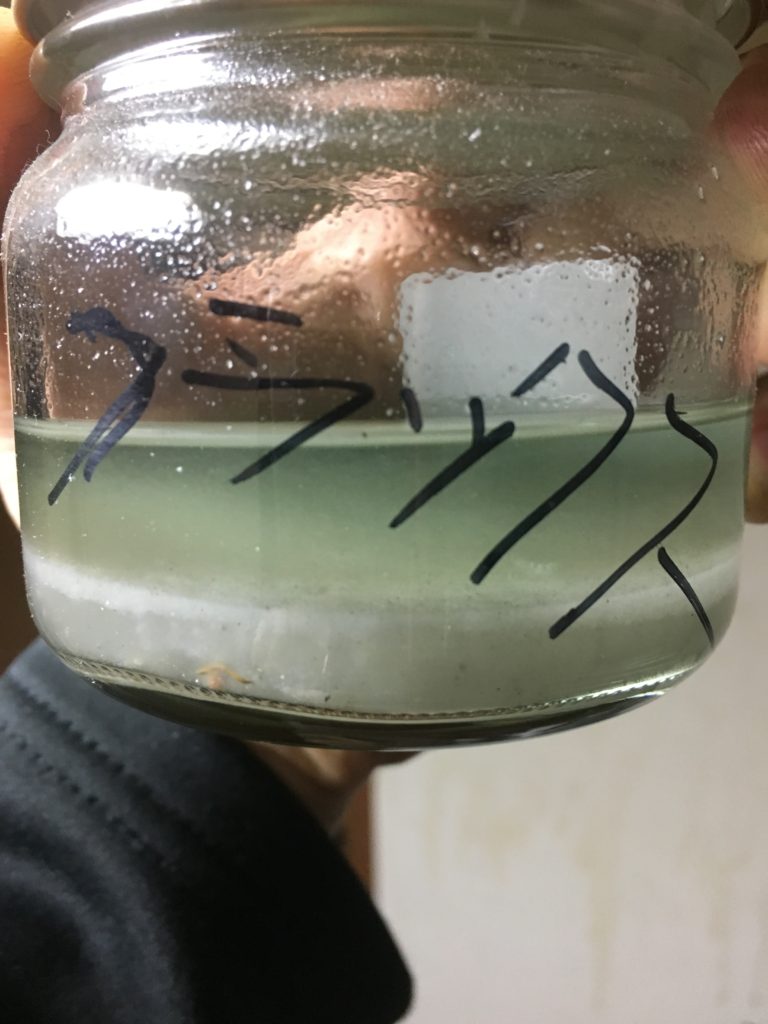

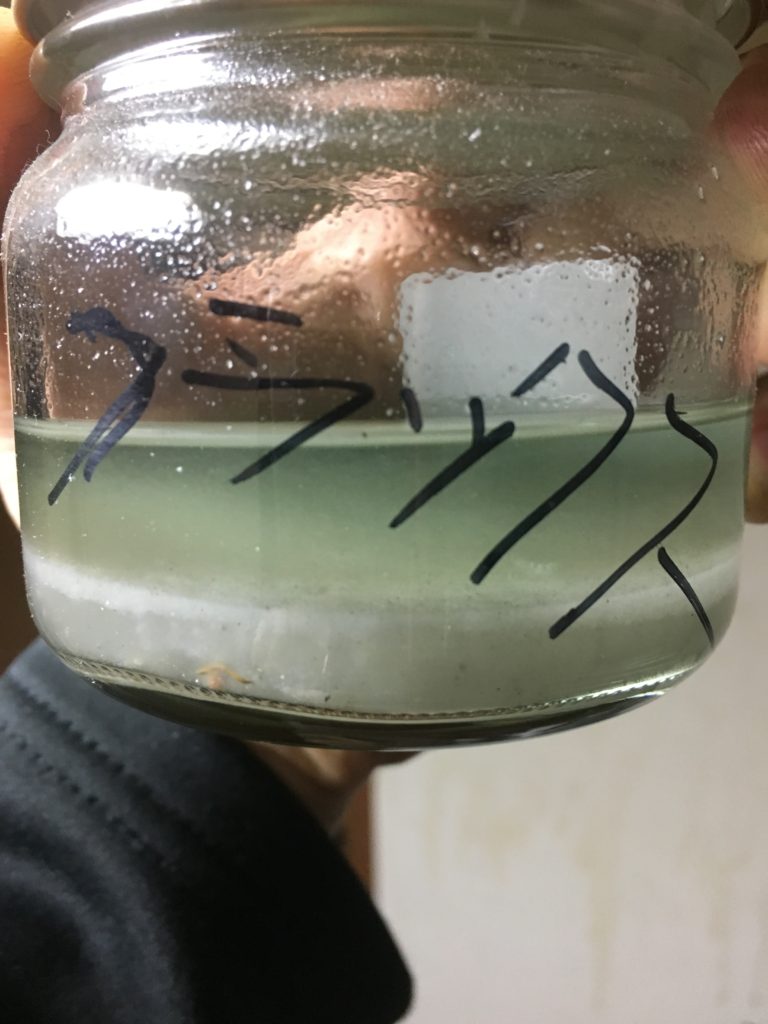

フラックスはロウ材(アルミロウ、銅ロウ、真鍮ロウ、銀ロウ、金ロウ、プラチナロウ)でも火を当てる前に使うものなのでちゃんとトロトロの状態で保管するなどかなり重要。

筆者がロウ付けの際メインで使っているのは銀ロウです。

↑このフラックスは保管用。粉末状のやつを一回水に溶かしてから煮込んで、下にたまってるみたいにドロドロの状態にしてからもう一回水を足します。

勝手に分離するので、使う分だけ小さい入れ物にドロドロを取って上澄みの溶液を足して濃さを調整して使います。

このフラックスのトロトロ具合をちゃんと管理できないとロウ付けができません。

ちなみに最初からペースト状になっているフラックスもあります。

筆者は自分で効果を調整して使いたい人なので粉の状態から煮込んだフラックスを使っています。

まれにフラックスを塗らないロウ付けを紹介している方がいますが、何一つメリットが無いのでオススメしません。

そんな無駄なことをするならレーザーを使いましょう。

・十分な量のロウを使う。

ケチって失敗するぐらいなら大目に使った方がいいです。

フラックスを少なめにするのは最低限ロウ付けが安定して出来るようになってからをオススメします。

・ガスバーナーの空気量を調整する。

空気とガスでシュゴーっと火が出るブローバーナーとガスでぼわーっと火が出るバーナーの使い分けが大事です。

・ロウ付けする金属の温まりやすさを把握する。

筆者がメインで使っている銀ロウは異素材(真鍮と銀など)をロウ付けできます。

火を当てた時の温度の上がり方と融点が真鍮と銀で違うので火の当て方が重要になります。

・酸洗いする

ロウ付けした後の金属は熱い状態ですぐに希硫酸またはディクセルの溶液に入れてフラックスを除去します。

希硫酸溶液やディクセル溶液のつけ込んでフラックスを除去するのは「酸洗い」というちゃんと名前がついた工程です。

熱してこびりついているフラックスはガラスのような状態になっているのでお湯につけた程度ではなかなか取れません。お湯につけてとるのであれば金属ブラシなどでガシガシやらないととれません。

ちなみに水溶性のフラックスと言うのは「はんだ付け用」のもので存在しますが、耐久温度が違うので彫金のロウ付けでは使えません。

上で紹介した希硫酸は使用するうえで少し危険性があるので安全性の高いディクセル(商品名:ピックリングコンパウンド)と言うものを溶かした溶液を使います。(同じく「酸洗い」という名前が付いた工程です。)

ロウ付け後のフラックスがお湯とか水で溶けるならみんな希硫酸やらディクセル買わないでしょ。

ロウ付けのやり方に関して詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

上記のようにロウ付けに関して簡単に書きましたが、初めて知る方には何のことやらと言った感じだと思います。

今から始める方には彫金に関するネット記事の真贋を見分けるのが難しいのが向かい風です。

金属の加工方法は色々あるので案内が難しいですが、一つ加工という事でこういった記事があります。レティキュレーションという加熱によって金属面をシワのように荒らす加工方法を紹介しています。

レティキュレーションのやり方を解説した本も紹介していますが、ガスバーナーを2本使うなど強い火を使う方法もあるので十分な安全対策をとれない方・安全対策用のお金(耐火レンガ代など)をケチりたい方は辞めておきましょう。

雑にやると家が燃えます。

私は模様を彫る彫金以外の作業も楽しいと思えたので続けてきましたが、周りのハンドメイドブームと同じ感覚で彫金を独学でやるのは難しいので素直に彫金教室・学校を探すことをオススメします。

こういう時に彫金教室やってたら「ウチにどうぞ^^!」と言えるんですが、彫金教室をやるつもりはありません。

ちょっと言い回し的に嫌な内容になってしまった部分もありますが、特にロウ付けは簡単に火事になる程度の火力のガスバーナーを使います。

なんとなくでやると本当に火事になって最悪自分以外の人の命も危険にさらします。

どんどんやったらいいのにとは思いますが安全には気を付けてくださいね。

彫金だけでなくハンドメイド初心者がやりがちだけどやってはいけないことをまとめました。

【彫金とは?】彫金の歴史と独学でやることについて。まとめ

今回紹介した項目がこちら(大段落のみ)

読み直し用ページ内リンク(※タップすると戻ります。)

彫金を独学でやるのは知識面・金銭面でハードルがとても高く、特に文中で解説したロウ付け作業のようにちゃんと防火対策をしないでやると火事になる可能性があるので注意が必要です。

しつこいようですが安全管理は非常に重要です。

筆者は「出来ないことも含めて楽しめた」ので、そうでないのであれば彫金の独学はやめておいた方がいいと考えます。気軽に始めたいのであればちゃんとした彫金教室を探していきましょう。

IMULTAでは現在は彫金教室を開く予定はありません。

IMULTA(@imulta_jewelry)でした。

\Twitterのフォローはこちらから/

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

いただいた支援は当ブログとYOUTUBEの運営・伝統工芸の取材費に当てさせていただきます。

これからハンドメイドを始めようという方は真鍮以外のゴールドフィルドやシルバーを使用するうえで、金属の特性上のメリット・デメリットをまとめたこちらの電子書籍をご覧ください。

初心者の方が彫金の知識を増やすために役立つ電子書籍を用意しています。

\IMULTAのオンラインショップはこちら/

\YouTubeチャンネルはこちら/

\Twitchチャンネルはこちら/

ハンドメイドや金工展など各種イベントのレポートをご覧になりたい方はこちらの記事をご覧ください。

-

株式会社TRYALL様のご依頼で五十鈴工業のリールに彫金いたしました。

-

存在感のあるエングレービングが施された重みのあるシルバーリング

-

アリウムの丸い花弁をモチーフにしたシルバーネックレス

-

彫金模様が彫り込まれた大ぶりのシルバーピアス

-

アンティーク感のあるエングレービング模様を彫金したピアス

-

遺跡から出土した遺物の雰囲気を持たせたシルバーリング

-

アカンサス柄のエングレービング模様が入ったシルバーバングル

-

彫金の伝統的な洋彫り植物模様をアレンジしたシルバーリング