こんにちは彫金師の上谷です。

以前ハンドメイドに使用する金属の中でアルミを紹介しました。

このブログの中ではアルミを使用してのアクセサリーを載せていなかったのでこの機会に透かし彫りで作ってみました。

強度的に不安が残る金属のためハンドメイドに使用するのはオススメしませんが、作った際の使用感などを解説しようと思います。

興味のある方はご覧ください。

\IMULTAのオンラインショップはこちら/

【金属でハンドメイド講座】アルミで透かし彫りのアクセサリーを作る

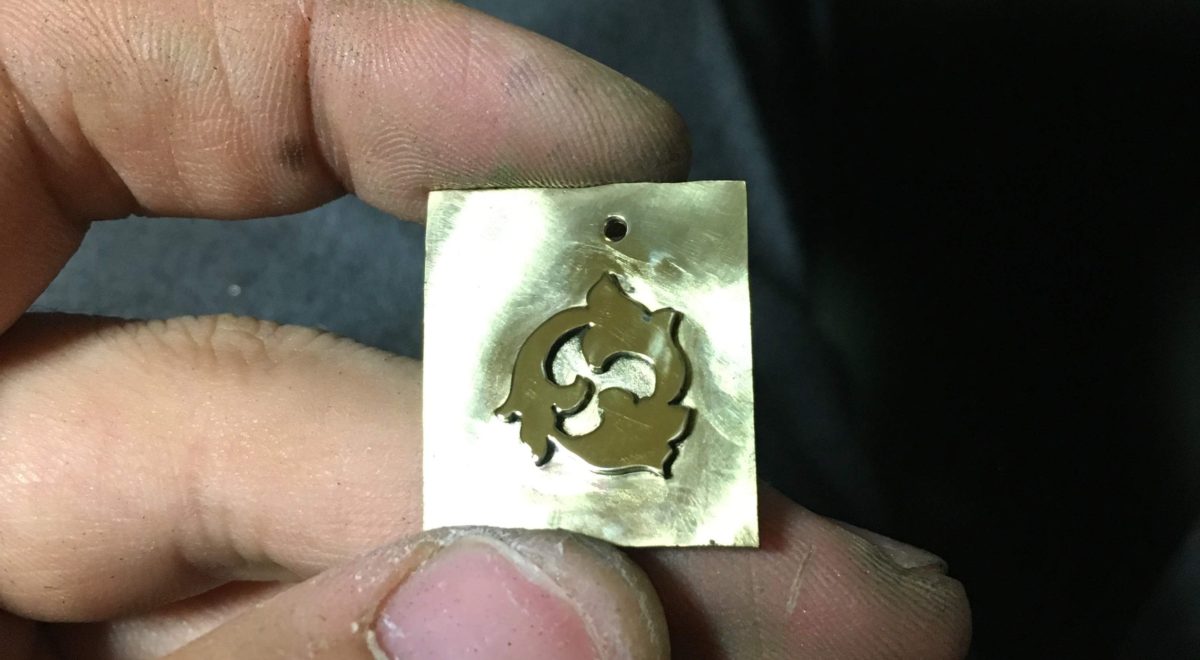

今回製作した透かし彫りペンダントトップはこちら、アラベスク模様を透かし入れたペンダントトップです。

非常に細かい透かし彫りを行う場合は作業する順番などを考える必要があるので難易度が高くなりますが、今回の透かし彫りは形自体がシンプルなので難易度は高くありません。

最低限透かし彫りの手順の解説に必要な工程を盛り込んだ内容になっています。

最終的にバフかけ研磨まで行っています。

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

IMULTAをサポート

寄付するkindleアンリミテッドに加入している方は無料で読めます。

kindleアンリミテッドの無料体験はこちらから

透かし彫りに使用する工具

透かし彫りに限らず彫金作業に使われる一般的な工具は別の記事で紹介しているのでこちらの記事をチェックしてください。

以前紹介した透かし彫りの記事でも工具を紹介していますが、内容はほぼ一緒なので割愛します。

口述していますがドリルでの穴開けはリューター(電気工具)を使用すると非常に効率的に作業できるのでオススメです。

作業を効率的に進めるために金属を切ったり穴をあける時は必ず切削補助の油を使いましょう。

透かし彫りに限らず作業効率が上がるのと同時に作業で発生する熱による工具の劣化を抑え、サビの防止(防錆)の効果もあるので工具が長持ちするようになります。

続いて作業工程の解説です。

透かし彫りの作業工程・やり方を解説。

透かし彫りネックレスの製作工程

- デザインを下書きする

- ドリルで穴を開ける

- 穴に糸鋸の刃を通して切り抜く

- 全体を整えて磨く

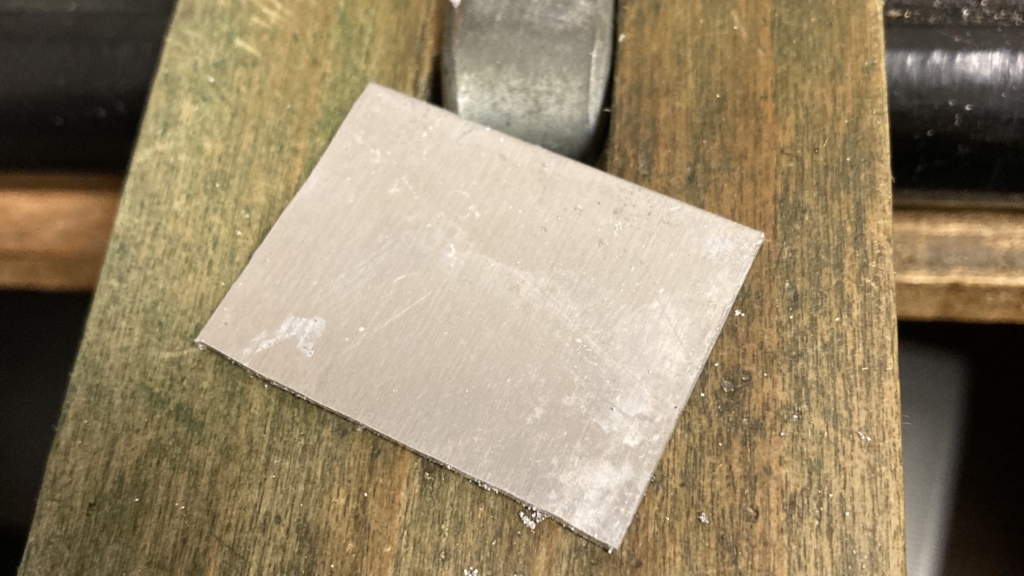

まずは程々の大きさのアルミ板を切り出すし、希望のサイズのアルミ板を購入するなりして用意します。

大きめのアルミ板が工房にあったのでちょっと小さめに切り出していますが、大きいアルミ板持っている人もそうそういないと思うので、大きい板からの切り出しは今回の作業工程から省いています。

アルミ板はホームセンターなどで売っているので自分の都合のいい大きさのものを買ってください。

アルミは切り出す時にシルバーなどと違って臭いがきついので、多分人によってはその臭いだけで受け付けない人もいると思います。

また粉塵も舞いやすいのでマスクをしましょう。

ここから作業に入っていきます。

糸鋸の使い方はこちらをご覧ください。

アルミ板に透かし彫りのデザインを下書きする

アルミ板に油性ペンでデザインを書き入れていきます。

あまり細かいデザインにすると作業が大変なので、透かし彫りを初めてやる方はもっと大雑把なデザインにした方が取り組みやすいです。

緻密で最後にしっかりと彫り入れするようなデザインの場合は、もっと細かく書き込むペンの色も変えて設計図のようなデザインを描き込みます。

下絵を描き込み終えたらドリルで鋸刃を通すめの穴を開けていきます。

印刷物を転写する場合は転写液を使う

透かし彫りに使用するデザインをイラストレーターなどで書いた場合、印刷したものから転写する必要があるので金属用のプリンターを使用しないのであれば転写液を使用する必要があります。

詳しい内容はこちらの記事をご覧ください。

アルミ板(金属)にドリルで穴を開ける。

デザインを描き込んだら透かし彫りするために鋸刃を通すためにドリルで穴を開けていきます。

ドリルで開けた穴は糸鋸の刃を通すためのものなので、小さすぎると作業がしづらくなるため直径1mmぐらいの大きさで開けましょう。

※5/0以下の太さの糸鋸の刃を使用するのであれば直径0.5mmの穴でも作業可能です。(難易度アップ)

透かし彫り以外にもこのようなドリルの穴あけ工程がある記事では「手回しドリルではできませんか?」というお問合せをいただくことがよくあります。

ハンドドリルでも出来まぁす!!(超めんどくさいけど)

出来るか出来ないかで言ったら出来ます。超めんどくさいけど。

作業効率を求める方はリューターを買いましょう。

穴に糸鋸の刃を通して透かし模様を切り抜く

アルミ板に開けた穴に糸鋸の刃を通したら切り抜いていきます。

糸鋸の刃を通した時に不意に机などどこかにぶつけて鋸刃を折ってしまう事がしばしばあるので要注意

透かし彫りを行う場合どの金属でも最初は大まかに切る

アルミだけでなくシルバーや真鍮のどの金属でも透かし彫りを行う場合、最初は大まかに切り抜いていきます。

よほど糸鋸を扱い慣れているのであれば別ですが、糸鋸の刃の太さや金属の種類によって切り進む時の感触は変わってきます。

メンドクサイから一発で切り抜きたい。

やってはいけないとは言いませんが、透かし彫りの場合失敗した時にほかの作業と比べて特に修正が効かなくなる可能性が高くなるので一度の作業でピッタリ切り抜こうとするのはあまりオススメできません。

今回のようなデザイン的に十分に余裕のある時は、修正しながら寄せていく方が失敗は少なくなります。

いきなりギリギリの細さで切ると大体は細くなりすぎたうえに、細くなりすぎた部分に全体を合わせようとしてバランスが崩れます。

デザインを切り出す時に使う糸鋸の刃は何種類かの太さのものを用意して、切り出す太さやデザインの細かさによって使い分けます。

下記の製品であれば6種類の太さの鋸刃が入っているので、どの太さの鋸刃が自分にとって扱いやすいかというのを試しやすいと思います。

※透かし彫りに使用しやすいのは0番以下の太さの鋸刃になります。

アルミ板に書いた透かし彫りのデザインを消して全体を整える。

下書きを消すとどんな感じで切り抜けているかがハッキリとわかります。

この状態から「もっとこうしようかな。」という修正を入れていきます。(※練習では超大事)

大まかにはヤスリやリューターの先端工具を使い一番細かいところは細い糸鋸で修正します。

透かしを入れた後の修正に使う効果的な先端工具こちらで紹介しています。

透かし彫りの内側を修正したら周りを切ります。

先に外回りを切ってしまうと内側の透かし彫り作業中に金属を手で抑える場所が少なくなって作業しづらい場合もあるので、外枠は後から切った方が楽になります。

この画像だと右下が少し膨らんでいるので周りを整える時にロールサンダーやロータリーバーで削ります。削れればヤスリでも何でも構いません。

アルミは臭いがきついのとかなり粉が舞うのでマスク必須です。

透かし彫りしたアルミ全体を整えて磨く

周りや表面を整えたら最後に研磨バフで磨きます。

アルミは軟らかいので、どの研磨剤を使おうか迷いましたがシンプルに青棒を使っています。

あまり圧と熱を与えると歪むので程々にしましょう。

超音波を当ててからアルミ表面の保護のためコンパウンドで磨く

磨く時に付いた研磨剤を取るために超音波洗浄機に入れます。

シンプルなデザインのものは長時間入れる必要はないので、5分ぐらいでサッと出して最後にコンパウンドでアルミ表面の保護をしつつ磨きます。

(※今回はアルミの劣化についても検証したかったので裏面はコンパウンドで磨いていません。)

これで透かし彫りペンダントトップの完成です。

研磨は表面を少なからず削ることになるので変形や破損に繋がらないように注意しながら行いましょう。

途中で「今回のようなデザイン的に十分に余裕のある時は、修正しながら寄せていく方が失敗は少なくなります。」と書いたのは間違いありませんが、人によって作業の向き不向きはあります。

初心者がハマりがちな失敗に関してはこちらをご覧ください。

こちらは真鍮板を使用して透かし彫りした動画です。

透かし彫りのやり方作るまとめ

今回はアルミ板の透かし彫りについて解説しました。

今回の作業工程はこちら

透かし彫りネックレスの製作工程

- デザインを下書きする

- ドリルで穴を開ける

- 穴に糸鋸の刃を通して切り抜く

- 全体を整えて磨く

難しい作業はありませんが模様を切り抜いた後の整える作業は根気がいる内容になっています。

今回のポイント

- 一発で模様ピッタリに切り抜こうとしない

- 板を指で押さえる場所を確保するために外枠は内側の模様を切り抜いてから切る

- 磨く時は歪まないように気を付ける。

あとアルミは切ってる時クサい。

材料費もあまりかからないので透かし彫りの練習に使うのはいいかもしれませんね。

興味のある方はお試しください。

\参考になった方は当ブログのサポートをお願いします/

IMULTAをサポート

寄付する透かし彫りを用いた指輪の製作方法はこちらをご覧ください。

金属は違いますがシルバーアクセサリーの作り方などを目次的にまとめているのでこちらもご覧ください。

真鍮アクセサリーの作り方はこちらをご覧ください。

覆輪留めを使ったリングの作り方も紹介しているので今後ハンドメイドを副業にしたい方など役に立つと思います。

本格的な彫金の独学を行いたい方はこちらをご覧ください。

基本的な知識と環境について解説しています。

IMULTAでした。

\IMULTAのオンラインショップはこちら/

\YouTubeチャンネルはこちら/

\Twitchチャンネルはこちら/

-

アサクリから始まった弥助問題がいつまで話題になるかの記録として

-

イラストでも彫金でも技術を習熟するための指導できつい言葉使うかどうかの問題

-

リューターを使った研磨は研磨剤よりもバフの細かさを丁寧に上げるときれいになる

-

彫金タガネの彫りの練習をシルバーで行うのは向いていない理由を挙げていく

-

金属アクセサリーに使う糸鋸の鋸刃の太さを変える使い方

-

真鍮アクセサリーの作り方を独学で覚える

-

シルバーのほうが真鍮よりもロウ付けしやすい

-

真鍮のロウ付けのやり方