こんにちはIMULTA(イムルタ)の上谷です。

今回の彫金教室は私が彫金をやってて躓いた、はじめ出来なかったポイントとどのように解決したかの「コツ」について書いていきます。

おそらく真鍮アクセサリーやシルバーアクセサリーの作り方を知りたい方&ご自身で試行錯誤されている方にも当てはまると思うので是非ご覧ください。

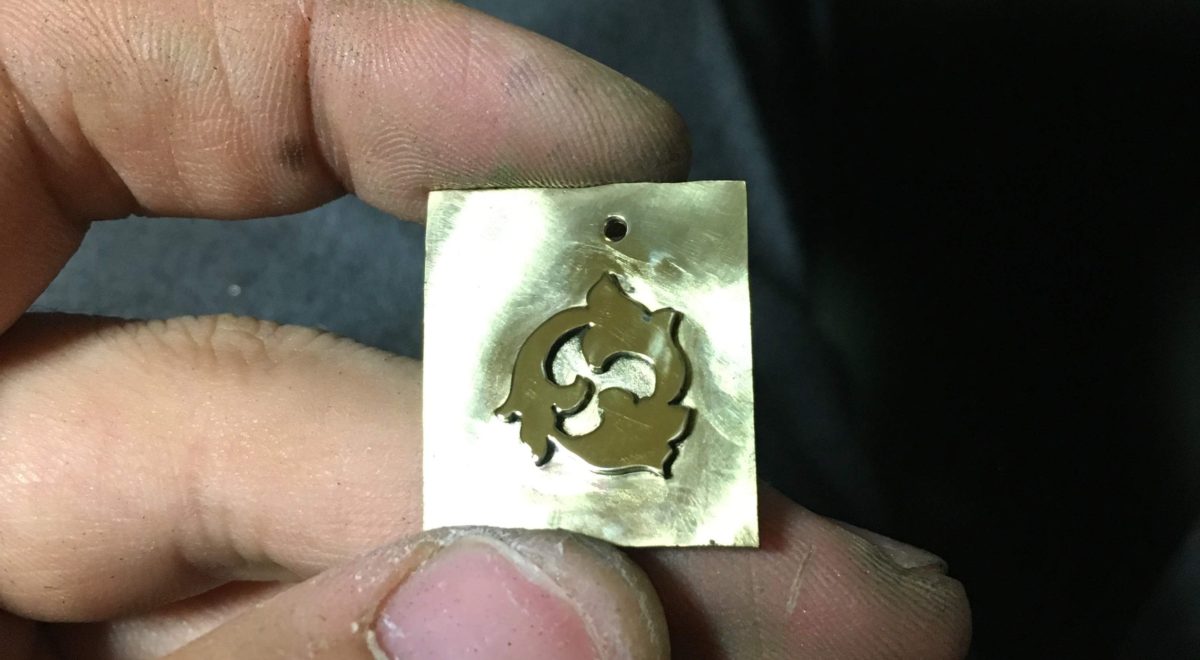

彫金技法で製作されたIMULTAのシルバアクセサリーはこちらから

彫金を独学でやって躓いたポイントと解決のコツ

それでは彫金を独学でやってきた中での躓いたポイントを書いていきたいと思います。

ただその前に彫金でシルバーアクセサリー等を製作するにあたってどんな工程があるかを説明してからにします。

目次の項目をタップするとジャンプできます。

最初に工程説明。

まず彫金で一般的な製作の工程がこちら

- シルバー・ゴールドなどの金属板から切り出す。

- 成形する

- ロウ付けする

- 磨く

細かな造形をすることが無いのであれば大まかな工程は上記の通りになります。

さらにいろいろやりたくなると

- 彫る

- 宝石を留める

こういった細部を加工するための工程が増えます。

一応基本工程には番号ふってますが作りたい形によって色々と変わってくるのでご了承ください。

これから紹介するのは筆者が彫金を独学でやってきてできなかったり悩んだポイントと解決した方法です。

参考になれば幸いです。

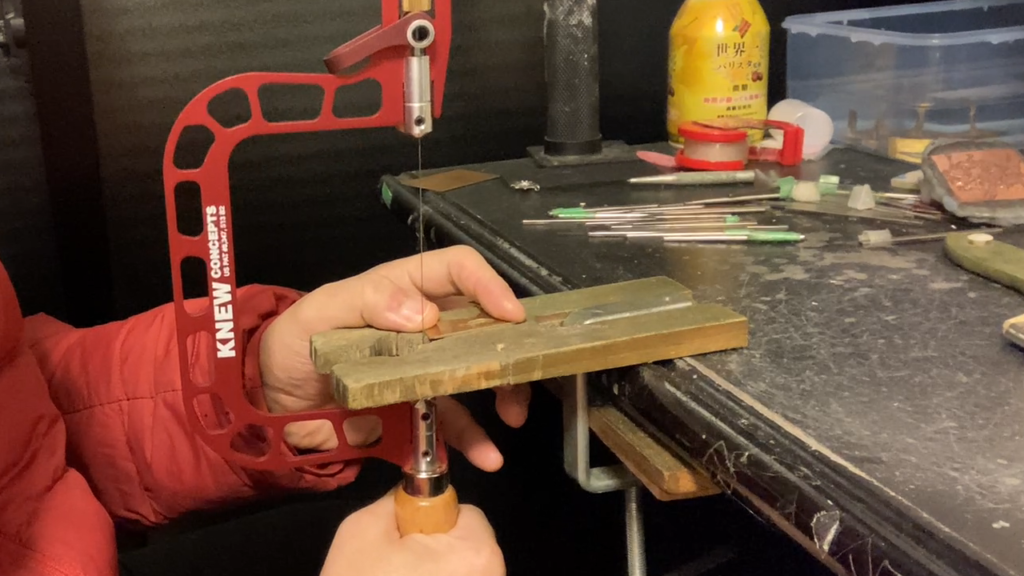

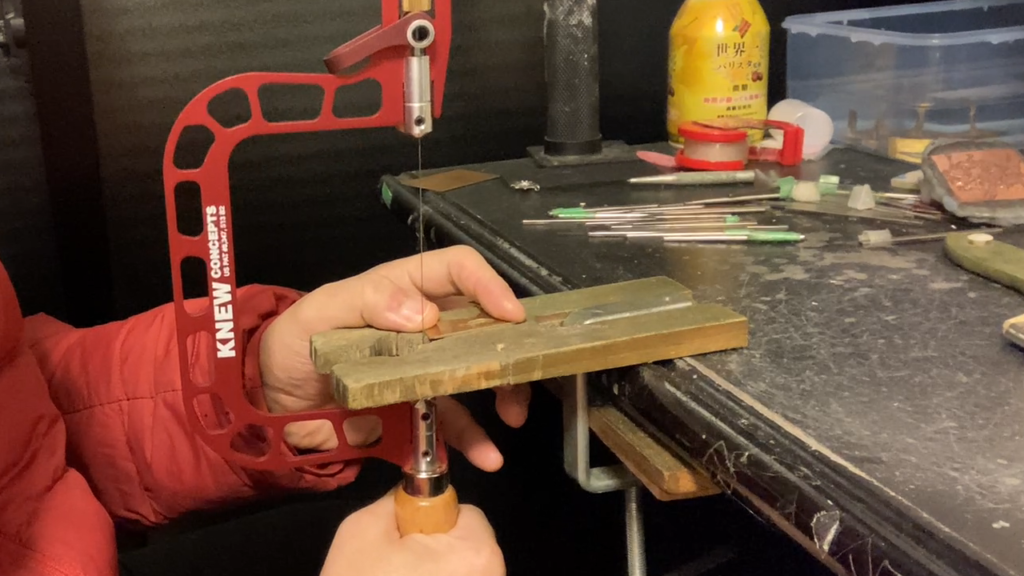

糸鋸を使って必要な材料を金属板から切り出すときの躓く&解決ポイント

まずは金属板や角材・棒材などから切り出すときの躓くポイント。

- 真っすぐ切れない

- 糸鋸がパキパキ折れる

- なんか引っかかる…。

彫金では糸鋸で貴金属を切っていきます。

では躓くポイントその1

①糸鋸で真っすぐ切れない

糸鋸で真っすぐ切るのって難しいよね。

真っすぐ切っているつもりがグネグネと曲がって切ってしまう。

筆者も彫金独学を始めた頃はこれで引っ掛かりました。

基本的に材料の切り出しはある程度の余裕をもって切るので、正直なところ下書きの線ピッタリに切り出す必要はないっちゃないです、あるっちゃあるけど^^;

では狙ったとおりのに切るのはどうしたらよいかというと

糸鋸で切る時の高さを変えましょう。

まっすぐ切れない方は十中八九切る作業を行う位置が低いはずです。

ある程度の練習は必要になりますが、まっすぐ切れない問題はこれでかなり解消するはずです。

人によって体格が違うので適した高さが変わってきますが、大体は胸の高さ~口の高さの間が一般的です。

目の高さが一番やりやすいという方もいました。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

すでに使っている作業台があって他の作業台の購入が嫌な方の高さの解消法は以下の通り

- ホームセンターでパイン材を買って簡単な作業台を作って高さをかさましする

- 机の脚の下にブロック材をかませる

- 高さの調節できるオフィスチェアを一番低い状態にして座る

筆者は全部の方法を試しましたがどれでもいけます。

一番簡単なのは3番の「オフィスチェアを一番低い状態にして座る。」、筆者の場合ラッキーなことに椅子が高さを変えられたのでこの方法を本採用にしました。

これから彫金を始めるという方はちゃんとした作業台を買ったほうが間違いなくいいです。

筆者はお仕事の関係で机がもう1台必要になったので結局ちゃんとした彫金用の作業台も購入しました。

②糸鋸がパキパキ折れる

糸鋸には大体17種類ぐらいの太さの種類があります。

↑6種セットを買っておけば何とかなります。

パキパキ折れてしまう人はそもそも使っている糸鋸の太さが合っていない、または管理が雑で糸鋸が劣化してしまっていると考えられます。

傷んでいる糸鋸刃切れ味が悪くストレスがたまるので、すぐにへし折って廃棄しましょう。

せっかく購入した工具が傷まないように管理する方法を過去の記事で書いています。

彫金の道具は雑に扱うとみるみる劣化して作業でストレスがたまる原因になるので、無駄な出費を抑えるためにもきちんとお手入れしましょう。

糸鋸を使うコツ

細い糸鋸ほど使いこなすのに技術が必要になります。

しかしよほど細かく透かし模様を入れる必要がある時でない限り一番細い太さ(8/0番)の鋸刃は使いません。

特に0/5番以下の太さの糸鋸の刃はそれ自体の強度がないので糸鋸の柄にセットする時の張り具合からして変わってきます。

極細の糸鋸との刃は多少緩く張った方がいいです。(※あくまで少し)

凄く単純な事でそんなことで解消するわけがないと思うでしょう。

何度かシルバーアクセサリーを作って彫金の作業に少し慣れてくると、次の工程がわかっているという事もあり糸鋸の作業は単調なのでさっさと終わらせたくなります。

または「素早く糸鋸を動かすことが正しいんだZEッ!!ヒャッハー!!」みたいになる方もいるでしょう。

筆者がそうでした。

一度ゆっくり切ってみて自分の使っている糸鋸がどのような具合で切れているか確認するのがオススメ。

- どのぐらいの太さの糸鋸の刃が

- どのくらいの張りで

- どの程度金属を切れるか

これらの事を確認してみると無駄な力が抜けた作業ができるようになるので糸鋸が折れることが減ってきます。

確認した後だとあまり力を入れなくてもうまいこと切れるようになるので、ゆっくりやっても意外と作業スピード落ちません。

※こうまで丁寧に書くと糸鋸の刃を折るのがいけないことのように見えますが、あくまで糸鋸の刃は消耗品なのでシャーペンの芯感覚で使う物です。

③切っている途中で糸鋸がなんか引っかかる…

この症状が出る人と出ない人がいると思いますが、切っていると真っすぐ切っているのに少しずつ引っかかる時があります。

原因は糸鋸を上下に真っすぐに動かせていないこと。

上下に動かしているときに斜めに動かしてしまうと引っ掛かりが起きます。

解決方法は

- 作業する位置の変更

- 糸鋸の動かし方で上に持ち上げるのを意識すること。

作業する位置というのは体の中心の位置で作業をしているのを左右どちらかにずらすという事です。

右利きの方なら右手の正面に作業位置が来るような感じです。

どのぐらいずらしたらベストかは人によって違うのでご自身で確認してください^^

④次に糸鋸の動かし方。

一般的な使い方として糸鋸は下ろした時、下に動かしたときに切れます。

ただ下ろす動きをゴールにすると動きにブレができるので、そのあとの上に上げきるまでをゴールにした方がブレが少なくなります。

これはキックボクシングのローキックの蹴り方とかと一緒ですね。

単純に滑りが悪いときもあるのでその時はラスペネなどの切削油をさしてみてください。

成形する時の躓き&解決ポイント

成形(形を作っていく)は叩いて形を作ったり、ヤスリなどで削ったりといった工程になります。

物によってはロウ付けが先になることもありますし。

成形→ロウ付け→成形→ロウ付け。のように繰り返す事もあります。

今回は成形でも叩いて成形する鍛金などについても書きます。

ただ成形に関してめちゃ単純です。

作業に合った工具を使う

単純な洋ですがスムーズに彫金の作業を進めるには「作業に合った工具を使う」ということに尽きます。

なんでも技術でできるというのは勘違いで、成形作業がうまくいかない場合は適した工具を使っていない可能性が高いです。

例えば指輪を作る時は

切り出したシルバーをなまして(熱して急冷すること)サイズ棒に沿わせて叩いて丸めていくわけですが、

1.5mm以下の厚みの板であればリング成形プライヤーを使った方が圧倒的に早くてキレイです

リングの成形も2㎜厚以上になれば叩いて成形するのが当たり前、叩いても曲がらない…そんな時は。

そもそも叩く位置が違っている可能性が高いです。

当然叩き方すら間違っていることもあるんですが、基本的に叩く位置が正しければ叩き方が多少間違っていても曲がります。

リングで言うと曲がった時にサイズ棒に接する部分めがけて叩くといい感じに曲がっていきます。

机とかに着けると力が逃げるので空中でやりましょう。

独学でやる方が固定に工具をそこまで揃える事はないと思いますが、万力やバイスで力が逃げないように固定されているのであれば机についてようが何についてても問題ないです。

工具がない場合は完全に技術頼りになる工程なので解決方法はひたすら練習することです。

成形に関してはリューターの先端工具をめちゃめちゃ使うので色々試してみてください。

工具が劣化してる

たまにしか使わない人は違いますが継続して作業してると工具が傷んで劣化します。

仮にドリルで言えば何度も穴を開けていると切れ味が落ちていくので研ぎ直して使う必要があります。

ヤスリや他の先端工具の切れ味が落ちないようにするために切削油を使うのがオススメです。

ちなみに糸鋸の刃も折らずにずっと使っていると切れ味が落ちます。

硬くて叩いてもなかなか形が変わらない。

上で紹介した叩き方に問題がない時は、十中八九「なまし」(熱して急冷すること)が足りないです。

ガスバーナーでカンカンに熱した後に水にぶち込みましょう。

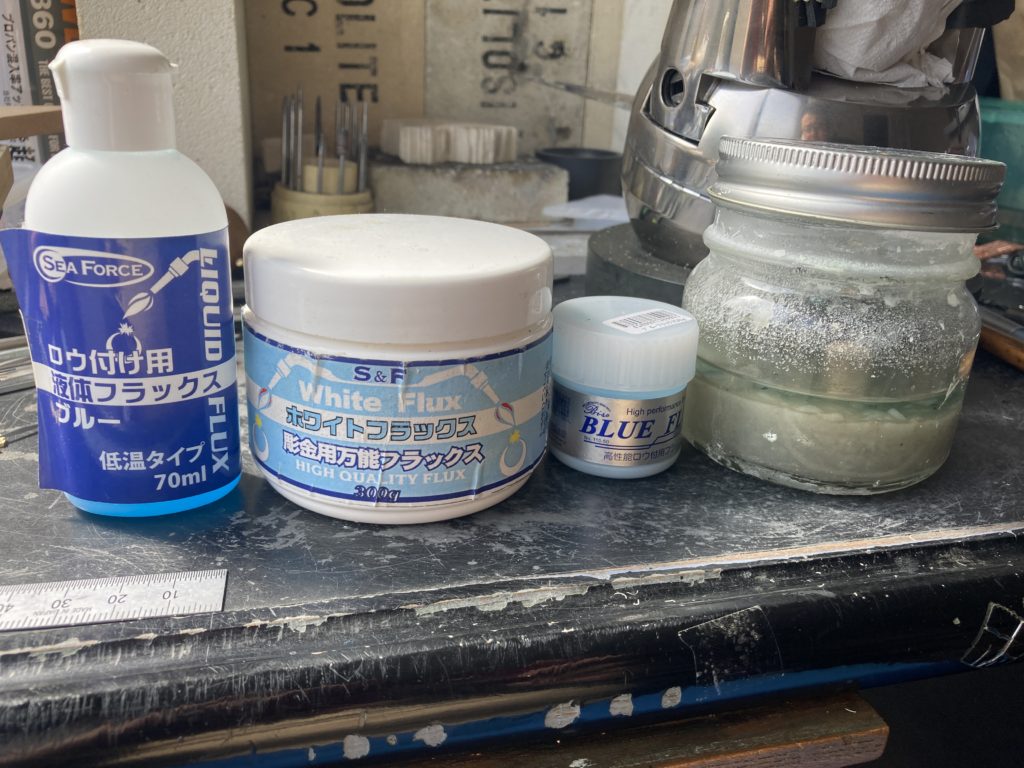

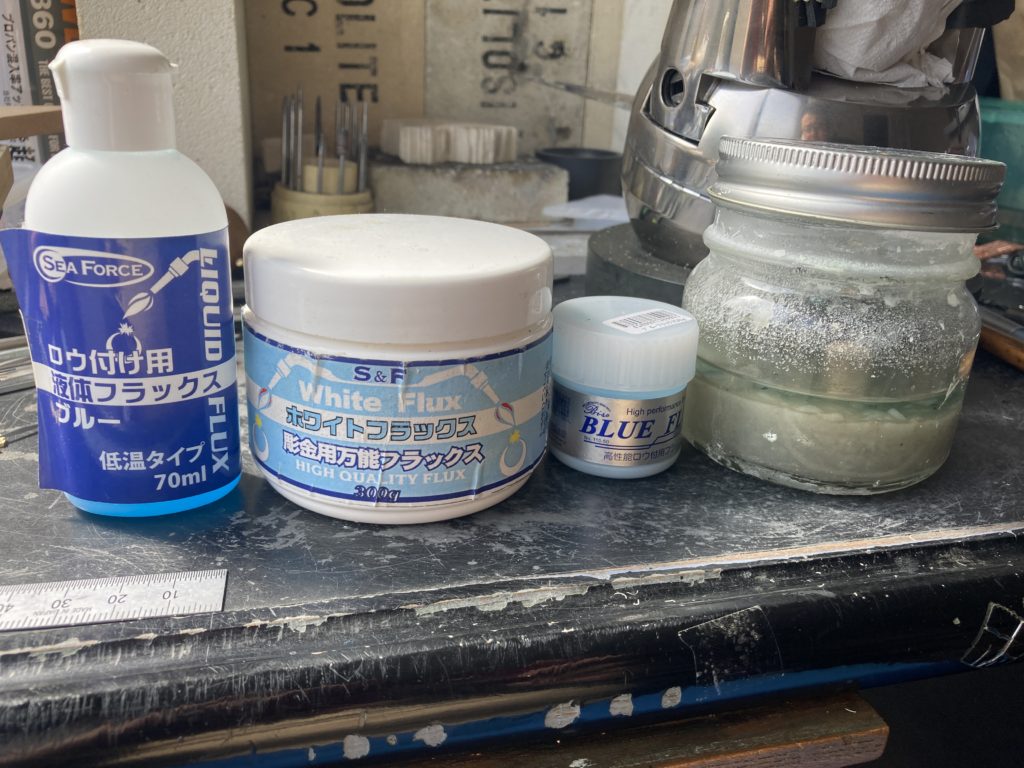

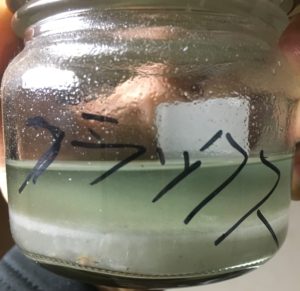

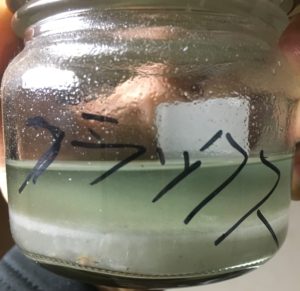

ロウ付けする時の躓き&解決ポイント

ロウ付けで多分躓くであろうポイント。

- ロウ材が溶けない

- フラックスがブクブク沸騰して置いたロウ材が動く

- 狙ったところに流れない

- 隙間ができる

これらはロウ付けでうまく出来ないポイントあるあるです。

前に投稿でも書いていますが簡単に書くと

①ロウ材が溶けない

ほぼ間違いなくフラックスがちゃんと塗れてません。ちゃんとした濃度のフラックスを塗りましょう。

火力が足りない可能性もありますが、それほど火を強くしなくてもロウ材は溶けます。

「とにかく強い火力で!!」という考え方から抜け出せないのであれば銀線を使うなど「溶けやすい母材(金属)」を使ったアクセサリーを作ってみると高火力グセが治ると思います。

②フラックスがブクブク沸騰して置いたロウ材が動く。

①とは逆にフラックスを塗りすぎているかフラックスの濃度が高いです。

または最初にフラックスの水分を飛ばす時に近すぎる位置で強い火を当てると無駄に沸騰します。

近い位置で当てるなら弱い火から当てて、強い火力のままなら遠い位置で乾かすイメージで火を当ててから近づるとそんなにブクブク沸騰しません。

もしくはロウ材を乗せる前にフラックスの水分を飛ばしておくと楽です。

③狙ったところに流れない。

火を当てている位置が違う可能性が高いです。一番熱くなった場所にロウ材は流れるので当てる位置を変えてどう流れるかを確認した方がいいです。もしくはフラックスがちゃんと塗れていない。

自己流の練習方法ですが乗せているロウ材が一番熱くなるように火を当てて、ロウ材が流れずに球体になればちゃんとロウ材が一番熱くなるように狙えているという事になります。

通常のロウ付けは母材(くっつけたい金属)を熱する作業なのでこんなことはしませんが練習にはなります。

または火を当てる場所を考えながらロウ付けする練習をすると解消するかもしれません。

銀線で製作するリングの組み合わせと熱の伝わり方に少し差のある銀板を使ったロウ付けの練習です。

同じ銀材なのでそこまで変化はありませんが母材のサイズの違いと火の当てる向き、ロウ付け時の母材の置き方などを考える訓練になります。

④ロウ付けしても隙間ができる

・ロウ付けする母材の面のすり合わせが甘い

面を合わせ直すかロウ材を増やす事で解消できます。ロウ材で隙間を埋める場合は3分ロウを使うのをオススメします。※3分ロウはこんもりと溶けるので乗せる量が多すぎると隙間を埋めた後の処理の方が大変になります。

・熱しすぎて溶けたロウ材にひかれて母材が一緒に溶けている

熱しすぎると溶けたロウ材にひかれて母材自体が一緒に溶けて落ち窪みます(※メルトダウンする感じ)。

リングのロウ付けの場合はすり合わせた面が溶けるのでほどほどにしましょう。

必要量よりもロウ材が過剰に多く長時間熱し過ぎた時に発生します。

慣れないうちは一回ロウ付けをして上手く付かなかったからともう一回同じ場所をロウ付けする時、複数の場所を同時にロウ付けをする場合にやりがちです。

ロウ付けの中では特に張り合わせ(オーバーレイ)のロウ付けを行う際に隙間が出来ていることは失敗に直結するので、オーバーレイのアクセサリーを作って練習しましょう。

ロウ付けは火を使うので必ず安全対策をとったうえで行ってください。

磨く(研磨する)時の躓き&解決ポイント

シルバアクセサリーなどを磨く時の躓きポイント。

- 歪む

- 最後まで磨いたはずがいまいち傷が残ってる

そもそもどこまで仕上げるかが人それぞれなので、研磨はあまり躓くことが少ないと思います。

基本的に目の粗いものから順番にかけていって最後に研磨剤でしっかりと磨けば鏡面仕上げになります。

その中でも今回は上記の2つについて

①歪む

貴金属を磨く時はしっかりと熱と圧力をかけるのですが過剰に熱を与えたり研磨剤を使いすぎると歪みます。細いものを磨く時なんかは裏に布を当てて熱と圧力を逃がして磨きます。基本的に細かったり薄かったりするものはササッとやって磨き終わるように仕上げます。

②最後まで磨いたはずがいまいち傷が残ってる

粗い目のものから細かいものの目に変えながら磨いていくとキレイになりますが、ジュエリーの形状によっては場所によって磨きやすいところと磨きにくいところがあります。

その結果全体的に均一に磨いたとしても磨き具合にムラができ、場合によっては研磨の作業によって傷が入ることがあります。

細かく溝が入り込んでいるような部分はシリコンポイントの先端で磨くなどして傷が残らないようにします。

また研磨剤も含まれている油分の量で目の粗さに差があります。

油分の少ない研磨剤は「磨く」よりも「削る」に近い感覚で使用するものなので、油分の少ない研磨剤を厚みのないものに使用すると削れて歪む、または穴が開く可能性があります。

さらに細かく書くと炭で研いだり、小さくした砥石で研いだりと色々な工程がありますが基本的な部分は上記の2点になります。

彫金を独学でやって躓いたポイントと解決のコツまとめ

・糸鋸は使用する時の位置や高さに気を付けたうえで、ゆっくりと作業するのがオススメ。

・成形作業は適した工具を使用するのがすべて。

・ロウ付けは作業的なテクニックよりもとにかくフラックスを濃度や量を考えてちゃんと塗る。

・研磨は適切な研磨剤でササッと仕上げられるように仕上げてから磨く。

今回紹介した内容を簡単にまとめるこのようになります。

どのようなシルバーアクセサリーを作るかなど、作るものの構造によって色々と変わってくるのですべてに対応できる内容ではありません。

ただ初心者のうちは今回紹介した方法ですべて解決できるはずです。

独学するうえで本を参考にしたい方は試しに購入してみるのもいいかもしれません。

彫金を独学してきた中で特に役に立った本を紹介しています。

本で読んだからと言って一発で火の強さや叩く強さなどの作業の内容がわかるわけではないので、読んだ内容を自分に落とし込むのはそれなりの作業量が必要になります。

時間をかけずに上達したい方は彫金学校や教室に行きましょう。

🔥 ブログで紹介した技術を詰め込んだエングレービングアイテム

IMULTAでは、今回ご紹介した技法で仕上げたシルバーアクセサリーを販売中!

手作業ならではの精緻な模様を、ぜひ手に取ってご覧ください。

商品はこちらからご覧ください。→https://imulta.shop/

\参考になった方は当ブログのサポートをお願いします/

-

立憲民主党の厚生年金「流用」批判の年金法改正(2025年)— 関与と時系列の記録

-

美術展への出品のお知らせ

-

維新の会の国保逃れ、LINEで手口を共有する組織。政治家にふさわしいのか?

-

イランの各地で起きている反政府活動について2026/01/09時点での記録

-

五十鈴工業のリールへの彫金

-

維新の会所属議員の奥下剛光氏が政治資金でキャバクラに行ったという事実の記録

-

原子力規制庁職員のスマホ紛失と、日本におけるスパイ防止法の必要性

-

2026年1月3日、アメリカによるベネズエラ大統領ニコラス・マドゥロの拘束