彫金に限らず古代から世界各国には様々な装飾があります。

それぞれの装飾は宗教的な意味合いを含んでいるものが多くありますが、現在のキリスト教や仏教・イスラム教などの大きな宗教が生まれる前の人類は植物そのものに神秘性を感じることでそれを装飾や土着信仰のまじないに使ったりしました。

シャーマンなどの土着の信仰も当然宗教に含まれますが、よくある大きな宗教とは違った装飾や意匠に対する認識の違いを知るとそれぞれの文化風俗、哲学の違いを感じとれてより楽しめるかもしれません。

書いてたら長くなったのでいくつかの記事に分けます。

動物や植物などの自然物に神秘性を感じ生まれる装飾

概念的な部分で言うとアニミズム(自然崇拝)的な考え方があらゆる装飾の原点だと考えています。

もちろん日用品の彩のために単純に模様をつけたりという事もあるのですべてが自然物の神秘性から生まれたとは考えていません。

しかし古代の人類は現在の人類に比べて自然がもっと身近にあり、現代の人間が街中で創作物を目にしてインスピレーションを得るように古代の人間は動植物や岩などを目にして装飾のインスピレーションを感じたのであろうというのは言うまでもありません。

まれに漫画などの創作物の中で日本はアニミズム(自然崇拝)的な考え方が強いと言われていることがあります。

おおむね正しいと思いますが日本の場合は人間が作ったものにも神様が宿るという「付喪神(つくもがみ)信仰」があるので西洋で言われるアニミズム(自然崇拝)よりもより広く崇拝の対象を広げた考え方であると考えています。

大まかにアニミズムというのは以下のような考え方になります。

今回はアニミズム編

🧭 アニミズムの基本定義

語源:ラテン語の「anima(魂)」に由来します。アニメやゲームで登場する「アニマ」もこれが語源です。

つまり「魂があるとみなす考え方」を意味します。

基本的な考え方は人間だけでなく、動物・植物・岩・川・風・星など自然界のすべてのものに霊的存在が宿るとする考え方です。

また先述したように道具や人工物にさえ魂が宿ると考える日本の付喪神信仰などの文化もあります。

この自然物に魂が宿るという考え方は転じて神様になったりもするので、装飾に範囲にとどまらず新たな信仰を生み独自の装飾を生み出す土壌になる事もあります。

ちなみに中国にも封神演義の中で登場するように道具や人工物に魂が宿って仙人(神仙)、または妖怪になるという考え方があるのでアジア圏では探してみると共通した概念が存在している可能性がありますね。

装飾は何かをもとにして生まれた装飾と、何かを表現するために生まれた装飾があるのでそれらがループして生み出されている印象ですね。

🧠 アニミズムの思想的特徴

人間中心ではない世界観

すべての存在が対等に魂を持つ。

西洋的な「人間は自然の支配者」という発想とは対照的。

これはかなり象徴的な概念で、アクセサリーで言うと分かりやすいのがインディアンジュエリーの概念ですね。

インディオの自然に精霊が宿るという考え方がわかりやすく装飾に転嫁されています。

俗っぽいことを言うと今までのプロモーションの面でもインディアンジュエリーはそういった面を強く押し出しているのが特徴です。

近年ではハワイアンジュエリーがそういった雰囲気を強調していますね。

自然との共生意識

動植物を尊重し、乱獲や破壊を避ける倫理感を育む。

狩猟や漁業を行う際に、お礼を言ったり謝る文化があるのもこの一例。

先述した通りハワイアンジュエリーがこの概念が強いように感じます。

乱獲しない事と自然への感謝・尊重に関しては日本のアイヌ民族も顕著です。

またアイヌだけではなく山菜を全部は取りきらないという考え方は日本全国で一般的な考え方と言えます。

死生観・精霊観

死者の魂が自然に宿るとされることもある(山や川に帰るという考え)。

霊的存在(精霊、妖精、神)との交流も重要な信仰要素。

それぞれの国で微妙に違うのが自然に対して神秘性を感じ崇拝しているという点では共通していても、共存交流が出来るという親しみを持った考えと畏怖の対象として相いれない存在として見ている考えではっきり分かれている場合があります。

精霊・妖精・妖怪はちょっとずつニュアンスが違うのですがあくまで日本語訳したもので、「精霊はいい存在で妖怪は悪い存在、妖精はその中間」のような日本語的な印象ではなく海外の伝承などを見ると精霊は人間に対して攻撃的な場合があります。

その一方で明確な恩恵(豊作・豊漁など)を与えるというエピソードもあります。

おそらくそれらも自然に対する畏怖と感謝からきているのでしょう。

崇拝しているからと言って一概に親しみのみを感じているというわけではないのが面白い所です。

🌍 アニミズムが見られる文化圏の例

| 地域 | 具体的な例 |

|---|---|

| 日本 | 神道、八百万の神、付喪神(道具の霊) |

| アメリカ先住民 | 動物の精霊信仰(トーテム)、自然崇拝 |

| アフリカ | 部族宗教における精霊信仰、祖霊崇拝 |

| 東南アジア | バリ島の神々と精霊、自然神信仰 |

📚 アニミズムの歴史的背景

エドワード・B・タイラー(イギリスの人類学者)が1871年に著書『原始文化』でアニミズムを定義。

タイラーは「宗教の最も原初的な形態がアニミズムである」と主張しています。

この「原始的」という表現には現代では批判もあります。

アニミズムは未開ではなく高度に組織化された世界観とも言えます。

※個人的にはイギリス人の考え方なので多分差別的とか考えずに素で原始的だと思っただけで悪気なく差別しているだけだと思います。

🏮 日本におけるアニミズムの特徴

神道に代表されるように、「すべてに神が宿る」という思想が根付いています。

「お天道様が見ている」「物にも心がある」などの表現にもアニミズム的感覚が残っており、現代日本人の生活にも深く根づいています。

お月様など○○様・○○さんという呼び方もそういった思想の一端と言えるでしょう。

付喪神信仰とは少し違った見方になりますが、そもそもの自然物を神に擬人化したことがさらに付喪神信仰などと混ざって現代の擬人化エンタメ文化に繋がっていると考えます。

装飾するという事はモチーフ化するという事であり、極端にいえばある一つの要素をテーマにしてなにかを表現する時にその要素を自分の好き勝手に作り変える事でもあるので擬人化と通ずる部分があります。

そういった目線で見るとあらゆる装飾やエンタメを楽しむための目線が増える気がします。

装飾を文化的な記号とみるか記号から文化が形成されたと考えるか。

長くなったので今回はアニミズム編としましたが、最初の方で書いたように自然物の何かにインスピレーションを感じて装飾が生まれ、今度は何かを表現するためにそれらの装飾が使われて新たな概念を生み出します。

例えば古代ギリシャの神殿の柱の柱頭装飾(コリント式)でアカンサスなどの植物模様が用いられてギリシャ神話に登場する神様が祀られています。

その装飾は神様の神聖性を表現するために用いられているので植物をもとに生まれた装飾が神様の神聖性を表現するために使われているわけですが、神様は人間が自然物を擬人化したもので複数の神様を信仰する文化がギリシャ文化を形成していったと言えます。

そこからさらに新たな模様が生み出されることもあります。

装飾模様単体だけでなく例えばアポロンはヤシ(パルメット)の木の下で生まれたという神話があるので一緒の描かれることもあります。

これは「唐獅子牡丹」「栗鼠に葡萄」「虎に竹」のような定番の組み合わせの誕生に似ていますね。

何かをもとに作られた装飾模様からあらゆる文化面に派生することで文化を形成しているというのが非常に面白い。

現在のような大きな宗教ができる前の土着宗教から生まれる装飾や文化は交易を通じてある程度の共通点があったものの、古代の流通は現在とは交通手段も違えば流通にかかる時間も違います。

どのような装飾をしているかという事が「どこ土地の人間か」という事に直結しやすい古代では装飾とは文化・文明に強く根差しています。

つまりどのような装飾をしているかという事はアイデンティティに根差しているという事です。

IMULTAでは植物模様を中心に彫金することを一つのアイデンティティとしています。

ブランドの方向性を統一するためというのもありますが、いろいろな装飾史の変遷を踏まえて彫るとより深みのある表現に出来るという事は言うまでもないでしょう。

次回は宗教的な観点から見た装飾について書いてみたいと思います。

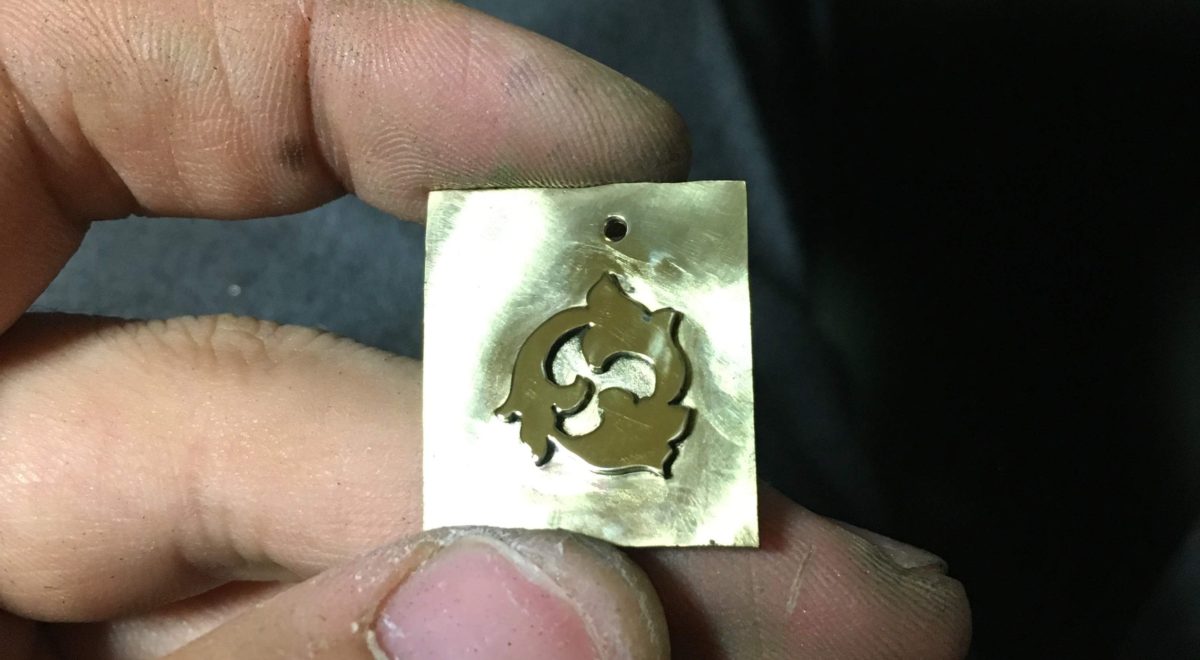

🔥 ブログで紹介した技術を詰め込んだエングレービングアイテム

IMULTAでは、今回ご紹介した技法で仕上げたシルバーアクセサリーを販売中!

手作業ならではの精緻な模様を、ぜひ手に取ってご覧ください。

商品はこちらからご覧ください。→https://imulta.shop/

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

いただいたご支援はブログとYOUTUBEチャンネルの運営に当てさせていただきます。