過去の彫金の実演配信の際に非常に頭の悪いコメントがあったので私の考え方を書いておきます。

このブログでもちょこちょこ書いているので昔から読んでいる方は知っている内容ですが、伝統工芸や芸術の話をする時にお金の話をしてはいけない、お金の話をするべきではないという考え方は最悪の思想です。

考えが幼稚すぎて真面目に話すに値しない相手だと考えています。

彫金をブログやYOUTUBEで発信しているので、文化全体に毒が波及しないよう私の考えを明確にしておきます。

今回はお金のことをあえて「金」と言います。

歴史が示している「芸術と金」の密接な関係

芸術や工芸の話をすると金の話をすることを嫌がる人間がいます。

芸術の技術のみの議論をしていたり、様々な芸術品の美しさのみを讃えている場でしきりに金の話ばかりをするのは場にそぐわないので、そのような行動が嫌われるのはわかります。

だからと言って芸術や工芸の話をするときに「金」の話をしてはいけないという事にはなりません。

この議論は空理空論ではなく、芸術と金が密接な関係にあることを歴史が明確に証明しています。

ルネサンス期のイタリアを見れば、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロといった芸術家たちは、メディチ家や教会といったパトロンから資金援助を受けることで創作を続けていた事は誰でも知っている事例です。

パトロンがいなければ、彼らの作品が今に残ることはなかったことは言うまでもありません。

そして逆にパトロンを得られなかったがゆえに埋もれた天才たちもいたと考えるのは自然な事です。

つまり「名作が生まれたのは才能があったから」ではなく、「資金的な環境があったからこそ才能が開花できた」という事は紛れもない事実であると言えます。

特に大きな工房を経営し受注を受けて依頼通りの絵を完成させて納品するには運営資金となる金が必要です。

霞だけを食べて暮らしている人間がいるのであれば、ぜひ反論してもらいたいところだが人間である以上経済的な活動から離れることは絶対にできない。

芸術は経済の中でしか生きられない。

パトロンと言えばという点でわかりやすくルネサンス期の芸術を例に出したが、日本においても織田信長が陶工を保護するなど、その経済活動を保護していた結果現代まで続いているという明確な事実があります。

次に日本の芸術工芸について見てみましょう。

日本における文化工芸と経済のつながり

織田信長による陶工保護のように、歴史上の著名な人物や権力者の庇護によって発展し、現代にまで受け継がれている工芸品は日本全国に数多く存在します。

以下に代表的な例を紹介します。

日本人なら必ず一つは聞いたことがあるはずです。

🔶 1. 瀬戸焼(愛知県)

- 📌 保護者:織田信長

- 📌 概要:信長は楽市楽座の政策とともに瀬戸の陶工を保護。茶の湯文化との結びつきもあり、発展。

- ✅ 現代:「瀬戸物」という言葉が陶器の代名詞に。日常食器から茶道具まで幅広く製造されている。

もはや「瀬戸物」という名称が信長が保護した陶器のブランドだという事すら知らずに使っている人も少なくないでしょう。

近年では信長の経済的な感覚は当時の他の戦国大名とは比べ物にならず、領地内とはいえ貨幣経済を日本に浸透させた第一人者と言われています。

つまり経済的な保護がなければ「瀬戸物」が陶器の代名詞になるほど浸透しえたでしょうか。

私は間違いなく不可能だったと思います。

長くなるのでまた別の記事で書きたいと思いますが、京都の公家の中でも上流階級の一部の趣味であった茶の湯を全国的に流行させたのは信長が発端だと言えます。

経済と芸術工芸を切り離すという思考は、文化の浸透において明確に害悪だという事を歴史が証明しています。

🔶 2. 有田焼(佐賀県)

- 📌 保護者:鍋島藩(鍋島直茂、直孝など)

- 📌 概要:李参平(朝鮮陶工)を筆頭に磁器の技術が導入され、藩の支援のもと発展。

- ✅ 現代:日本初の磁器として国内外で高評価。輸出陶磁の主力となり、「伊万里焼」としても有名。

有田焼も誰もが知る焼き物で龍造寺家の重臣である鍋島直茂とその一族に保護され鍋島藩の重要な経済の柱でした。

信長の野望などをプレイしたことがある方にとって鍋島直茂は超メジャー級の武将だと思います。

鍋島家は優秀過ぎて結果的に龍造寺家を乗っ取ってしまったほどで、領地運営に関してその優秀さを示す逸話がいくつも残っています。

有田焼は現在人間国宝が7人もいるほど日本を代表する芸術となったのは鍋島藩が保護したことを元に現代まで続いたからです。

🔶 3. 九谷焼(石川県)

- 📌 保護者:加賀藩前田家

- 📌 概要:17世紀、加賀藩が有能な陶工を集めて製作を支援。赤絵の技法などが確立。

- ✅ 現代:色絵磁器の代表格として高級美術陶磁器に位置付けられている。

🔶 4. 薩摩焼(鹿児島県)

- 📌 保護者:島津義弘

- 📌 概要:朝鮮出兵の際に連れ帰った陶工たちを保護し、焼物の生産体制を築いた。

- ✅ 現代:「白薩摩(細密で絢爛)」と「黒薩摩(日用雑器)」に分かれ、いずれも高評価を得ている。

🔶 5. 信楽焼(滋賀県)

- 📌 保護者:足利義政、豊臣秀吉など

- 📌 概要:中世から続く窯で、茶陶文化の発展とともに信楽焼も保護される。桃山茶陶の一角を担う。

- ✅ 現代:たぬきの置物なども有名だが、本来は侘び寂びのある茶陶文化が源流。

🔶 6. 漆器(輪島塗・津軽塗・会津塗など)

- 📌 保護者:各地の藩主

- 📌 概要:特に**輪島塗(加賀藩)や津軽塗(津軽藩)**は藩が特産品として漆工芸を支援。

- ✅ 現代:高級家具や食器として定着。人間国宝も多数輩出。

🔶 7. 刀剣鍛冶(備前長船、堀川国広など)

- 📌 保護者:戦国大名・将軍(例:豊臣秀吉・徳川家康)

- 📌 概要:武士階級の象徴として刀剣が重視され、名工は直々に庇護を受ける。

- ✅ 現代:芸術品・重要文化財として高く評価され、刀匠が人間国宝に選ばれることも。

🔶 8. 西陣織(京都)

- 📌 保護者:朝廷・公家・戦国大名(織田信長、豊臣秀吉など)

- 📌 概要:京都の西陣地区を中心とした織物技術。格式高い装束や帯の生産に特化。

- ✅ 現代:高級帯として需要があり、国内外で伝統織物の代表格。

🔶 9. 小石原焼(福岡県)

- 📌 保護者:黒田藩

- 📌 概要:1675年に藩の招きで肥前(佐賀)から陶工が移住。日用陶器としての地位を確立。

- ✅ 現代:飛び鉋(とびかんな)の技法で知られ、民芸運動でも評価。

これらはすべて、「文化と権力、芸術と経済」が密接に結びついてきた歴史の証です。

芸術は誰かの支援と、社会的評価と、現実的な資金の流れの中で初めて発展・継承されてきたのです。

現代の「パトロン」は姿を変えている

現代でもこの構造は何も変わっていません。

むしろ、クラウドファンディング、企業タイアップ、サブスク型支援(Patreonなど)、自治体の助成金……

形こそ違えど、現代にも“パトロン”は存在しています。

たとえば有田焼のところで触れたように日本の「人間国宝」制度もその一つです。

国の予算が割かれ、文化庁を通じて保護される。

だが当然ながら使える予算には限りがあるので、人間国宝には定員が設けられている。

この明白な現実を無視して「芸術は純粋であるべき」などと語るのは、ただの無知か現実逃避です。

言葉を選ばずに言えば、それはまるで現実を知らず女性に“処女性”を求め続ける倒錯的な欲望に似ています。

芸術に幻想的な純粋さを求め、経済的リアリティから目を逸らすことは自らの欲求を押し付け作り手の尊厳を損なうおぞましい行為に他ならない。

インディアンジュエリー──芸術が「生きる術」だった例

芸術と経済が密接であるという話をさらに深める具体例がある。

それが以前も紹介したインディアンジュエリーです。

北米の先住民が過酷な迫害と差別、強制移住の中で生み出したこの芸術は、「美を追い求めた結果」ではない。

生きるために、文化と技術を“売る”必要があったからこそ生まれたものだ。

つまり生活費のために作られたのがインディアンジュエリーの始まりです。

もし芸術が経済と無関係なものだったなら、そもそもインディアンジュエリーは存在しなかったと断言できます。

そこには「美しく作る」という意思と、「売って生きる」という苦渋の選択が同時に存在しています。

芸術とは本来そういうものであり、生活と切り離された“幻想の美”ではありません。

芸術に敬意を持つなら、経済から遠ざけるな。

芸術に金の話を持ち込むのは下品だろうかという考え方すら私は幼稚に感じます。

芸術と真剣に向き合えば向き合うほど、経済の話は避けられない。

むしろ金の話を避けることこそが芸術に対する最大の侮辱と言えるでしょう。

「純粋な芸術」像にこだわり、現実から切り離された理想を押し付ける姿勢は、作り手の人生を顧みない身勝手なロマンティシズムでしかなく、お題目を掲げる人間は一度自らを省みるべきです。

芸術と経済は、両立し共に高め合うべきものでありそうでなくてはどちらも衰退する。

それを理解してはじめて、私たちは本当の意味で芸術を守り育てることができるでしょう。

結びに──「売ること」は芸術を穢すのか?

物を売ることは、その物の芸術性を穢すことではありません。

むしろ明確に文化を繋ぎ、命をつなぎ思想や哲学を届ける手段です。

買い手がいて、経済が回ってこそ芸術は生き残ります。

そして作り手の思想や美意識が、次の世代へと受け継がれていくという現実の中にあってこそ、技術は磨かれ尊厳は高められていくという事は歴史が証明している明確な事実です。

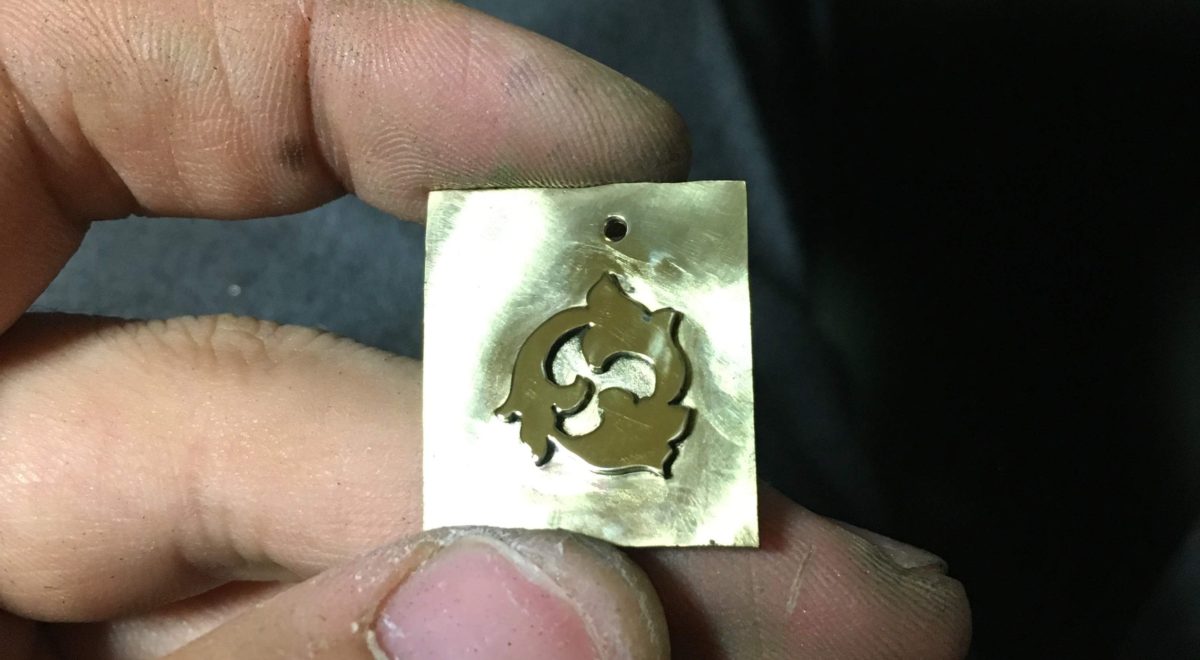

IMULTAのシルバーアクセサリー

🔥 ブログで紹介した技術を詰め込んだエングレービングアイテム

IMULTAでは、今回ご紹介した技法で仕上げたシルバーアクセサリーを販売中!

手作業ならではの精緻な模様を、ぜひ手に取ってご覧ください。

商品はこちらからご覧ください。→https://imulta.shop/

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

いただいたご支援はブログとYOUTUBEチャンネルの運営に当てさせていただきます。