アニミズムや各宗教の信仰と装飾の関係を見てきた前回までの記事に続き、今回は「権威の象徴」としての装飾について掘り下げてみたいと思います。

歴史を振り返ると装飾は単なる信仰心の表れにとどまらず、「力」や「支配」を視覚的に示す手段としても発展してきました。とくに中世ヨーロッパにおいて、教皇権の強化とともに、教会や宗教施設の装飾は驚くほど華美なものとなり、見る者に畏敬の念と従属の意識を抱かせる役割を果たしていました。

前回の内容と引き続きになりますが宗教を持ち上げるとかそういった意図はありません。

単純に時代背景的な部分を見た時に切り離せないので装飾の視点から見ています。

■ 教会建築と権威の演出

中世〜ルネサンス期のヨーロッパにおいて、ローマ教皇は時の王侯貴族よりも強大な権力を有していました。

彼らがその権威を可視化する手段として選んだのが「装飾」でした。

バロック建築の豪奢な装飾:大理石の柱、金箔、天井画、彫刻などがふんだんに用いられ、信者が内部に足を踏み入れた瞬間、「これはただの建物ではない」という圧倒的な印象を与えます。

ステンドグラスやフレスコ画:聖書の物語や天界の様子を描いたこれらの装飾は、識字率が低かった当時の一般民衆に対し、「神の物語」と「教会の偉大さ」を同時に伝えるものでした。

高い天井と荘厳な空間設計:人間の視点を天へと向けさせる空間は、神と教会の存在を上位に感じさせ精神的な服従を促す心理的効果もありました。

■ 紋章・宝飾・衣装 ― 権威の階層を示す記号

装飾は建物だけに限らず、個人の持ち物や衣服にも及びました。

紋章(ヘラルディック)

貴族や教会関係者が使用した家紋・十字架の意匠は、血筋や地位を視覚的に示す重要な記号でした。

戦場でも敵味方を区別する実用性がありつつ、同時に「正統性」の主張でもあったのです。

紋章に関しては日本の家紋と比べて家だけでなく個人を特定できるほど厳格な決まりがあります。

そして何よりも重要なのは「正当性の証明」となる事です。

YOUTUBEの中で歴史系のチャンネルの方が紋章に関して動画を作る時のメインの参考文献にされている著書を何冊も出されています。

紋章に関してはまた別の記事を書かせていただきます。

法衣や冠、宝飾品

教皇や司教の衣装には金糸や宝石がふんだんに使われました。

これは「貧しく清らかであるべき」という初期キリスト教の思想とは乖離しているように見えますが、実際には「神の代理人としての威厳を示す必要」があったとされます。

現代でも教会に限らず豪華な装飾が施されていればなんとなく圧倒される感覚があると思います。

我々はテレビやインターネットがあるので現地にいかなくとも豪華な装飾を見たことがあると思います。

しかし中世ヨーロッパの人々はそもそも自分の村から出ないで一生を終わる人の方が多いような状態です。

仮にどこか都会の教会に言って豪華な装飾を目にした時、まるで天界を見たかのように圧倒されたでしょう。

■ なぜ装飾が必要だったのか? ― 見せる権力

信仰が個人の内面に向かう一方で、組織としての宗教は「見える形の権威」を必要としました。これは政治権力と同様に、民衆に対して「自分たちは絶対的な存在である」と認識させる装置でもあったのです。

「豪華な装飾は神への賛美であると同時に、神の代理としての教会の力を見せつける道具だった」

という二重の意味を持っていたと言えるでしょう。

この豪奢な装飾を利用することがのちの宗教改革につながるというのも時代の転換に関与しているという事で興味深いですね。

先述したように「貧しく清らかであるべき(清貧)」という初期キリスト教の思想とは乖離しているのは言うまでもありません。

有名なエピソードとして「ひまわり」で有名な画家の画家フィンセント・ファン・ゴッホは若いころキリスト教の敬虔な信徒として清貧であることを徹底していたようです。

1879年ごろにベルギーの炭鉱地帯・ボリナージュで宣教師のような活動をしていた時代には、極端なまでの自己犠牲の生活を実践していました。

■ ゴッホの「清貧」の具体的な行動

- 自身に与えられた生活費を貧しい炭鉱労働者の家族に分け与えた

- ベッドや暖房すらない小屋で暮らし、わざと困窮した生活を選んだ

- 自分の衣服や持ち物を施し、最終的にはボロボロの身なりになってしまった

その清貧ぶりは周囲の教会関係者から「不適切」と見なされ、伝道活動を続ける資格を剥奪されたようです。

彼は真摯に「キリストのように生きること」を志していたと言えますが、当時の教会制度から見ると“行き過ぎた自己犠牲”とされ、排除される結果となりました。

◆ 清貧の教義と矛盾する「豪華な装飾」=その背景

権威を可視化して示すという「装飾による自己防衛」

これは完全な個人的な見解になりますが、華美な装飾をして権威を可視化して示すのは中世ヨーロッパだけではなく政治情勢が不安定で治安が安定していない状況においては一種の自己防衛だったと考えています。

時代背景的にローマ帝国時代のキリスト教は迫害されておりその迫害を耐えることも教義の一部でした。

初期キリスト教(〜4世紀)

- 教義:イエスの生涯にならい清貧・謙遜・迫害への耐忍が理想とされていた。

- 社会的立場:ローマ帝国下での迫害対象であり、地下墓地や民家で密かに礼拝。

4世紀以降:ローマ帝国の国教化(コンスタンティヌス帝)

- 状況が一変し、教会は帝権と結びついた国家宗教機構へ。

- 権威を表すための装飾(大理石、金、モザイク画)が急増。

→ この矛盾に対し、「神の栄光のためであり、個人の贅沢ではない」という論理で正当化されました。

前回の記事で書いたようにこのころ初期の偶像崇拝から布教のために絵画やステンドグラスなどが使われるようになりました。

◆ なぜ装飾は「自己防衛」なのか?

1. 見せることで守る

治安の悪い時代(戦乱・異教徒の侵入・内部抗争)では、 「ここは神に選ばれた聖なる空間である」

と視覚で圧倒することで、侵入・略奪・異議申し立てを回避する意図があった。

大聖堂や王宮の装飾は、 「手を出すな、神の加護のもとにある」という無言のメッセージを空間全体で発する“防壁”だったと考えられます。

そもそも土地を所有している教会もあったので神の加護を受けている教会の土地となれば手を出しにくいでしょう。

中世においては極端に言うと「キリスト教徒ではない=人ではない」ぐらいのレベルなので建前上は手を出そうとはしないはずです。

2. 内部秩序の維持

識字率の低かった時代、装飾=教育装置でもあり、「この王は神の代理人」「この教会は神の住まい」と民衆に信じさせるためのツールとして機能というかある種の舞台装置として大いに機能していたと思います。

民衆は金箔の天井、ステンドグラス、巨大な祭壇を見て畏敬を抱かせて無条件に服従する構造を作り出したのでしょう。

当時の一般市民にしても日々の生活に精一杯という人間の方が多かったので視覚的に圧倒する存在に寄り縋るのは自然な流れでしょうし、信徒であるという集団意識は治安の安定にもつながったはずです。

3. 外敵・異教との“情報戦”

イスラムや異教の王国との対立において、装飾は宗教戦争における“文化的威嚇”の役割も持ったと考えられます。

十字軍遠征前に建てられた西欧の巨大教会群(クリュニー修道院やシャルトル大聖堂など)は、まさに「我々の神の方が偉大だ」という視覚的メッセージ。

上記の内容はチェコ大学に歴史的教材として認められているゲーム「キングダム・カム・デリバランス」の中で大いに表現されています。

このゲーム内では「字の読み書きができる」という事が当時どれだけアドバンテージだったかをわかりやすくゲームに落とし込んでいて、文化風俗・衛生に関しても凄いので歴史的教材とされるのも納得です。

■ 今に残る「権威としての装飾」の名残

現代においても国家元首の戴冠式、ローマ法王の装束、あるいは高級ホテルの建築デザインなど装飾=ステータスや権威の象徴という構図は残っています。

つまり装飾は時代とともにその意味を変えながらも、「人間が“見た目”で力を感じる心理」に根差した普遍的な機能を担い続けているといえるでしょう。

また「名残」という言い方とは少しずれると思いますが、当時から継承されてきた中で現在でも象徴とされているもので明確なものは各国の王位を証明するレガリア(王冠・王笏など)でしょう。

これでもかというほど豪華な作りになっており、戴冠の際は聖職者によって儀式が行われます。

それぞれの国が明確に継承してきたものなので名残ではありませんが、歴史をまたいでもその権威を象徴している好例ですね。

まとめ

教会の装飾は「信仰」と「権力」の両面を視覚化する手段だった。

紋章や法衣などの装飾は、地位の可視化=社会秩序の安定にも寄与し、権威を示すことで自己防衛、安定を図った。

装飾は宗教的な意義を超えて、「見せることで信じさせる」ツールへと進化した。

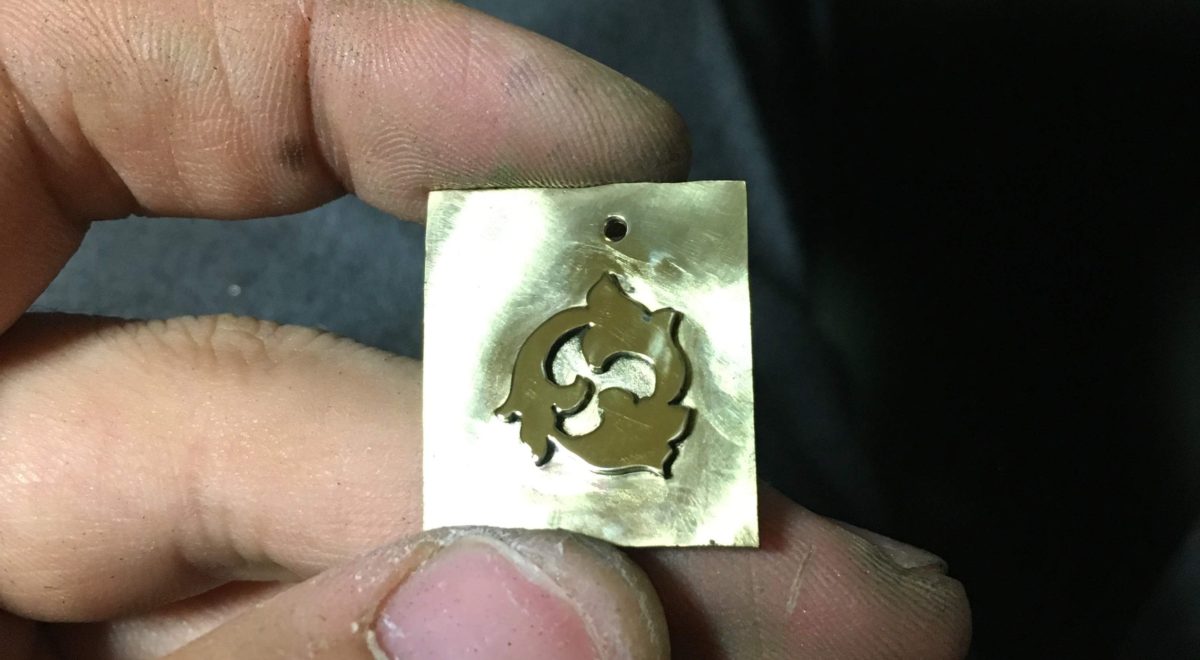

🔥 ブログで紹介した技術を詰め込んだエングレービングアイテム

IMULTAでは、今回ご紹介した技法で仕上げたシルバーアクセサリーを販売中!

手作業ならではの精緻な模様を、ぜひ手に取ってご覧ください。

商品はこちらからご覧ください。→https://imulta.shop/

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

いただいたご支援はブログとYOUTUBEチャンネルの運営に当てさせていただきます。