中世ヨーロッパにおいて人々が目にする紋章(heraldry)は単なる美術的装飾ではありませんでした。

そこには家柄・身分・血筋といった「見えない情報」を視覚化するという重大な役割がありました。

今日のブランドロゴに通じる役割を持ちながら、紋章はより一層の重み──それを掲げる者の”正当性”を証明するものであり、時には命に関わるものでさえあったので、ただ単純にカッコいいからとか権威を示すためだけのものではありません。

今回は人類の装飾の歴史の中で紋章の役割について書いていきます。

紋章とは何か──視覚化された家系

紋章は主に盾や旗、衣装、印章などに使用され、その配色やモチーフには厳格なルールがありました。

たとえば赤と金の組み合わせは勇敢さと寛大さを象徴し、ライオンや鷲などの動物は王権や力の象徴として頻繁に用いられました。

イングランドでは紋章院(College of Arms)が設立され、公式な登録・管理が行われていたほどです。

この制度は装飾が単なる「見た目」を超え、「公証性」を帯びた証明手段であったことを意味しています。

なりすましを防ぐ装置としての紋章

ではなぜ紋章にそこまでの正当性が求められたのか──。

その背景には、貴族や王族を名乗る「なりすまし」の横行がありました。

実際に史実として記録されている詐称事件はいくつも存在します。

過去に装飾の歴史と変遷の中で中世頃は識字率が低かったので装飾は教育などに大いに活躍したという事を紹介しました。

また村人はその村から出ないまま一生を終えるような人も少なくなかったので、身なりのいい人がいきなり表れて「私は貴族です。」といった場合、簡単に信じてしまう人も少なくなかったわけです。

私の好きな映画で「ROCK YOU!」という作品があるのですが(Queen「We Will Rock You」が使われていて当時かなり話題になりました。)、主人公は使えていた主人が亡くなったことから貴族に成りすまして馬上試合に参加して活躍し成りあがる話です。

この映画ほどドラマチックな展開はなかったと思いますが、史実でも貴族、村人などのなりすましはあちこちで頻発していました。

ちなみに中世ヨーロッパをネタにした創作物だと貴族とか商人のなりすましはよくあるテンプレネタです。

要するにそれぐらいよくあったという事ですね。

日本で「巌窟王」でおなじみの「モンテ・クリスト伯」も主人公のエドモン・ダンテスが伯爵になりすまして復讐していくお話です。

■ 史実における貴族のなりすまし事件・身分詐称事件

史実上で記録に残っているなりすまし事件をまとめてみました。

1. 【フランス】マルタン・ゲール事件(16世紀)

概要:村を離れた一人の農民マルタン・ゲールの身分になりすました男(アルティガン)が、8年間にわたり妻や村人を欺いて生活していた事件。

なりすましの範囲:完全な人格の乗っ取りで、財産相続や家庭生活まで行っていた。

ポイント:中世後期の社会における「個人識別の困難さ」と、「証言による社会的信用」が制度以上に重視されたことが浮き彫りに。

文化的影響:この事件は後に映画『マルタン・ゲールの帰郷』(1982)としても描かれ、アイデンティティ問題の象徴的事件とされる。

これに関しては奥さんが共犯だったなどいろいろと言われているのですが少し裕福だった農家を乗っ取ることで社会的信用を得ようとしていたと言われているようです。

最終的に失踪していた本人が帰ってきたので事件解決となったようですが8年間なりすまして暮らしていたというのが恐ろしいですね。

「犯人のアルティガン人生の再起をかけていたんだ。」という擁護のような感想を見ましたが、「乗っ取ろうとすな。」としか感じませんでした。

2. 【イングランド】ランベール・シムネル事件(1487年)

概要:イングランドの百年戦争後の混乱期、「王族の生き残り」を装って王位簒奪を狙った事件。

誰になりすましたか:エドワード4世の甥にあたるヨーク家の王子・エドワード(本来は処刑されていた可能性が高い)になりすまし。

背景:ヘンリー7世による王権確立前で、王位継承争い(バラ戦争)の余波が残る時期。

結果:戦争に発展し、シムネルは敗北。だが面白いのは、ヘンリー7世は彼を処刑せず、王宮の厨房係として生かした。

3. 【ロシア】偽ドミトリー事件(17世紀初頭、ロシア「動乱時代」)

概要:死んだとされていたイヴァン雷帝の息子「ドミトリー皇子」を名乗る人物が複数現れた。

なりすましの規模:少なくとも3人の「偽ドミトリー」が現れ、一人は実際にツァーリとして即位。

政治的背景:継承問題や外国勢力(ポーランドなど)の干渉が入り混じり、国内外の権力闘争と密接に結びついていた。

結果:最初の偽ドミトリーは暗殺されたが、その後も「ドミトリー」を名乗る人物が登場し続けた。

ロシアはこのようななりすましというか出所が確かじゃない系の事件が多い印象です。

ラスプーチンのようなオカルト的な存在もそうですが、ロシア革命で美術品が大量に流出&散逸した関係で出所の怪しい美術品はとりあえず「ロシア革命の」「ロシアの貴族が所有していた」と言っている印象です。

4. 【ドイツ】「カスパー・ハウザー」事件(1828年)

概要:突如現れた謎の青年カスパーが「貴族の血を引いている」と主張。教育されておらず、社会から隔離されて育てられたと語る。

なりすましか? 本物か?:真偽は現在も不明。実在の貴族と血縁関係があると主張され、一部で「バーデン大公家の王子」とも噂された。

その後:彼は何者かに刺され死亡。この事件はヨーロッパ全体を巻き込むミステリーとなり、文学や心理学にも影響を与えた。

これらは一見ドラマのようですが、当時の社会において「血筋」「身分」「家系」は目に見えないからこそ偽る余地が常に存在したという現実を物語っています。

このようななりすましや出所不明系の事件が頻発していた社会において視覚的に権威を示す記号としての紋章は公文書以上に強い説得力を持ったのは必然と言うが本当に必要だったんだなという印象です。

今後の日本で心配されるなりすまし問題

2025/07/20に行われた参議院選挙で和歌山の自民党候補の応援演説を行った鶴保庸介氏は「運よく能登で地震があった。」という発言で炎上しました。

その鶴保氏が進めている「二地域居住制度」が通名制度などとの兼ね合いでなりすまし犯罪の温床になりそうです。

以下まとめた記事になりますので興味のある方はご覧ください。

■ なぜ紋章が「正当性の証明」として機能したか?

顔が隠れる時代背景

鎧や面頬をつけた状態では「顔で個人を識別する」ことが不可能。

紋章は盾・馬具・旗・衣服に描かれ、戦場や大会で「その人の身分と家柄」を保証するものだった。

文書や戸籍が未整備

中世ヨーロッパでも日本でも、「紙による身分証明」は広く普及していなかった。

ゆえに、視覚的に“誰のものか”を明確に示すマーク=紋章の意義が飛躍的に高まった。

なりすまし事件の横行

先に挙げたように、詐称は史実でも多数発生。

そうした事件を防ぐため、紋章制度には厳格な登録・管理ルールが設けられていた(例:イングランドの「紋章院」や、ヨーロッパ諸国の紋章官制度)。

そうした事件を防ぐため、紋章制度には厳格な登録・管理ルールが設けられていた(例:イングランドの「紋章院」や、ヨーロッパ諸国の紋章官制度)。

紋章官の扱いから見える紋章の重要性

まずイギリスにおいて建前上身分制度は無くなっていますが、政治的に上院が貴族院であったり服飾のハサミを使う役職(カッター)のような伝統的な職業の中には出自によってはつけない役職があるように、文化風俗に身分制度が色濃く残っています。

そんな貴族がどうかという出自が大きな意味を持つイギリスにおいて紋章官の立ち位置というのは非常に特殊で象徴的です。

というのも紋章院の最上位の長官は基本的に貴族ではない人物(一般階級 or 士族)が就きます。

貴族ではない人間が儀礼的な序列上、紋章官は国王の親族にあたる公爵に匹敵する扱いを受けることがあり、これは紋章という制度の持つ権威と重要性を如実に物語っています。

■ 儀礼上の地位(precedence:席次)

Garter King of Arms は王室の最上位の紋章官であり、イングランドの儀礼制度の中で非常に高い席次(precedence)を持っています。

先述したように貴族階級(peerage)である必要はありませんし、「公爵」そのものではありませんが公的儀式においては公爵クラスに匹敵する扱いを受けることがあります。

国王の戴冠式や国葬では国王のすぐ近くで家系を読み上げるなど、極めて重要な位置に立ちます。

晩さん会や式典においては、通常の騎士団員や下級貴族より席次が上になることもあります(特に公式場面では)。

現代では基本的に歴史関係の学者系の方がなるようですね。

余談ですが漫画「ベルセルク」に出てくるセルピコも紋章官(ヘラルド)です。

紋章官がどんな仕事をしていたとか国によっての違いに関して知っておくと中世を舞台にした創作物を見る時に楽しむポイントが増えるのでお勧めです。

また別の記事で紹介したいと思います。

紋章偽造とその罰則──名誉の剥奪と刑罰

当然ながら紋章の偽造や不正使用は重罪とされました。

イングランドでは紋章院が違反者を取り締まり、場合によっては名誉剥奪、爵位取り消し、財産没収や投獄もあり得ました。

フランスやドイツでは偽造が貴族詐称と見なされると絞首刑になる例もありました。

どこの国かは忘れましたが紋章の偽造や不正使用が判明したらその場で斬首というのもあったと記憶しています。

紋章とはそれほどに身分と結びついた「命がけの象徴」だったのです。

ちなみに罰則とは違いますが、まだ制度として整備されていない頃は使っている紋章がかぶっているというトラブルもあり、あちこちで紋章裁判が行われていたという記録も残っています。

それぐらい公的に証明するという事に関して紋章は重要だったのです。

最近ではYOUTUBEの歴史系チャンネルでいじられているヘンリー8世も紋章裁判で王家の紋章を不正使用したハワード家の貴族を処刑しています。

紋章裁判系はいろんなエピソードがあるので興味のある方は調べてみてください。

かの有名なシェイクスピアとかも出てきます。

紋章が使われるようになった頃はとんでもなくトラブルが多かったという事がわかりますし、だから厳重に管理するようになったのかと納得がいきます。

家紋と紋章の日本における公証性の違いと戸籍制度

日本の家紋もまた、家系や職業、社会的立場を示す記号でした。

戦場では敵味方の識別に使われ江戸時代には町人階級にも広まりました。

ただし紋章のような法的制度ではなく慣習と名誉によって支えられていました。

武士の家紋を庶民が無断使用した場合、奉行所に訴えられた記録も残っています。

ただ日本の家紋の場合個人を特定するまでに至らないので公証性においてはヨーロッパの紋章の方が上という事になります。

紋章に代わって日本にあるのが絶対的な公証性を持った戸籍制度です。

ここまで読んだ方であれば戸籍制度がどれほど重要かがわかると思います。

戸籍制度はイギリスのように特定の身分への公証性にとどまらずすべての日本国民の公証性を担保している制度です。

現代へのつながり──ロゴ、アイデンティティ、視覚的信用

現代における企業ロゴや国章、パスポートのエンブレムもまた「視覚で証明する正当性」の延長線上にあります。

誰が本物か、誰が偽物か。

それを判断する手がかりとして、紋章は中世から現代に至るまで一貫して機能し続けているのです。

紋章は、ただの装飾ではありません。

それは歴史の中で生まれた最も古く、最も力強い「視覚的な証明書」なのです。

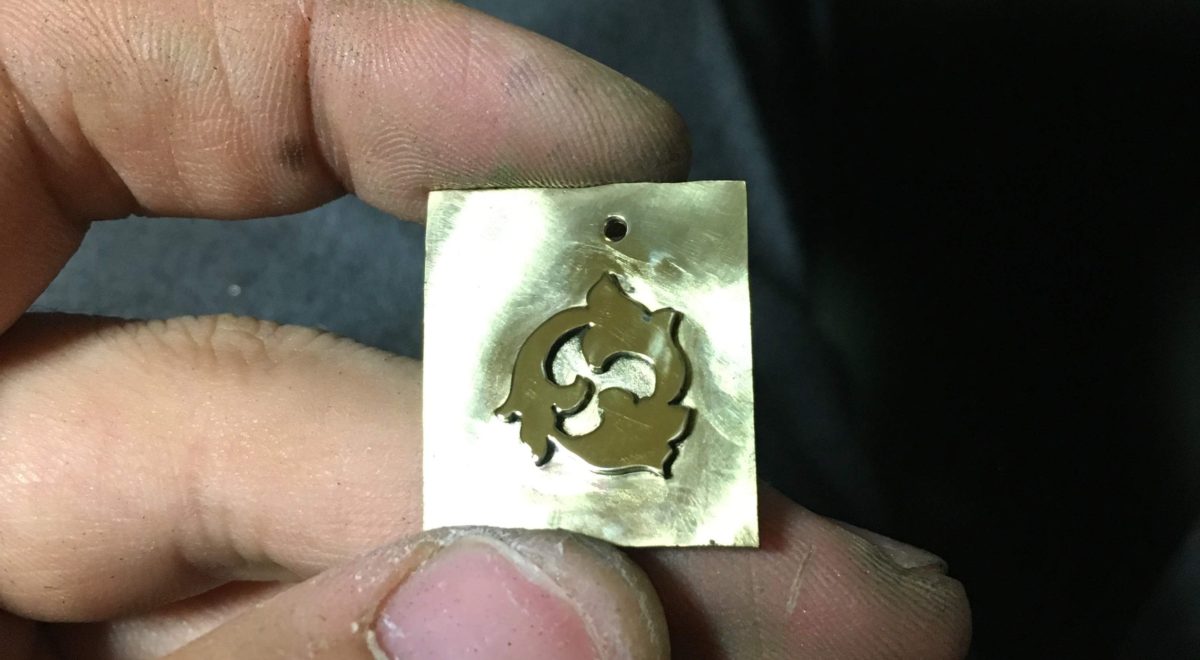

🔥 ブログで紹介した技術を詰め込んだエングレービングアイテム

IMULTAでは、今回ご紹介した技法で仕上げたシルバーアクセサリーを販売中!

手作業ならではの精緻な模様を、ぜひ手に取ってご覧ください。

商品はこちらからご覧ください。→https://imulta.shop/

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

いただいたご支援はブログとYOUTUBEチャンネルの運営に当てさせていただきます。