前回の記事で覆輪の作り方、もう少し前の記事でより線リングの作り方を紹介したので今回は二つを組み合わせたリングの作り方を紹介します。

より線リングの記事でも紹介したように発展させるとフィリグリーのアクセサリーの作り方に派生します。

彫金作業でロウ付けが苦手な方はいい練習になると思うのでオススメです。

このリングはフィリグリーと呼べるほどより線を使ってませんが、フィリグリーを作る上での一歩手前といったデザインです。

記事のシェアをよろしくお願いします。

このブログで紹介している彫金技法で製作されたシルバアクセサリーはこちらから

フィリグリーの練習にもなる覆輪留めリングの製作

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

真鍮線をどの程度ねじるかによっても雰囲気が変わってくるので、シンプルなようで色々と応用のきくハンドメイドアクセサリーです。

参考にするかどうかはご自由にどうぞ。

ロウ付けのやり方はこちらの電子書籍でも学べます。

重要になる安全対策について、ロウ付けに必要になる工具と基本的なやり方について解説しています。

覆輪留めの使い方は色々ある。

今回はより線リングの作り方と覆輪作りの組み合わせになります。(※前回と前々回の記事で紹介した作り方の組み合わせ)

またインディアンジュエリーで見られるような覆輪留めの周りにより線を配置したデザインの場合、前回の記事で紹介した覆輪の内側に底板を嵌める作り方とは異なり金属板の上に覆輪とより線を置いてロウ付けした方が効率的に作業できる出来るケースもあります。

今回の方法は初心者の方にはロウ付けの回数が少なくないので、ロウ付けが苦手な方はもっとシンプルなデザインでの製作をオススメします。

今回はあくまで本ブログ内で紹介した製作方法の組み合わせの実例です。

関連の記事は以下の通り。↓

覆輪留めリングの作り方の大まかな流れと材料&工具

今回の覆輪留めリングの大まかな製作工程と材料や工具について確認しましょう。

工具は使用する数を絞っているので必要に応じて自分で追加してください。

覆輪留めリングの作り方工程

覆輪留めリングの製作工程は以下の通りです。

各工程でやった方がいいポイントなどありますが、大きく分けると上記のようになります。

覆輪留めリングの材料

- 真鍮線(1mm)

- 真鍮板

- 厚さ0.6mm:1枚 (薄い方がやりやすい)

- 厚さ1mm:1枚

- 天然石(自分の留めたいもの)

- ロウ材

材料は練習しやすいように真鍮を使用していますがシルバーでもゴールドでも作業内容は同じです。

大きい天然石を留める場合、サイズに応じてそれぞれの作業を合わせて調整する必要があります。

ハンドメイドで使用する金属の特性と副業にする場合のパーツの揃えやすさなどに関しては以下の書籍をご覧ください。

覆輪留めリングの製作に使用する工具

- 手回しドリル

- 糸鋸・金属ハサミ

- ヤスリ

- ペンチ・ヤットコ

- ロウ付けに必要なもの

- ガスバーナー

- フラックス

- ディクセル

- ピンセット

- 覆輪留めに使用する手押しタガネ

必要に応じて工具を追加しましょう。

彫金に使用する工具に関しては以下の記事をご覧ください。

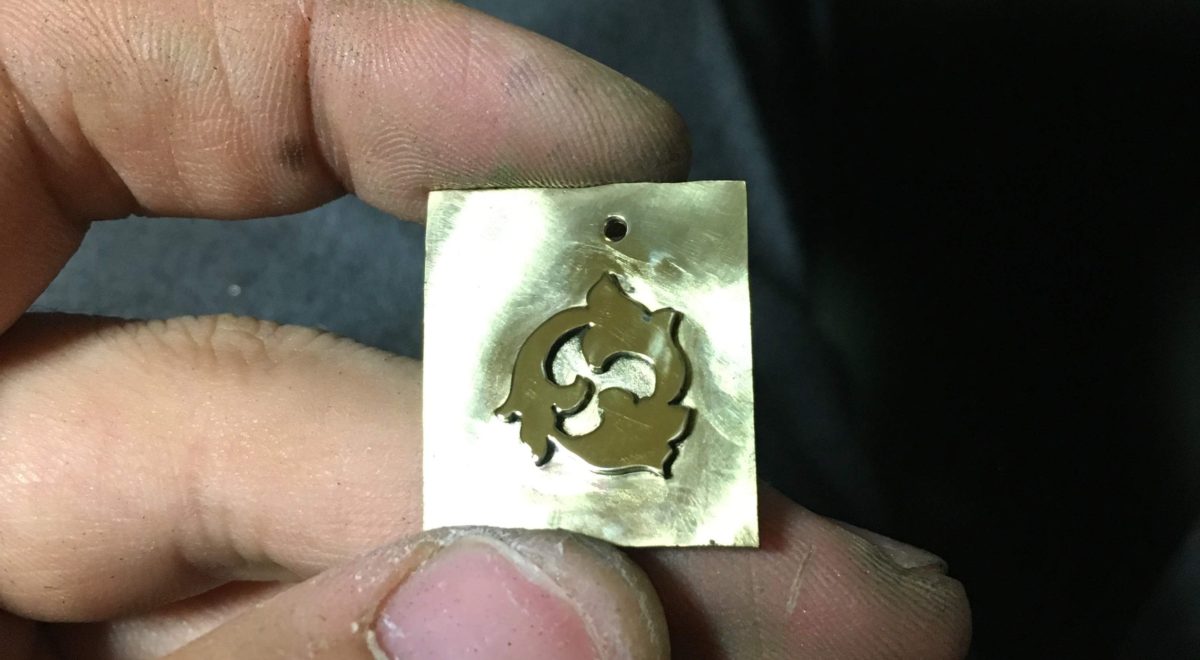

真鍮線をねじる

最初に指輪の腕の部分になる真鍮のより線を作ります。

今回は1mmの太さの真鍮線2本をより合わせます。

ねじりやすいように真鍮線をなます

真鍮線をより合わせる前に加工しやすいようになまします。

今回使用する真鍮線の太さは1mmなのでパワーで無理やり捩じることも出来るのですが、なました方が加工しやすくなるのは間違いないのでなまします。

手回しドリルを使って真鍮線をねじる

真鍮線をなましたら手回しドリルを使ってより合わせていきます。

手回しドリルは必須ではありませんがあると効率的に作業ができます。

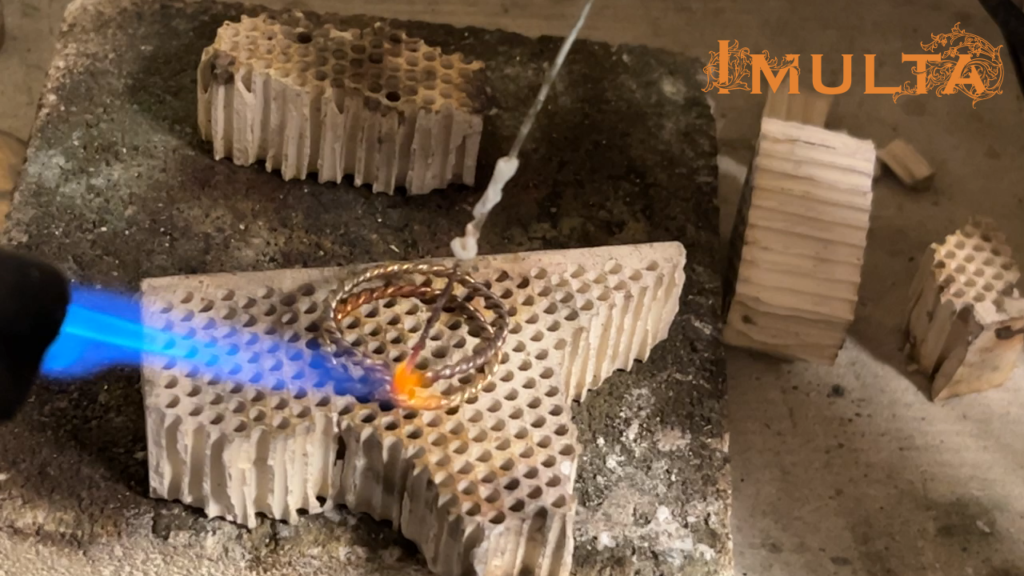

捩じった真鍮線はのちの作業で緩まないようにロウ付けします。

ロウ付けの回数を減らしたいのであれば、ねじる作業を増やす。

今回の覆輪留めのリングはロウ付けの回数が少なくありません。

彫金の作業でロウ付けが苦手な場合は捩じる作業を増やすなどしてある程度対応が可能です。

今回の覆輪留めリングのロウ付け

- ねじった真鍮線が加工する過程で緩まないよためのロウ付け

- リング状にするためのロウ付け

- 覆輪を作るためのロウ付け

- 覆輪とより線リングをくっつけるためのロウ付け

本作業でロウ付けの回数を減らしたいのであれば一番最初のねじった真鍮線がゆるまないようにするための固定作業でのロウ付けを省くことができます。

緩くねじっている場合はリング状に曲げる過程でよった線が緩んでしまうためロウ付けで固定するのですが、最初に固くねじっておけば加工の最中にゆるむことは少なくなります。

きつく捩じる場合は最低でも手回しドリルが必要になります。

どうしても100円均一のフックでやりたいのであれば挑戦してみるのもいいと思いますが、捩じる過程でグネグネと歪みやすくなります。

作業を減らして製作に挑戦しやすくする、モチベーションを上げる。

複雑な作業や成功率の低い作業、苦手な作業が多くなるとネット上に実例なんかが載っていても挑戦しにくくモチベーションが上がらないので、実例をもとに作業を簡単にすると挑戦しやすくなります。

個人的には「絶対覆輪を自分で作らなければいけない!」とは思わないので、市販されている爪留めの石座なんかを買ってきて真鍮線にロウ付けするだけでも石留めリングになるので趣味の範囲であればオススメです。

技術を伸ばしたいのであれば練習が必要になりますし、自分のやりやすい作業工程を検討する事も必要になります。

ただこのブログをご覧になっている方のほとんどは彫金の技術伸ばしたいガチ勢ではないと思うので、出来るだけ簡単な方法を検討したほうがいいじゃないかと考えます。

しかしYOUTUBEのコメントでも見る限りドヤ顔でデタラメを教えてる彫金教室もあるようなので気を付けましょう。

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

覆輪を作る

天然石を留めるための覆輪を作ります。

どんなサイズの天然石を留めるかによって色々と変わってきますが、今回は0.6mmの厚みの真鍮板を使用して覆輪を製作します。

基本的な製作方法は前回の覆輪の作り方を解説した記事をご覧ください。

YOUTUBE上の動画でも解説しているので動画で見たい方はこちらの動画をご覧ください。

薄い金属で覆輪を作ると留めやすい

今回の覆輪は0.6mmの真鍮板を使用して製作しているので前回の覆輪の作り方で紹介した真鍮板の2倍の厚みがあります。

前回記事では覆輪を0.3mmの厚みの真鍮板で製作しています。

慣れないうちは薄い金属板で覆輪留めに挑戦するとやりやすいのでオススメです。

薄い方が強度が低いので物理的に加工しやすくある程度力ずくでも留められます。

覆輪部分の金属に厚みを持たせると装飾の幅が出る。

過去に紹介した槌目リングなどの槌目装飾を始め、ミル打ちや彫金装飾(模様彫りや梨地など)を覆輪に施す場合はある程度厚みがあった方が作業しやすくなります。

厚みがない場合は変形を抑えるための固定方法や単純に変形・破損に繋がらない技術などが必要になりますが、それは色々と工具などが必要になるので今回は割愛します。

逆に「単純な覆輪留めであれば薄い方がやりやすい」という事です。

捩じった真鍮線(より線)をリング状にする

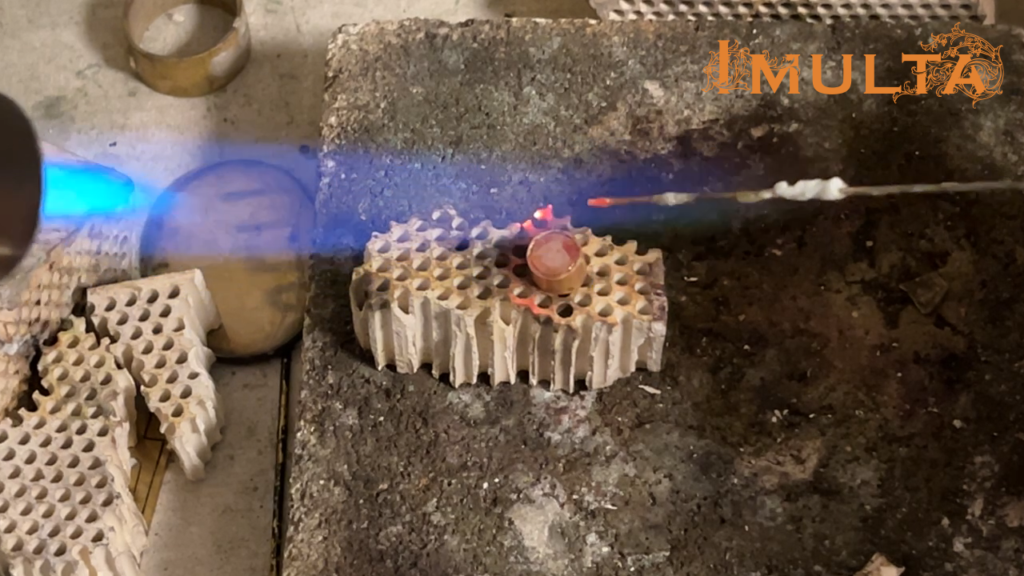

捩じった真鍮線をリングにするためにロウ付けします。

リング状にする前に長さを合わせるためにねじった真鍮線をカットします。

切る時は捩じった縄の流れに合わせてカットしておくと切れ目を合わせるロウ付けですり合わせる面積が大きくなるのでやりやすくなります。

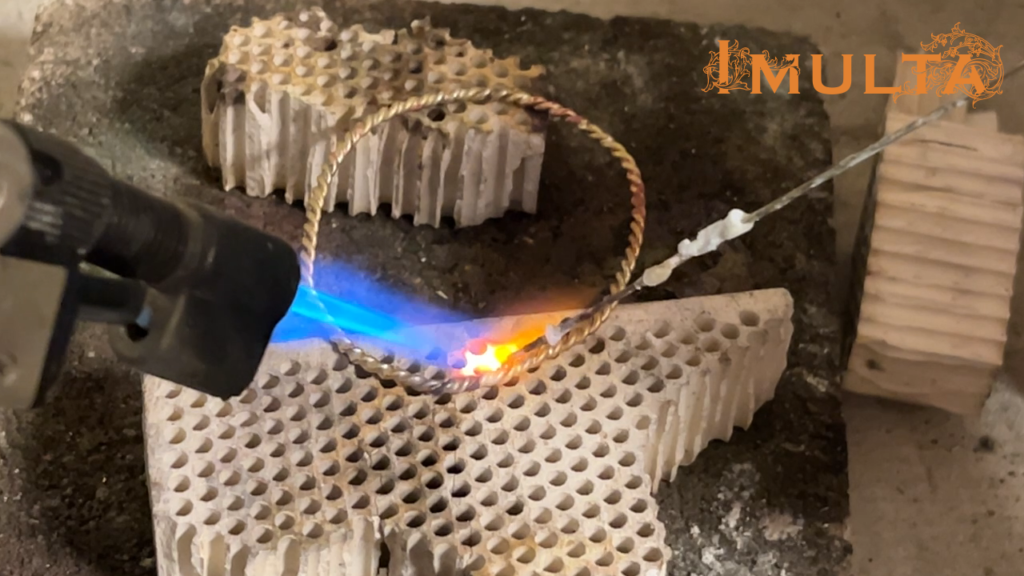

覆輪とより線リングのロウ付け

最後に覆輪と真鍮より線リングをロウ付けします。

より線で覆輪を挟み込むとロウ付けしやすくなりますが、おさまりが良くなるように覆輪の形に合わせて真鍮より線の内側を削っておくのもやりやすくなります。

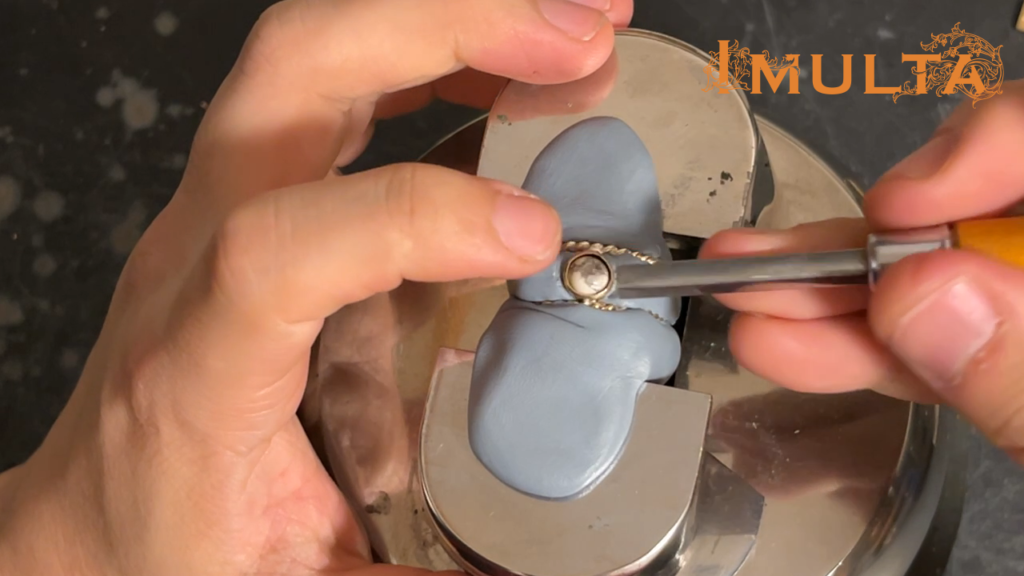

天然石を石留めする。(覆輪留め)

覆輪を対角線上に順番に押して倒して天然石を留めます。

手押しタガネではなく金づちで叩くタイプのタガネで留めても同じように留める。

覆輪留めのやり方と道具

覆輪留めのやり方は石回りの覆輪を対角線上に押して留める方法になり、手作業の場合は今回紹介した手押しタガネを使う場合と金槌で叩く石留めタガネを使った場合のどちらでも変わりません。

石留めをする場合天然石を留めるために十分な高さが必要になります。

最終的な調整を考えて最初からピッタリの寸法で作らないようにしましょう。

今回のように石がすっぽりと収まるように作ってから段々と合わせていき、最後に覆輪部分を伏せて留めます。

覆輪留めは「伏せこみ」とも呼ばれます。

おそらくこちらの呼び方の方がやり方がイメージしやすいからかもしれません。

対角線上に順番に力を加えていくというのはどの道具を使っても変わりませんが、金槌でタガネを叩いて覆輪留めを行う場合は両手を使うため天然石を抑える事が出来ないので、マスキングテープを使って固定すると作業しやすくなります。

研磨仕上げ

最後にバフで研磨します。

どの程度研磨するかは好みですがなしっかり仕上げるのであれば研磨ディスクや研磨ブラシを使用するとねじった真鍮線の溝もキレイに磨く事が出来ます。

研磨ディスクの場合は少しお金がかかりますがそれほど飛び散らないのが利点です。(まったく飛び散らないとは言ってない。)

研磨仕上げに使用するリューターの使い方はこちらの記事をご覧ください。

まとめ

今回は天然石を覆輪留めして作る覆輪留めリングの作り方を紹介しました。

文中でも書きましたが、今回の覆輪留めリングの製作方法&デザインは過去のより線リングの作り方や覆輪の作り方と関連付けたデザインとなっています。

ねじる工程を省いてシンプルなデザインのリングで製作すればもっと難易度を下げることが可能なので、「これから初めて作る」という方はシンプルなリングで挑戦することをオススメします。

🔥 ブログで紹介した技術を詰め込んだエングレービングアイテム

IMULTAでは、今回ご紹介した技法で仕上げたシルバーアクセサリーを販売中!

手作業ならではの精緻な模様を、ぜひ手に取ってご覧ください。

商品はこちらからご覧ください。→https://imulta.shop/

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

ひとつ前のより線リングの作り方を合わせてご覧ください。