こんにちはIMULTAの上谷です。

彫金師をやって15年たちまして現在はIMULTA(イムルタ)という自分のブランドを立ち上げて彫金師をやっています。

定期的に彫金の彫り方のハウツーを「読む彫金教室」という事で紹介しております。

シルバーアクセサリーや真鍮のアクセサリーに自分で彫りを入れてみたいという方は参考になると思いますので是非ご覧ください。

今回は片切りタガネの練習で波線を彫る方法の紹介です。

片切りタガネで波線を彫る

クネクネと波線を彫ります。別に波線をという個別名称がついている模様ではありませんがわかりやすく波線と呼びます。

前回は三日月を彫りました。

今回は三日月をつなげて連続で彫る彫金の練習です。

これは基本中の基本で、極端なことを言うとこれが綺麗にできるようになればなんでも彫れます^ ^

彫った後の仕上げとかで色々変わるのでそこの知識でだいぶ変わりますが基本は【三日月と波線】です。

彫り方は色々ありますが仕上げに模様を整える時に使うのは、これらの基本の彫り方なのでこれが出来ないと結局汚くなるので、練習しておくのがオススメです。

片切りタガネを自分で研いだりするようになると研ぎ上がりの確認のために彫るので、筆者の場合はわざわざ「練習しようっ!!」と思わなくても日課としてやっています。

片切り彫りで勘違いしがちなポイント

三日月と波線をを彫るのは大事ですが練習する理由は【自分の意思で彫りの深さと幅を調整できるようになるため】です。

それが出来るのであれば練習する必要はありませんし、ほかの模様を彫って練習してもいいと思います。

つまり三日月や波線で練習しないといけないという事はありません。

それを踏まえたうえで下の画像をご覧ください。

これらは筆者が過去の彫金の練習で使用した銅板です。

取り敢えず上の画像のようにクネクネと模様を彫って三日月も太さを変えて半月をキレイに彫れれば十分です。

ご覧の通り三日月でも波線でもない模様をたくさん彫っています。

彫った面はつるつる・キラキラしているのが理想的ですが、彫った面に線を残しながら彫る片切りタガネの「アゴ」と呼ばれる部分を打ち付けるように彫る方法です。

これをわざとやるのはデザイン的に限られているので、はじめに練習してて彫った跡に線みたいなのがわざとじゃなく出来てたら刃先がブレてちゃんと彫れてない証拠です。

彫金タガネの刃先がぶれるときの改善方法のひとつとして

意図せずにタガネのアゴ打ち付けてしまう時は刃を入れた後に刃先をめくれていく金属に擦り付ける、少し刃先をもちあげるような感覚で彫ると出なくなります。

筆者はこれで治りました。

あとはタガネの進行方向に力が入り過ぎているのも原因の一つです。

ただ基本的に正しい姿勢で彫れていない場合は小手先の修正をしても治らないので姿勢を良くして彫りましょう。

・余談

片切りタガネアゴの部分を滑らかにならしたタガネで彫るという手もありますが、これは研ぐのにかなり慣れてからでないとまず出来ませんし、彫金の練習方法とはまた別の話になりますので割愛します。

片切り彫りのポイント

今回初めてやる方の場合、連続して2つ目の三日月に入った時に同じように彫っているのに1つ目の三日月と進み具合、曲がり具合が違うと感じると思います。

これは刃の向きの違いによって彫り方が変わるからです。車の内輪差と外輪差みたいな感じです。スノボのドリフトターンとカービングターンの違いとも似てます。

例えはなんでもいいんですがとりあえず違うよと覚えて下さい、どのぐらい違くてどの程度修正するかは練習して覚えてください。

ちなみに最初はめっちゃ深く彫ると練習しやすいです。慣れてきたら細く浅く繊細に彫ってみてください。

序盤で多分10本ぐらいはタガネが欠けます。

とにかくめちゃくちゃに彫っているうちに感じがつかめてきます。

筆者は初めは全然うまく彫れなかったタイプなのであれこれ試してきましたが、結局は基本の「三日月と波線」の練習が一番大事だと感じています。

こんな感じでめちゃくちゃに彫りまくります。そうすると金属ごとの硬さや失敗した時とうまく彫れているときの感触の違いが分かってきます。

さて今回はここまでで、次回は「片切タガネの練習その3」では【間を埋める彫金】について書きたいと思います。

上にある画像「彫金画像その3」のような彫り方の説明です。

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

まとめ

前回の三日月の練習と同じく片切りタガネの練習として基本中の基本です。

文中でも書いていますがタガネを自分で研ぎ始めると研ぎ上がりの確認のため日課として行うような彫りなので

思ったとおりの彫り筋を出すには必須の練習方法です。

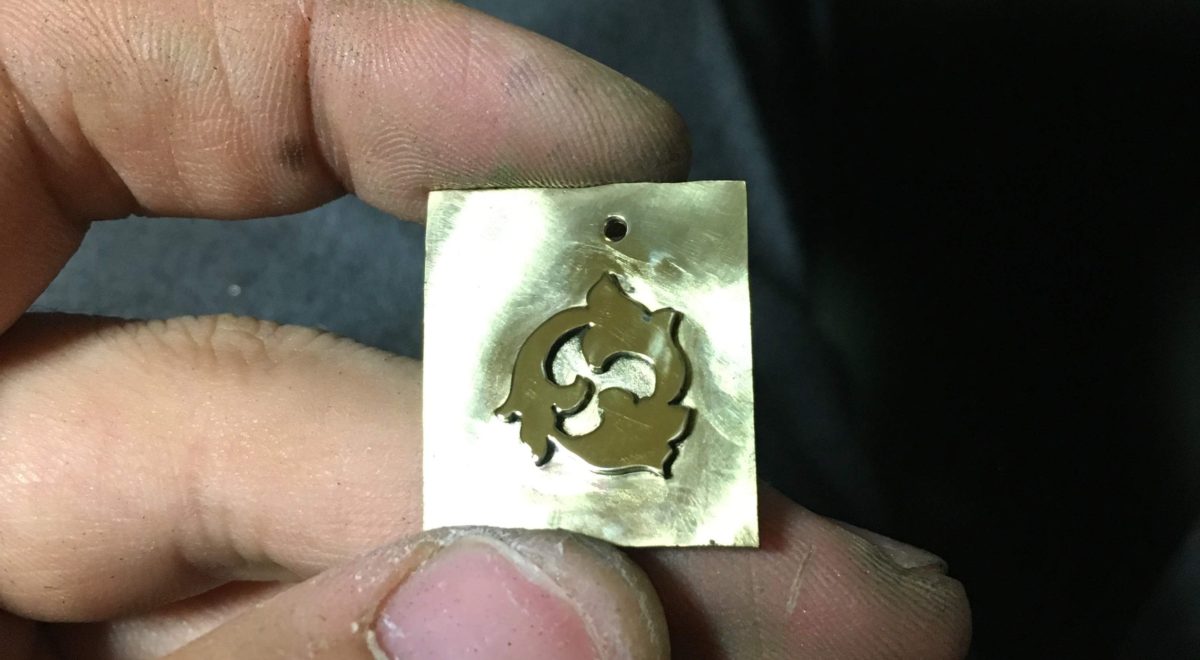

🔥 ブログで紹介した技術を詰め込んだエングレービングアイテム

IMULTAでは、今回ご紹介した技法で仕上げたシルバーアクセサリーを販売中!

手作業ならではの精緻な模様を、ぜひ手に取ってご覧ください。

商品はこちらからご覧ください。→https://imulta.shop/

\参考になった方は当ブログのサポートをお願いします/

-

立憲民主党の厚生年金「流用」批判の年金法改正(2025年)— 関与と時系列の記録

-

美術展への出品のお知らせ

-

維新の会の国保逃れ、LINEで手口を共有する組織。政治家にふさわしいのか?

-

イランの各地で起きている反政府活動について2026/01/09時点での記録

-

五十鈴工業のリールへの彫金

-

維新の会所属議員の奥下剛光氏が政治資金でキャバクラに行ったという事実の記録

-

原子力規制庁職員のスマホ紛失と、日本におけるスパイ防止法の必要性

-

2026年1月3日、アメリカによるベネズエラ大統領ニコラス・マドゥロの拘束