こんにちは彫金師の上谷です。

独学で彫金を始めて15年たちまして現在はIMULTA(イムルタ)という自分のブランドを立ち上げて彫金師をやっています。

今回の「読む彫金教室」は線を彫る時にどうやって線を繋ぐかです。デザインの構図を考えるのにも役立つハウツー回になります。

彫り方の基本になる内容とそこからもうちょっと入った応用のデザイン要素を含めた話になります。

彫金で彫りの線を継ぐやり方。

さて、まずは彫りの線を継ぐというのはどういう事か。

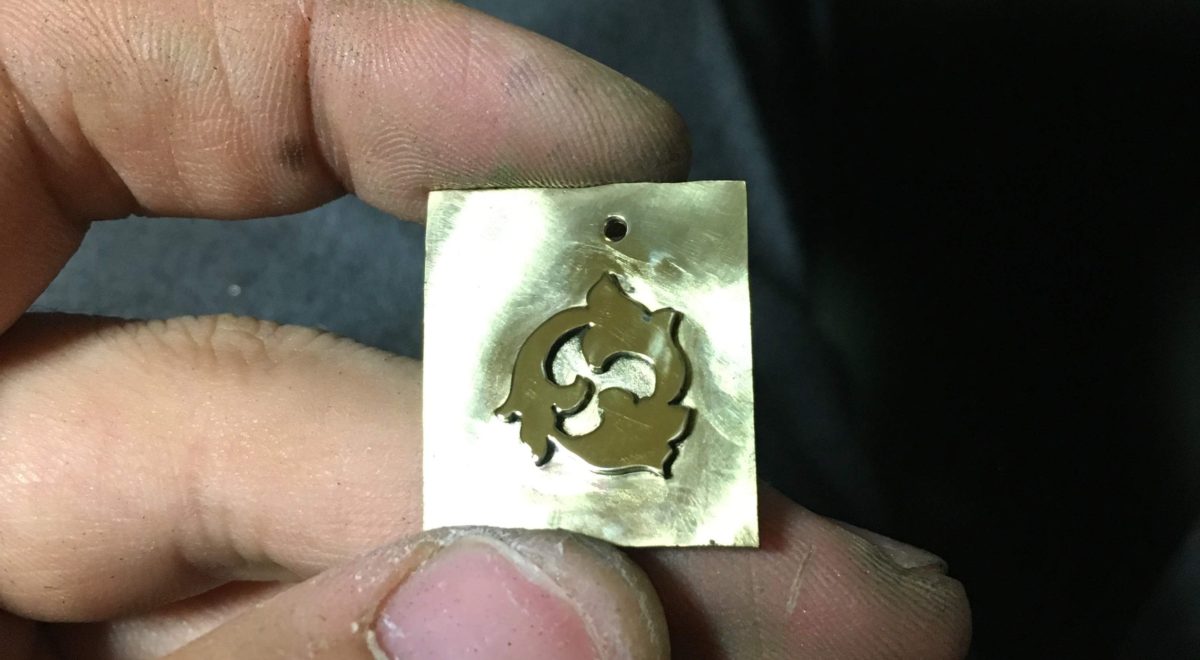

IMULTAでは「曲線の美しさ」に拘っているので当然曲線を多用します。

ところが彫っている画像を見るとどう考えても1回でグルリと彫れない模様があります。唐草の先端の丸い部分とかそうですね。

そんな時は一回タガネを離して彫金台の向きを変えてアクセサリーなりジュエリーなりを彫っていく必要があります。

例えば書道でもグルリと筆を動かすときがありますよね?

ひらがなの「ぬ」とか。

彫金の場合上半身をグルーっと動かして彫っていくので1回で円を彫ることが出来ません。

そのため彫っている途中で一回向きを変えます。2回に分けて筆を動かすイメージです。

彫りの線を継ぐというのは続けて彫って違和感のないように彫ることを言います。

※とは言っても「彫りを継ぐ」という言い方は筆者のオリジナルです。

では次に基本的な継ぎ方とデザイン的に継いでる感じになる彫り方を説明します。

継ぐ彫り方その1〜実際に繋げる彫り方〜

まず単純に練習が必要になる基本的な継ぎ方。

最初にグルッと彫っている途中でタガネを外します。

当然ですが彫っている途中にタガネを外すので金属のバリが爪のようにピーンと立っている状態になります。もちろん危ないので一回彫り切って取ってしまってもいいです。

そして線を継ぐために2回目にタガネの刃を入れる時は1回目の彫り終わりのちょっと手前から彫り始めます。

1回目の彫り終わりのちょっと手前から少し真っ直ぐ彫ってカーブの具合を合わせていきます。

もちろん練習は必要になりますが、この彫り方をすると自然に1本の線として曲線を継ぐ事が出来ます。

一定の深さで彫る事が出来るようになると違和感なく線を継げるようになるので基本練習が重要になります。

基本的な練習方法をYoutubeに上げているので興味のある方はご覧ください。

以前イベントで彫金の実演をしている時に「何か秘訣があるんだろ?教えろ!」という方がいましたが、本当に基本の彫り方でしかないので秘訣はなく地道に練習するしかありません。

銅板や真鍮板を使って練習してください。

継ぐ彫り方その2 〜デザイン、構図的な継ぎ方〜

それでは続いて継ぐ彫り方その2です。

デザイン、構図的な継ぎ方と上で書いているのがどういう事かと言うと、実際に線を繋げるわけではなく途切れた線の周りに三日月彫りをいくつか彫って「継いでいるように見える彫り方」です。

この彫り方は構成力が大事になるので練習したから出来る、と言うよりもセンスと知識で出来るようになります。私はセンスと知識が3:7ぐらい。

つまり練習して手元を動かすよりも、色んなものを見てデザインを取り入れるお勉強が必要になります。

特に「その2」の彫り方はデザイン性が高くなるので、基本に忠実な「その1」の彫り方よりも人気があります。

華やかにしやすいですからね。

彫金の基本的な練習に関してはこちらの電子書籍を参考にしてください。

使用するタガネ

正直どの彫金タガネでも練習は出来ますが難易度でいうと

一番簡単なのが甲丸(丸毛彫り)タガネ

彫り筋が多少歪んでもそこまで歪んで見えないので一番簡単でタガネ自体を破損する可能性も少ないです。

次に毛彫りタガネ

曲線用のものを使う事になりますが毛彫りタガネはV字に溝が入るため歪んだ時、または線を継ぐ部分がずれた時に修正が利きにくいタガネです。

広い面積に二度彫りで深く彫ればそこまで気にならなくなりますが、小さい面積で今回の彫りを行う場合修正が利かなくなるので練習が必要になります。

一番難しいのが片切りタガネです。

どの程度細かくやるかにもよりますが、バリが出るような彫り方をしていると最終的にキサゲで全体的に掃除をしなくてはいけない状態になるので、1発でキレイに彫り上げるという意味で一番難しく神経も使います。

次の項目でも書いていますが文字を彫る時に自然に見せるのは大変です。

彫れて文字に見えればいいという事であればそこまで大変ではありませんが、雑な動かし方をするとこの彫り方の場合、片切タガネは特によく欠けます。

その2の構図的に次ぐやり方はどれでやっても一緒なので練習がめんどくさい人はどれを使っても一緒です。

立体的なものを効率的に彫る技術でもあります。

文字を彫る時に「払い」や「跳ね」をキレイに見せるために通常の書き順とは反対側から刃を入れてつなげる場合があります。

感覚をつかむまでは練習が必要になりますが慣れてくるとどんなフォントでも彫れるようになります。

また立体的なものを彫っていく時にいろんな角度から固定方法を変えて全体を彫っていくのですが、線を継ぐ方法を身につけておくと効率的に彫っていくことが出来ます。

逆に1方向からしか彫れないと作業スペースに限りがある場合彫れなくなってしまうので、今回紹介した彫り方は魅せ方という部分も含めて非常に実務的であると言えます。

趣味レベルでやりたい人の場合ここまで練習する必要は正直ないと考えますが、こういった技術の上で彫金が彫り上げられていると知識にあるだけでも美術館で鑑賞する時楽しめるかもしれません。

まとめ

グルッと彫る時の線の継ぎ方は今回2通り。

どっちにしろ練習は必要ですが、線を継ぐのは曲線だけではありませんので今回の彫り方を練習しておくと彫れる模様の幅が広がります。

まずは地道に基本に忠実な「その1」の彫り方を練習するのをお勧めします。

🔥 ブログで紹介した技術を詰め込んだエングレービングアイテム

IMULTAでは、今回ご紹介した技法で仕上げたシルバーアクセサリーを販売中!

手作業ならではの精緻な模様を、ぜひ手に取ってご覧ください。

商品はこちらからご覧ください。→https://imulta.shop/

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

いただいた支援は当ブログとYOUTUBEの運営・伝統工芸の取材費に当てさせていただきます。