こんにちはIMULTA(イムルタ)彫金師の上谷です。

独学で彫金を始めて15年たちまして現在はIMULTAという自分のブランドを立ち上げて彫金師をやっています。

今回の記事は「読む彫金教室」という事で彫金をやってみたい方向けの記事です。

今回は真鍮のペンダントトップの作り方を紹介します。

リング作りがしてみたい方は前回の「簡単な指輪づくりで学ぶ!!真鍮アクセサリーの作り方!!」をご覧ください。

パーツを買ってきて丸環でつなげるだけの作り方ではなく彫金での作り方です。

道具など準備するものが多く、ハンドメイドで気軽に作る内容とは異なりますのでご了承ください。

これを読めば彫金で真鍮のネックレスを作ることができます。

初心者の方が彫金の知識を増やすために役立つ電子書籍を用意しています。

真鍮のアクセサリーの作り方、ペンダントトップ編

これからハンドメイドを始めようという方は真鍮以外のゴールドフィルドやシルバーを使用するうえで、金属の特性上のメリット・デメリットをまとめたこちらの電子書籍をご覧ください。

作るために用意する道具

彫金で使用する工具はこちらをご覧ください。

各項目で使用する道具はちょこちょこ紹介します。

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

いただいた支援は当ブログとYOUTUBEの運営・伝統工芸の取材費に当てさせていただきます。

今回作る真鍮ペンダントトップの紹介。

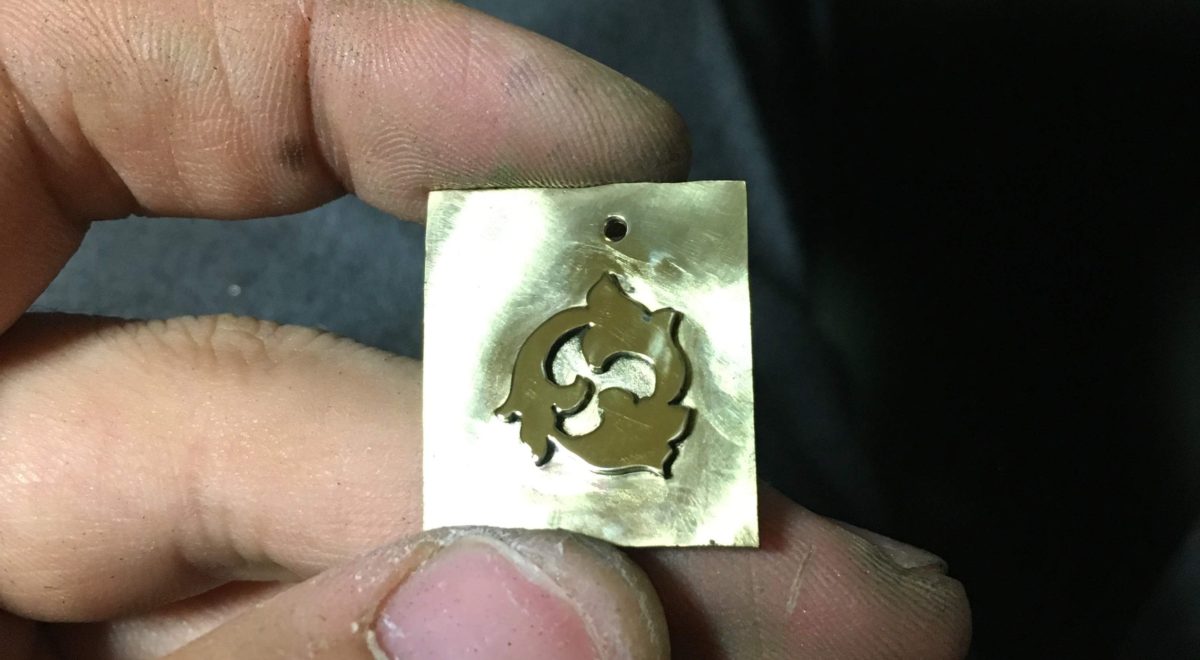

今回作るペンダントトップはこちら。

「張り合わせってなに?」ってなりますが、順繰りと作業工程を書いていく中で出てくるのでのんびり読んでください。

前回の「簡単な指輪づくりで学ぶ!!真鍮アクセサリーの作り方!!」でも書いてますが作業はのんびりやってください。マジデ

のんびりの理由も途中でちょくちょく書きます。

「今回はこんなの作ります。」という感じで書いてますが、同じような作り方すれば自分の好きなモチーフで真鍮アクセサリーを作れるように解説していきますので

同じデザインである必要はありません。

8ステップの製作工程

今回のペンダントトップの製作工程です。

- 真鍮板の切り出し

- 真鍮の板から切り出すデザインを下書きする。

- 真鍮板にリューターのドリルで穴を開ける

- 糸鋸を通して切り抜いていく

- デザインを切り抜いた真鍮板と土台になる真鍮板をロウ付けする

- 周りを切って丸環を通す穴を開ける(ひとまず完成)

- 金剛砂で真鍮の表面を荒らす

- 最後に彫る

わかりやすいように細かく段階を分けて8ステップになっているのでそこまで難しくありません。

6番目の丸カンを通すための穴を開けるところでいったんは完成になるので最後の2ステップはこだわりたい方向けです。

真鍮の板の切り出し。

真鍮の板はホームセンターとかで買ってきてください。

大体eggsって書いてあるのがホームセンターで売ってます。

ホームセンターかAmazonで用意した真鍮板を切り出します。

左の小さい方がデザインを切り出す方で、右の方は土台になります。

今回右側は完全に土台として使うのでデザインを切り出しませんが切り出して使っても大丈夫です。

糸鋸の使い方の参考記事

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

真鍮の板から切り出すデザインを下書きする。

切り出す方の真鍮の板にデザインを書き出ます。

下書き小ネタ

油性ペンで書いたデザインが作業中にこすれて消えてしまうことがあります。

ガスバーナーで軽く炙って自然冷却してから作業すると下書きが消えにくくなります。(※「全く消えない」とは言ってない。)

今回のデザインは書き出した模様の内側を切る必要があるので先に中を切り抜きます。

今回紹介している程度のモチーフならデザインの外側から切ってもいいんですが、メチャメチャ細かいデザインを透かしにする場合は先に外側を切ってしまうと強度的に作業しづらくなる場合があるので基本的にモチーフの内側から切り抜きます。

透かし彫りデザインで外側を先に切るとめんどくさくなるパターン。

- 外枠がなくなって押さえるところが減るので作業しづらくなる。

- 糸鋸が変な風に引っかかった時に強度が足りなくてグニャッと曲がってしまう。

- 内側のデザインを切り抜く時に下書きを外れて大きくなった時、調整しにくい。

小さなストレスの連続につながるので、効率よく・気分よく作業するための透かし彫りのコツと言えるので是非お試しください。

もちろんお仕事ではどうしても押さえにくかったり、強度があまりなかったり、ドンピシャで切り抜かないといけない時もあるんですけど、この記事ではそんな無駄に神経を使うようなやり方は書きません。

アルミの板を透かし彫りにした記事でも透かし彫りのやり方を紹介しています。

真鍮板にリューターのドリルで穴を開ける

ちょっと違うやつの写真ですが(今回のもので写真を撮り忘れました。)このように真鍮板にドリルで穴を開けます。

必要な分の穴をあけたら模様に合わせて切り抜くためにドリルにあけた穴に糸鋸を通します。

フライス盤などの固定されたドリルであれば別ですが、手持ちのドリルをまっ平な金属面に立てても滑ってしまうので画像のようなラウンドカットの先端工具で軽く溝を作ります。

非常に細かいデザインの場合ラウンドカットで溝をつけると大きく削れ過ぎてしまう可能性があるのでコンパスを使ってアタリをつける方法もあります。

石留めをする場合は筆者もコンパスを使用しますが、今回はより簡単に作るためラウンドカッターを軽く真鍮板に当てて溝作ります。

ポンチを打ってくぼみを作る方法もありますが強く打つと変形してしまう可能性もあるので、表面を軽く削るラウンドのビットで印をつけた方がお手軽でオススメです。

動画で彫金透かし彫りのやり方も解説しているのでご覧ください。

糸鋸を通して透かし模様を切り抜いていく

真鍮板に穴を開けたら穴に糸鋸を通して切っていきます。

糸鋸の太さは初心者でも折れにくくて細めなので0番ぐらいがオススメです。

デザインが細く入り込んでいるところは刃を入れる向きを変えて切っていくと細かく切れます。

上の画像は細かいところは余裕を残して切ってます。

一発で全部を一筆書きのように切りたい人もいると思いますが、始めは絶対に出来ないのでやめておきましょう。

ちょこちょこ刃を入れる向きを変えたりやりやすい方法を考えた方が上手くなります。

糸鋸は向きを変える時に細かく動かす必要があります。

しかし無理な動かし方をすると思ってない方向に進むこともあるので注意しましょう。

模様に合わせて切り抜くために開ける穴の数は「1か所1個」などは別に決まってません。

切り抜き終わったら張り合わせる土台の真鍮の板とぴったり合うか確認するために乗せてみます。

切り抜く時に糸鋸が引っ掛かって曲がっていたり、真鍮版を切った縁の部分にバリ(ささくれ・トゲみたいなもの)が出ていると隙間ができる可能性があります。

隙間ができるとロウ付けした時にキレイにつかないので隙間があった場合は、角をヤスリで落とすなどしてぴったり合うように直します。

ロウ付け部分からあふれるぐらいたっぷりとロウ材を使えば多少の隙間があっても問題ありませんが、「隙間を無くす、ちゃんとすり合わせる」という考え方はロウ付けを行う上で非常に重要です。

ロウ付け作業に慣れないうちは、しっかりと隙間が無い状態にしてからロウ付けを行ったほうが成功確率が上がります。

デザインを切り抜いた真鍮板と土台になる真鍮板をロウ付けする

隙間がなくなったらロウ付けします。

ロウ付けは火を使用する都合上、火事になる可能性があります。

しっかりと安全対策をとったうえで自己責任で行ってください。

ロウ付けに必要な道具と安全対策に関してはこちらの記事をご覧ください。

▼動画で見たい方はこちらからご覧ください。

今回のロウ付けは張り合わせるので先に下の土台になる真鍮の板の上でフラックスを塗り、一度銀ロウを7割ぐらい溶かします。

※真鍮などの粉末ロウはフラックスと混ぜる分量など慣れてないと扱いが難しいので、板状の銀ロウを切ったものを使用しています。

その上にデザインを切り抜いた真鍮板を乗せてもう一度加熱してロウ付けします。

この張り合わせのロウ付けはロウ付けした跡(ロウ目)を見えないようにするものです。張り合わせのロウ付けは英語で「オーバーレイ」と言います。

ただあまり気にし過ぎると作りにくいので最初は大体でやるのがオススメ。

ロウが足りないと隙間ができるので「追いロウ」しましょう。

足りなかったときはフラックスをたっぷりと塗ってロウ材を追加すれば大丈夫です。

たまに「ろう付けは一度で出来ないとダメだ。」みたいなことを言う人がいますが

そんなことはありません。

今回の「張り合わせる(オーバーレイ)」ロウ付けは極端な話、フラックスをたっぷり塗って最終的に全体をカンカンに熱すればできます。※火事にご注意

何だったら「とも付け」状態に持っていってもいいわけですから。(※極論。やり過ぎたら全部溶けます。)

↑とも付けに関してはこちら

わかりにくいと思いますが上の画像はロウ付け後で完全にくっついていている状態です。

周りを切って丸環を通す穴を開ける(ひとまず完成)

ロウ付けが完了したら周りを切っていきます。

写真はティアドロップ型です。

デザインは人それぞれなので皆様好きな形でどうぞ。

このページで紹介しているペンダントトップはこの後の2ステップを行う前提のデザインになっていますが、デザインによってはこの段階で完成になります。

今回は初心者の方にとっては時間のかかる工程が多いので、ここまででもそれなりに疲れると思います。

お疲れさまでした^^

ここから下はさらにちょっと専門的な真鍮アクセサリーの作り方を学びたい人・こだわりたい人向けです。

金剛砂で真鍮の表面を荒らす

金剛砂というガーネットの粉末を使って表面を荒らしていきます。

粒の大きさを変えて高い位置から降らせて当てたり、水と一緒にして水流と一緒に降らせて当てたり、大体降らせて使います。

ただそれらの伝統的な方法は用意が大変なので簡略式として濡らしたティッシュや綿棒に付けて使うと簡単です。

ティッシュの中で揉んだりね。

荒らした後に角を彫り落すと画像のような状態になります。

※金剛砂は粒子の細かさに種類があります。使い分けることで雰囲気を変えることが出来ます。

最後に彫る

彫りに関しては今回はすべて片切タガネを使用しています。

葉っぱの流れなどに合わせて彫った跡に土台の下の板部分に筋彫りしてあります。

彫り方はこちらの電子書籍を参考にご覧ください。

彫る前の雰囲気と比べて格段に雰囲気が変わったのがわかると思います。

「ひとまず完成」の項目から先はひたすら練習が必要になる工程なので「なんとなくやってみたいな~。」という方にはオススメ出来ませんが、いい感じのものが作れるようになるので興味がある方はチャレンジしてみてください。

下の土台部分も切り抜いた真鍮アクセサリーも作れるようになります。

それでは今回の「真鍮アクセサリーの作り方をペンダントトップ作りで学ぶ」は以上でございます。

お疲れさまでした^^

まとめ

最後の彫りの工程を経て一気に雰囲気が変わるので「彫りやってみたいなぁ。」という方は

彫り方の練習をまとめたカテゴリーをご覧ください。

今回の作り方で一番大事なのは「糸鋸」です。

トルコ在住のクラフトマン(女性、クラフトウーマン)の方も仰ってましたが「始めた頃は糸鋸を折るのも仕事のうち。」と考えられるくらい糸鋸作業は重要で、うまく切れるかどうかで作業時間が大幅に変わってきます。

始めのうちは糸鋸の刃がパキパキ折れると思いますが心は折らずにのんびりやってください。

他にも彫金の技法を勉強してみたい方は色々と本を漁ってみるといいと思います。

どこまでやるかは人それぞれなのでのんびりとやってみてください。

IMULTA(@imulta_jewelry)でした。

\IMULTAの読む彫金教室のサポートをお願いします/

いただいた支援は当ブログとYOUTUBEの運営・伝統工芸の取材費に当てさせていただきます。

初心者の方が彫金の知識を増やすために役立つ電子書籍を用意しています。

今後ハンドメイドアクセサリーの副業を検討されている方はクレジット決済が必要になるので、squareを用意しておきましょう。

\IMULTAのオンラインショップはこちら/

\YouTubeチャンネルはこちら/

\Twitchチャンネルはこちら/

-

株式会社TRYALL様のご依頼で五十鈴工業のリールに彫金いたしました。

-

存在感のあるエングレービングが施された重みのあるシルバーリング

-

アリウムの丸い花弁をモチーフにしたシルバーネックレス

-

彫金模様が彫り込まれた大ぶりのシルバーピアス

-

アンティーク感のあるエングレービング模様を彫金したピアス

-

遺跡から出土した遺物の雰囲気を持たせたシルバーリング

-

アカンサス柄のエングレービング模様が入ったシルバーバングル

-

彫金の伝統的な洋彫り植物模様をアレンジしたシルバーリング